石巻の遊郭跡を歩く

石巻の遊里跡の現在の姿を、一つずつ簡単に説明していきます。

旭町遊郭跡

旭町の遊郭跡は、石巻駅から歩いて7~8分の場所にあります。

こちらが現在の遊里跡。

現在、ここの一本東を走る道が石巻バイパスに通じた主要道路になっていますが、かつてはこの道が郊外へ通じるメインロードでした。ここに遊里が作られたのも、そういう理由があったのです。

しかし、上述のとおり戦後には復活しなかった遊里、当時の遺構など残っているはずもなく、何かを期待しに行くととんだ拍子抜けをすることとなります。

明治後期から大正、昭和初期にかけて残った貸座敷4棟のうち3棟が固まっていた場所も、現在はこのとおり何も残っていません。

遊里跡には神社が残っています。

遊里跡には神社が残っています。

遊郭の神社とくればお稲荷さんというくらい一セットなのですが、ここは松尾神社。松尾神社と言えば京都のあれが有名で、明治中頃、つまり遊郭開業後に勧請されたものだとわかっています。

松尾大社は酒の神様でもありますが、遊郭の周囲には現在も酒蔵があるので、酒蔵が勧請したものでしょう。

しかし、中は荒れ放題で何十年も放置プレイされている様子でした。こんな住宅街の真ん中にあるのにその住民から忘れ…いや捨て置かれているような状態で、物寂しさを感じました。

住吉新地

住吉新地は、昭和初期に遊郭の横の地区(住吉町)に作られた歓楽街で、俗に「新地」と呼ばれていたそうです。新地とくれば遊郭の代名詞ですが、その代名詞を奪った形になりました。

(『グラビア石巻』).jpg)

住吉新地は通りの奥まった巷内にあり、地図を見てもまるでRPGの町の隠し武器屋のようなたたずまいです。写真もこのとおりで、航空写真から確認を取ろうとしても、あまりに小路すぎて場所を確認できないのです。

その住吉新地も今はなく、現在は震災の復興住宅が建てられています。

しかしながら、裏に回ってみると表通りから住吉新地へと入った小路は若干残っており、おそらくここあたりが住吉新地だったのでしょう。

横町(花園町)

戦前の開業から、本家(遊郭)を食うように存在していた横町。地図で書き表してみても、表現は悪いがハゲタカっぷりがわかると思います。

法律に縛られて小回りのきかない恐竜である遊郭が、法律の穴をかいくぐり(ってか違法なんだけどw)機動性のある私娼窟に食われる姿は石巻だけではありません。

ただ、石巻はその典型的なケースとして遊里史に記録されていることが貴重であります。

赤線廃止後の地図を見ると、この両脇に赤線廃止後の転業バーや旅館が並んでいるのですが、現地を実際に見てみると、こんな狭い所に…と感嘆を隠せません。 旭町遊郭や住吉新地と違って、ここにはかつての妓楼…ではなく見世の跡が残っていました。

よくぞ残っていた! と拍手したくなるほどの立派な建物。赤線廃止後の地図を見ると、ここは「さつき」という名前の見世だったようです。

時間帯と角度を変えて撮影してみると、この建物の威厳っぷりが余計に際立ちます。

その隣には、いかにもという建物が。1階部分はバーにでもなっていたのでしょうが、斜め向きのドアとアンバランスな和洋折衷ぶりがいかにも「赤線的」です。

津波に消えた南地

南地は、上の地図を見ると駅から歩いていける距離ではありません。 が、待ち受けているのは「山越え」。駅から現地へは「日和山」という山が待ち受けており、歩けと言われるとなかなかしんどい。 駅前で借りた電動アシスト自転車でやっと…というくらいの上り坂が続くので、駅からレンタサイクルが無難です。

自転車を漕ぎ、悲鳴をあげる大腿筋に発破をかけながら坂道を上っていくと、その風景は様変わりします。

何もない… まるで何者かのように町ごときれいさっぱり「掃除」されてしまったかのようなこの空虚感。 その「掃除」の感覚は当たりでした。

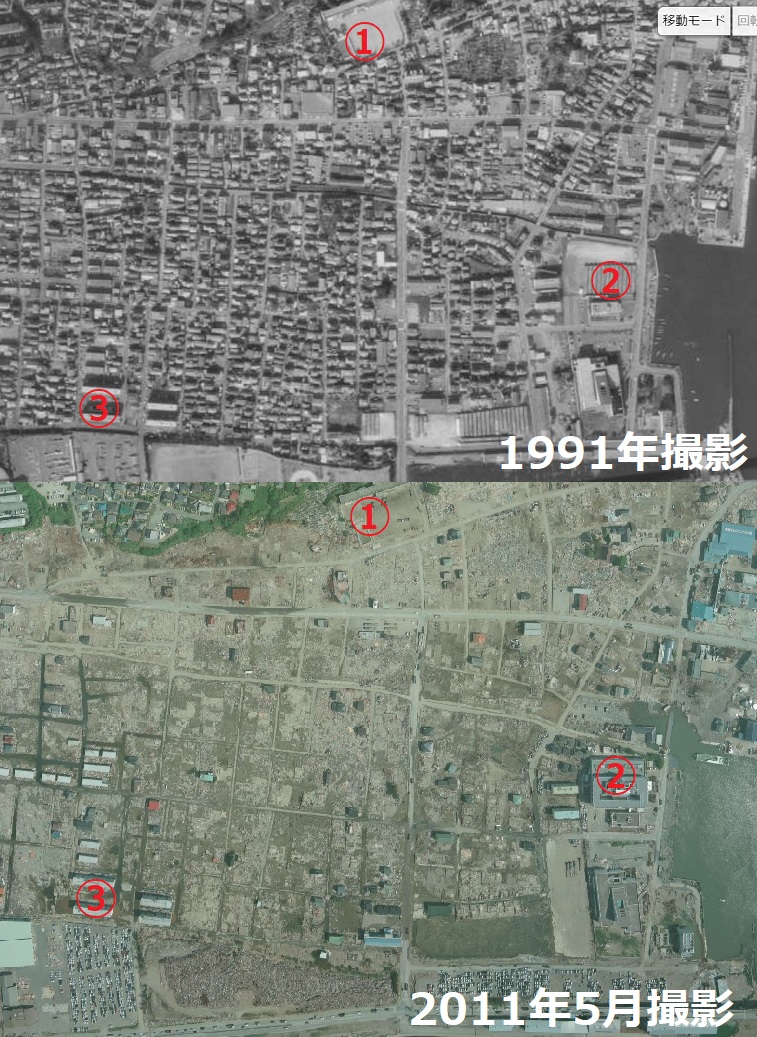

2011年3月11日、かの東日本大震災が起こります。それによって発生した津波は石巻の町を襲い、町を壊滅させました。津波は少し高台にあった門脇小学校の3階にまで達したので、どう低く計算しても14~5mほどの高さだったと。

海沿い海抜ほぼゼロメートルの南地は、当然ひとたまりもありません。町ごと津波に流され、数百人の人とともにこの世から消滅しました。

同じ町を写したこの写真で、津波のすさまじさがわかると思います。 震災当時、こんな光景を覚えている方は多いと思います。

津波ですべてが流されたところに、

「がんばろう石巻」

絶望という箱の中に残ったわずかな希望のような看板。 津波のすさまじさを物語る有名な写真としては今後の歴史に残る写真ですが、実はこの看板がある場所が「遊郭」こと南地があった地区だったのです。

南地は矢印の場所にあったはずですが、跡形もなくなくなってしまい言葉もありません。 調査前、石巻の遊郭は 「津波ですべて流されて何も残っていない」 という話を聞いていました。それゆえ宮城県に住んでいながら石巻遊郭のことは完全無視を決めてかかっていたのです。が、情報をまとめるとそこは「南地」だったのです。

「南地」があった場所へ歩いてみましたが、あまりの何もなさっぷりに身震いさえしました。かつてここに「遊郭」、いや人が住んでいたのかと。

しかし、東日本大震災の津波は、そこに遊里があったという根っこすら押し流してしまい、ここにかつて私娼窟があったことなど到底信じられません。現地に来てみると余計に感じます。何もないとはわかっていても、いざ来てみると予想以上に何もない。

宮城県や石巻市も、人の住居を禁止にして「石巻南浜津波復興祈念公園」として敢えて更地のままにしています。その方が津波のすさまじさがわかるからとの意図ですが、確かにこれは物言わぬ震災遺構。

東日本大震災を他人事だと思っている人は、コロナ明けでいいのでここに来てみると良いと思います。周囲に人気も物気(?)もすべて消え去った姿と、ここにかつて何千人もの人が住んでいたギャップを思い起こすと、感受性が強い人はその場でうずくまって泣くかもしれません。

しかし、何もなくてもここには来て良かったと思います。私も2011年当時は関西に住んでいたのもあって、東日本大震災はどこか他人事でした。敢えて言えば、海外の地震のような感覚を持っていました。 しかし、テレビでも見た光景の場所に来てみると、やはり実感がじわりと湧いてくる感じを覚えました。私がテレビで見た光景は、やはり現実に起こったことだったのだと。

遊郭のことを調べに来たつもりが、最後は東日本大震災の話になりましたが、あれから今年で10年。記念すべき「遊郭・赤線跡をゆく」となりました。

東北の他の遊郭の記事はこちら!

『石巻市史 第4巻』

『ゼンリン住宅地図 石巻市 1976年』

『石巻商工案内 1930年』

『石巻港明細図 昭和6年』

『石巻市街地図 昭和8年』

『石巻渡波女川新総合地図 昭和23年』

『昭和二十年代の石巻』

『グラビア石巻』

『グラビア石巻 続編』

『陸前石巻案内 明治34年』

『全訂 年表による石巻の歴史』

『石巻日日新聞』

『石巻の歴史 第十巻近現代編 資料編4』

コメント

冒頭部分の記載に、

貞享2年(1985)

と、ありました。西暦年が違ってましたので、不躾ながら連絡させていただきました。

ご指摘ありがとうございました。訂正しました。

戦後は『特殊喫茶店』として出発したようですが、の下に添付されている地図の名を教えてもらえますでしょうか。もしくは、どこで確認したのかなど教えていただけますと幸いです。

巻末に参考資料をすべて提示しております。資料は基本的に石巻市立図書館か宮城県立図書館で収集しております。