天王新地の歴史

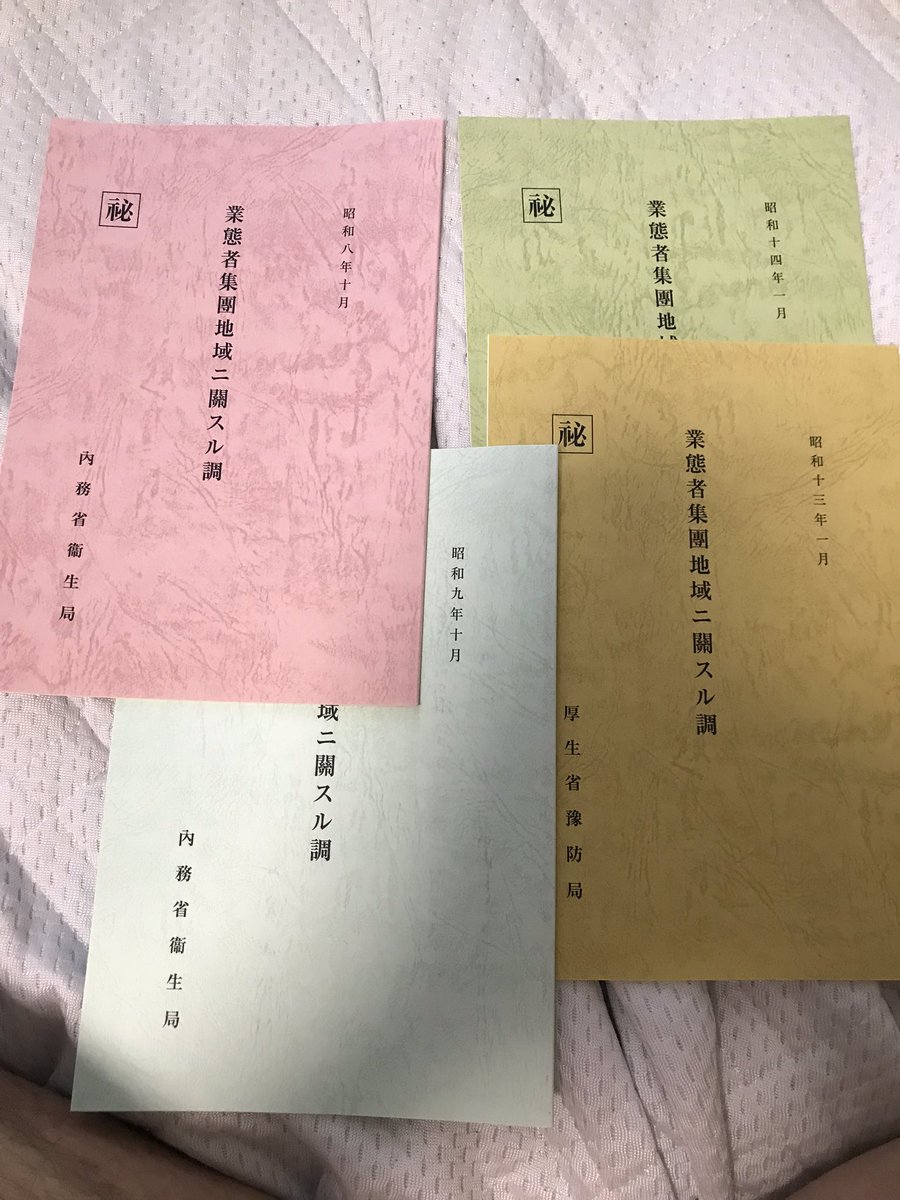

「業態者集団地域ニ関スル調」という、内務省衛生局1の資料(復刻版)が、私の手元にあります。

衛生局なので花柳病(性病)の蔓延の実態調査報告なのですが、業態者集団地域=性病危険地帯=私娼窟。事実上の私娼窟リストとなっているのが、この資料の大きな個性です。

遊郭の資料は、公の廓だけあって探す努力さえ怠らなければ、様々な形で見つけることができます。

そうして見つけた資料の断片的な情報を、パズルのように組み合わせ事実を構築する。それが歴史のコックたる歴史探偵の腕の見せ所です。

だが、私娼窟になるとそうはいきません。

私娼窟はそもそも「存在してはいけない」売笑地帯。存在自体が違法、つまり黒歴史中の黒歴史。

同じ私娼窟でも、東京の玉の井は永井荷風の小説で有名となりました。が、あれは例外中の例外。玉の井と、同じ東京にあった亀戸以外は歴史の大河に流され、文字としてほとんど残っていません。それゆえ、存在の証明が非常に困難なのです。

ところで、和歌山県は全国に遊郭多しと言えど最後まで置娼に抵抗した県です。

「陸軍聯隊あるところ、遊郭あり」

近代遊郭・赤線史を研究して得た私の自説です。

陸軍は遊郭の設置に積極的でしたが、その理由はシンプル。

日曜しか休みがなく、かつ現在のように娯楽の選択肢がない兵隊にとっての愉しみは、ぶっちゃけてしまえば食うか飲むかヤること。

自由時間なので何をしようが勝手だが、かといって街娼に手を出し性病に罹ってくれると困る。同じヤるなら性病検査を定期的に行い、憲兵も定期的に周回(または常駐)している遊郭でお願いしたい2。

軍と遊郭がワンセットなのは何もスケベ心だけでなく、兵隊の性病感染防止という、やむにやまれぬ事情があったのです。

上記の事情もあり、陸軍聯隊所在地にはほぼ例外なく遊郭が存在していました。が、その法則に当てはまらない地域が日本に3つだけ3存在し、和歌山はその一つでした。

明治以降も、遊郭設置の懇願は幾度もありましたが県は頑として拒否、ようやく置娼を認めたのが明治30年のこと。それも新宮・大島・白崎(糸谷)の3ヶ所のみ。それ以後増えることはなかったので、県が増設を一切許可しなかったのでしょう。

その理由の一つに、ある人物がかかわっていると私は見ています。

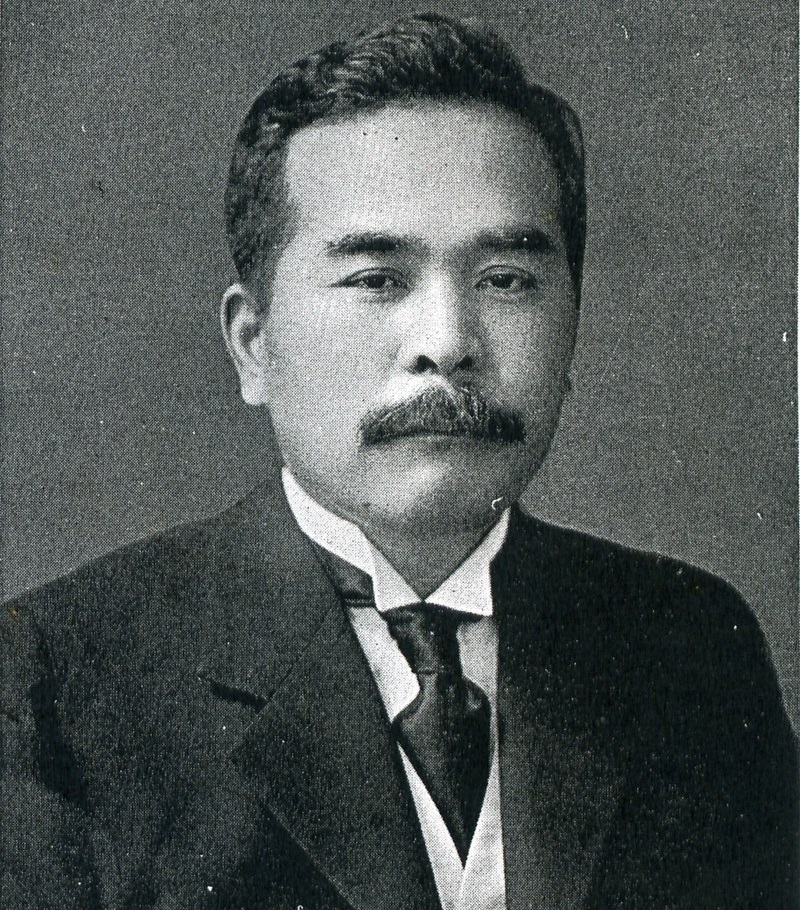

彼の名は松山常次郎(1884-1961)。和歌山県選出の衆議院議員です。

彼はキリスト教信者の立場から遊女解放を唱えたガチの廃娼論者。大臣などにはならなかったものの、婦人参政権や遊郭廃止にかかわった当選7回のベテランでもあり(政治家のキャリアは「当選回数」が絶対基準)、党内ではかなり発言力があったと思われます。

こんな人が目を光らせていた和歌山県、そりゃ遊郭はできませんわなと。

しかし、和歌山市内には遊郭ありませんとクリーンを装っても、隠れて商売していた私娼窟は存在していました。

これが松山など廃娼フェミニストの視野狭窄で、いくら表にある遊郭廃止を唱え実際に無くしても、根本にある貧富の差、貧困問題4を解決しない限り売春は闇に潜るだけ。

遊廓さえ無くせば売春はなくなってみんなハッピー

なんて思っていた彼らの頭の中がとんだハッピーセットだったのです。

和歌山市で有名な私娼窟の一つに、阪和新地があります。

省鉄・阪和電鉄東和歌山駅前に公然と作られたこの娼館街は、「和歌山の玉の井」として遠く大阪からも客が駆けつけるほど繁盛したそうですが、その阪和新地と双璧を成した市内の私娼窟、それが今日の主役天王新地です。

新地の「誕生日」

「生年月日不明」というのが私娼窟すべてにただよう孤児感ですが、天王新地には「誕生日」の新聞記事が残っています。

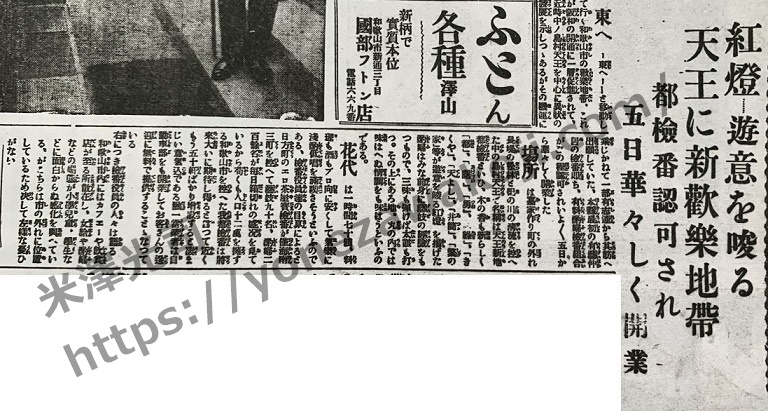

昭和5年12月の地元新聞『和歌山日日新聞』の記事に、天王新地が5日に設立されたと明確に記されています。また、他新聞にも記事がありました。

■東和歌山に花街-天王新地都檢番

阪和電鉄の開通をきっかけに和歌山市は東へ東へとその大動脈を延ばして日々に目ざましい発展をとげつゝあるが、●家作り丁の松林を背景に紀の川清流を臨む一帯、中の島村大字天王に今度天王新地都檢番と看板を立てゝ、和歌山では珍しい有料酌婦組合が生まれて五日から花々しく開業した。現在紅燈をかゝげたものは八軒、時節柄大衆むき料理もうんと安くして酌婦一時間の花代七十銭という規定で東番?廓に對抗しやうと鳴り物入りの大宣傳中である。

(●は文字が判別不能)

和歌山新報 昭和5(1930)年12月6日

天王新地がなぜ作られたのか。

まずは「阪和電鉄の開通」があります。

阪和電気鉄道(現JR阪和線)が和歌山まで開通したのが新聞記事が掲げる年の6月16日。天王新地はその年の12月に誕生したと。

阪和電鉄の詳細については、こちらをどうぞ。

もう一つは、記事内にある「時節柄大衆むき料理もうんと安くして酌婦一時間の花代七十銭」という記述。

前年の世界恐慌、そして「嵐に向かって雨戸を開け放つようなものだ」と猛反対の中行われた浜口雄幸内閣による金解禁で、日本の景気は落ちるところまで落ちました。空前絶後のデフレが起き、物価がみるみるうちに降下していったデフレ不況だったのですが、その波はこの業界にも訪れたようです。

「一時間の花代七十銭」はどのくらいの基準なのか。近隣の遊郭と比べてみましょう。

飛田(大阪):1円50銭

貝塚(大阪):1円35銭

新宮(和歌山):1円80銭

数字だけなら近隣遊郭の半額だったのが天王新地。いくら何でも安すぎでしょこれ。

日本史上最凶のデフレという最悪の時期に生まれた天王新地のスタートは、決して恵まれたものではありませんでした。

その後、昭和8年の資料では、業者数43件、「業態者」すなわち売笑婦の数87人となり、昭和14年になると業者数40件と少し数を減らしているものの、「業態者」は110人と増加しています。100人もいれば、遊廓なら中規模の部類に属します。

昭和12年から始まった支那事変(日中戦争)で出征してゆく兵隊たちの、いわゆる筆下ろしで繁盛したことが容易に想像できますが、これは遊廓も同様。統計書の数字を追っていくと、だいたいこの時期が売り上げピークな場所が多いのです。

昭和17年(1942)の資料による天王新地の店はご覧のとおり。

・花月

・繁の家

・遊喜

・曙

・成駒家

・里の家

・貴志家(支店含む)

・和泉家

・千歳

など、合計37軒。

店名を見ると、天王新地には「○○家」という屋号の店が多く、その割合は約43%(阪和新地は約19%)。それが何を意味するかは、数字からは何も語られてきません。それが私娼窟ゆえの限界。

ただ、戦後も残ったことから、戦争中も絶えず営業されていたのでしょう。人間の原始的な欲が絡まった商売は、どんな状況でもなくなりません、ホテルやレストランがなくならないように。

赤線時代の天王新地

私娼窟と遊郭を明確に分ける要素は、

「業者数・女性数・遊客数などを警察が把握している」

「道府県統計書に数字が出ている」

この2つです。逆に言えば、統計書に出ていない場所はイコール私娼窟で見なして良いかと思います5。

天王新地は統計書に名前がないので私娼窟に分類されます。が、前述したとおり私娼窟は、東京の玉の井や亀戸を除き表に出ることはありません。

しかし、戦後になりGHQにより形だけ遊郭が廃止になったあと、かつての遊郭・私娼窟は「赤線」として再デビューを果たしました。

「赤線」も戦前の区分であれば「私娼窟」、遊郭が廃止になり警察黙認の私娼窟に「格下げ」になっただけなのですが、それによって色街の裏街道で泥水をすすっていた戦前の私娼窟が、一躍表に出る面白い現象が発生することになりました。

赤線時代の天王新地のデータは、ほとんどありません。

『和歌山県警察史』を紐解いても、まるで存在しなかったかのように記述ゼロ。唯一、『全国女性街ガイド』には以下のように紹介されています。

「紀州五十万石の御城下も戦災から面目一新。芸者より赤線が繁昌。

引用:『全国女性街ガイド』

阪和新地に三十軒、天王新地に六十五軒、女は合わせて四百名。

最近は、三年前の風水害で付近の湯浅、御坊辺から素人娘が流れ込みうまく行くと情緒てんめん」

天王新地単独の従業婦の数字は明らかではありませんが、半分ずつとしても200名の女性たちがここに集結していたと推定できます。

昭和28年(1953)の資料による天王新地の店の数は38軒。対して阪和新地は19軒。『全国女性街ガイド』に記されている「六十五軒」よりは全然少ないですが、「駅前遊郭」という超アドバンテージを持つ阪和新地の19軒に比べるとダブルスコア。その繁盛ぶりがうかがえます。

そして昭和33年(1958)の売春防止法施行でその歴史に幕を閉じ…ることなく、現在に至るまで半ば公然に「現役」を続行している…と。

天王新地はなぜここに作られたのか

しかし、こうして書いていくと素朴な疑問が浮かんだりします。

そもそも、なんでこんなところに新地を作ったんや?

それはおそらく、その地理にあるでしょう。

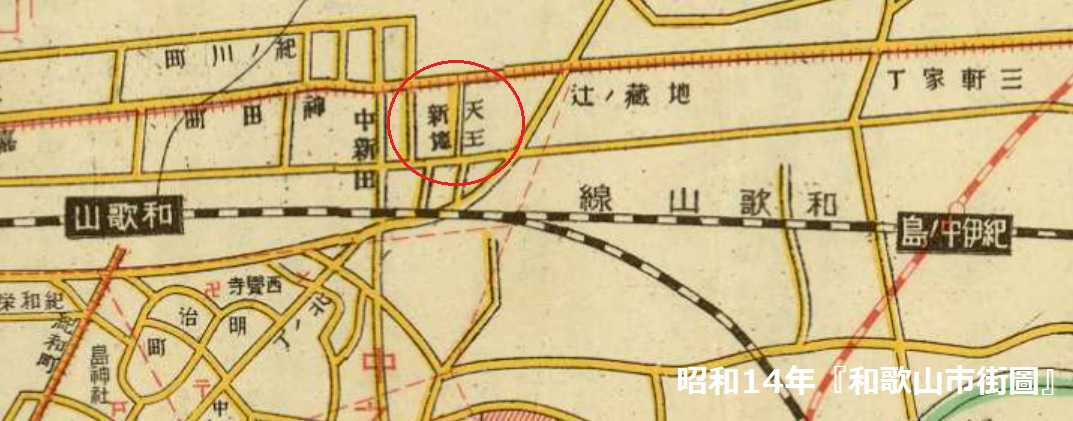

天王新地は、地理的には和歌山線(当時)と阪和電鉄の交差駅だった紀伊中ノ島と、登記上は現在も紀勢本線の紀和駅、当時は県の冠名をいただいた和歌山駅の間にあります。

天王新地は、JR阪和線紀伊中ノ島駅からは徒歩6~7分ほどの距離。辺鄙と言い捨てるほどのものではありません。

が、かといって決して交通利便な場所と胸を張れる場所でもありません。

しかし、天王新地が隆盛をきわめていた戦後の売春防止法施行寸前のエリアを見ると、ヒントらしきものがうかがえました。

紀和駅は、かつては「和歌山駅」としての大看板を背負っていました。現在の「スリム」になった、いやなりすぎた姿を見ると到底信じられないかもしれませんが。

「和歌山駅」だったころの周辺地図を俯瞰してみると、戦後最盛期と思われる新地の範囲から紀和駅までそれほど遠くありません。実際に歩いてみても、大人の足で6~7分。全くの徒歩圏内です。

紀和駅前から南へ続く道は、和歌山市の繁華街や官公庁街へと続き、一時は通勤・通学客で賑わったそうです。が、夕方以降、東へ向かう別の流れも戦前から昭和中期にかけてあったはずです。

新地周辺に中小の工場(特に鉄工所)が結集し、金離れが早い労働者(潜在客)が集まっていたこともありますが、天王新地がここに作られた理由は、和歌山駅と紀伊中ノ島の両駅の中間に位置し、どちらの駅からでも集客もできるという利便性だったのではなかったでしょうか。

実は…昔の天王新地は現在よりももっと大きかったのです!

その続きは「性地巡礼編」で詳しく書いています!

コメント

[…] […]