金魚の町、大和郡山。その歴史は江戸時代までさかのぼりますが、郡山藩15万石も置かれたこの町にも、遊郭は存在していました。

大和郡山には、遊郭が2ヶ所ありました。洞泉寺遊郭と東岡町遊郭ですが、本題はその一つ、洞泉寺町にあった遊郭のことを。

洞泉寺遊郭の変遷

『ふるさと大和郡山歴史事典』1によると、洞泉寺は天正9年(1581)に宝誉という僧侶が作った洞泉寺を、天正13年(1585)に郡山に移したのが始まりで2、それがそのまま町名になっています。

郡山の傾城(遊郭)は、元は別のところにあったと言われています。江戸初期の藩主水野信之がそれを洞泉寺界隈に移したものの、次代藩主松平忠明が廃止にしたという話が『郡山町史』に書かれています。

その跡地はいったん田畑になったものの、それがいつの間にか廓として繁盛し、19世紀初め頃には6軒の店があったことが確認されています。おそらく、洞泉寺と隣にある源九郎稲荷神社の門前町として人が集まり、そこに廓が自然発生したという流れでしょう。

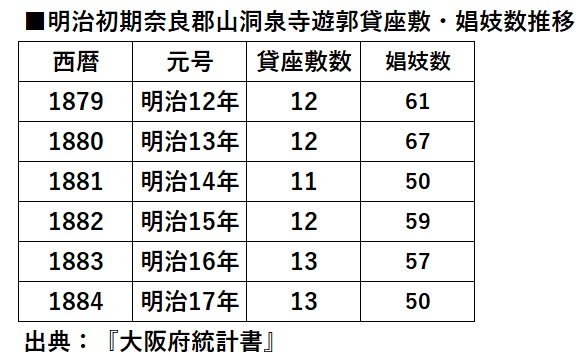

数字で出てくるのは、明治12年(1879)の”大阪府”統計書からです3。

奈良市の木辻遊郭や同じ郡山の東岡町遊郭と共に名前が挙がっています。

数字だけを見れば、貸座敷の数も娼妓数さほど大きな変化もなく、特に書くこともないくらい比較的穏やか(?)に数字が推移しています。悪く言えば、何の面白みも浮かばない数字です。

ちなみに、『ふるさと大和郡山歴史事典』の端っこに書かれていた明治22年(1889)の戸数は63戸、人口231人。同じ時期の当時の遊郭の貸座敷軒数が11軒、娼妓数が55人なので4、全戸数と全人口における遊郭の割合は、戸数17.4%、人口は23.8%という推測もできます。

全国の都道府県統計書の数字とにらめっこしていると、数字から数滴のエキスのようなものが出てくることがあります。

奈良県に限らずどこの遊郭でも同じですが、時代背景や経済情勢によって統計書の数字は左右します。売り上げがすこぶる落ちたな…と思ったら不景気のどん底の昭和5年(1930)だったり、逆に景気よろしいなと思っていたら日露戦争だったり、たかが数字でもその裏に隠された時代情勢を調べてみると、なるほどと合点がいくことがあるのです。

ここ洞泉寺遊郭も、一つ興味深いことがわかりました。ここは、もちろん多少の増減はあるものの、ほとんど軒数が変わってないのが大きな特徴です。

貸座敷の軒数は、明治27年(1894)~明治38年(1905)は15軒と11年間変わらずで、時代は飛んで大正13年(1924)には17軒。翌年には1軒減るものの、昭和元年(=大正15年)に17軒に復活。それからは昭和9年(1934)までずっと同じ軒数で推移しています。

浮き沈みの激しい遊郭には珍しい、この「抜群の安定感」は何なのだろうか?エースではないものの、毎年無難に10勝の勝ち星を稼ぐピッチャーのような、地味な安定感。

逆に東岡町遊郭が、波乱万丈な数字の変化を見せているのとはあまりに対称的です。

実際に現地に行ったらわかりますが、遊郭の範囲は猫の額のような狭さ。増やしたくても増やせないという物理的条件のせいで新規参入ができなかったか、という仮説を立てています。

数字で見る洞泉寺遊郭のピークは、大正13年の「貸座敷17軒 娼妓数200人」5で、昭和以降もやはり安定第一の如き無難な数字です、が、戦争の足あとが近づき始めた昭和9~10年くらいになると、200人を越えた遊女の数は減り、150人台まで落ち込みます。

そこからのデータは、統計書の数字が洞泉寺・東岡町合同になってしまったようで参考記録になってしまいますが、昭和14年(1939)の洞泉寺・東岡町両遊郭の貸座敷数、娼妓数は貸座敷数42軒、娼妓数389人。

それ以後、戦争中のデータなどは、残念ながら持ち合わせておりません。

コメント

[…] 洞泉寺遊郭 -奈良県- 洞泉寺遊郭跡に行ってきました①【奈良県大和郡山市】 消滅危機遊廓、大和郡山市の洞泉寺と東岡 洞泉寺遊廓〈又春廓〉(奈良県大和郡山市)-金魚の里に残る遊里の抜け殻 […]