奈良県大和郡山市にあった洞泉寺遊郭。またの名を「又春廓」

その中に残るのが「旧川本楼」。

大和郡山市が税金で買い取り残した遊郭の元妓楼で、現在は「町家物語館」として無料公開されています。

ここの基本的な説明は、大和郡山市のHPを引用します。

「町家物語館」は、大和郡山市内の中心市街地の南東部にある洞泉寺町に位置する町家建築です。

大正11年に納屋と蔵が、大正13年に本館と座敷棟が建てられました。この当時では珍しい木造三階建て遊郭建築で、遊郭として一世を風靡しますが、昭和33年に廃業。

その後下宿として客間は貸間として利用されます。

註1:昭和47年まで貸間として、主に郡山高校の学生たちが使っていたんだとか。今も尚、当時の上流花街の繁栄を偲ばせています。

堅固な構造の下、良好な保存状態で現在に至っており、内部には意匠を凝らした欄間や上質な数寄屋造りの小部屋など特殊な建築技法を各所に取り入れた遊郭建築ならではの造形美を創出しています。平成26年に登録有形文化財となっています。

大和郡山市のHPより

註2:市が8700万円で買い取り、買い取り値段と同額に近い約8000万円をかけて耐震構造などを施した上で修復し、平成30年(2018)から常時公開。

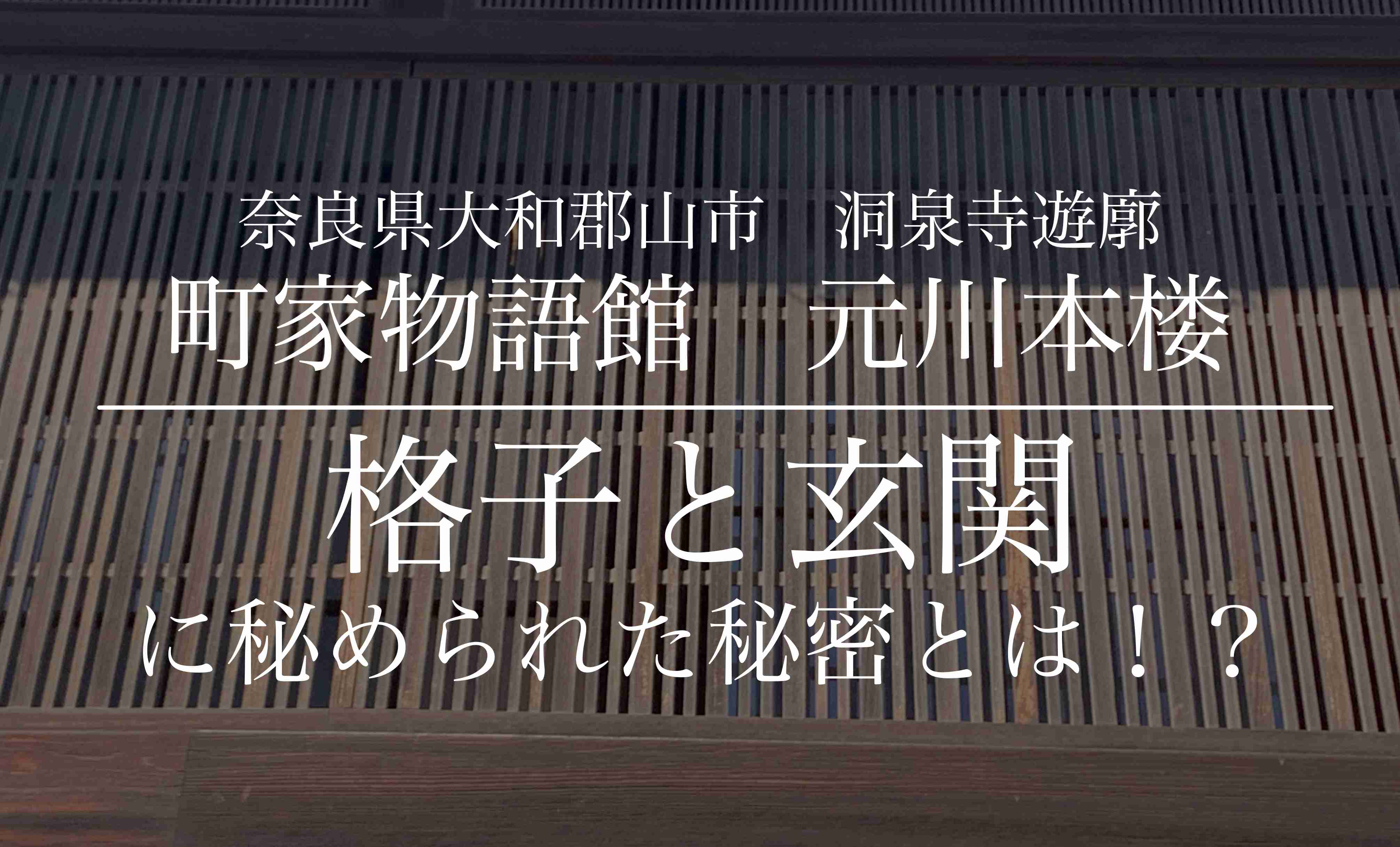

外見の仕掛け

外観にはある仕掛けが

外観ではパッと見ただけでは気づかない川本楼の秘密を一つ。

格子の形に注目。

1階の格子は間三本の子持ち格子。

つまり、太い格子の間に細い格子が3本はまっています。

2階は間二本の子持ち格子。

こちらも、太い格子の間に2本の細い格子がはまっています。

そして3階は均等の太さの格子に。

これは実は、外から見えにくく、内からは見やすい格子の構造で、ここらへんも計算尽くされた妓楼、いや和風建築の神髄なのです。

入口-そこにもある仕掛けが!?

入口に入ると、左側にはこんな風景を見ることができます。下の池の跡には、郡山らしく金魚が泳いでいたそうです。

とさすがは遊郭の妓楼らしく豪華やな~、と感心するのはまだ早い。ここにはある仕掛けがあるのです。

左奥に鏡があります。なんでこんなとこに鏡が…。

その理由は、妓楼時代にあった「張見世」というものに関係します。

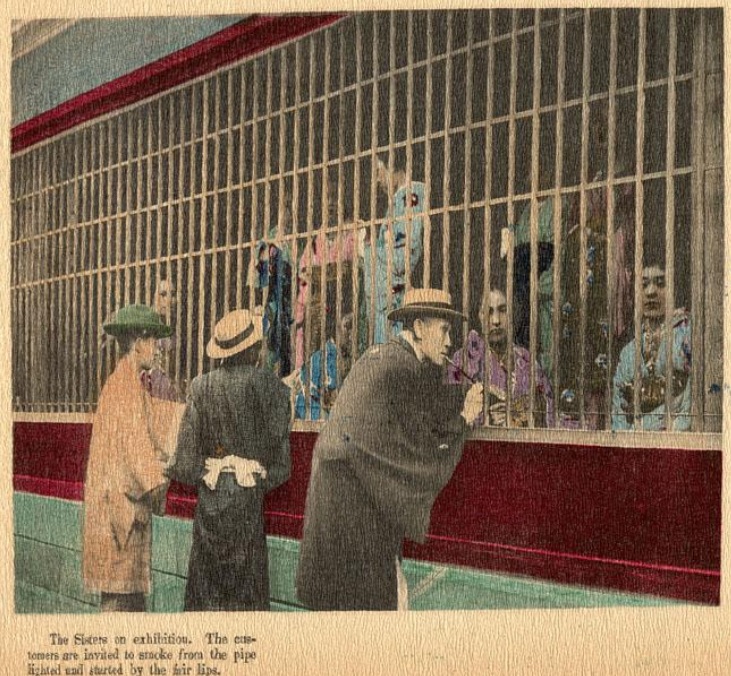

かつての遊郭では、遊女が直接格子の前に並んでディスプレイとなる「張見世」と呼ばれた制度がありました。

かつての遊郭では、遊女が直接格子の前に並んでディスプレイとなる「張見世」と呼ばれた制度がありました。

客はこのように、格子越しから遊女に直接声をかけ交渉をしたり、登楼する金もない貧乏人が憂さ晴らしに冷やかしたり。それを男慣れした遊女たちが適当にあしらう。それが遊郭のいつもの光景でした。

この張見世は大正前期には廃止され、妓楼の中遊女の写真を貼る「写真見世」に移行します。

旧川本楼も、池の上にある竹とひな人形が飾られている壁に姫たちの写真を飾っていました。その写真を直接、店に入らずに見る方法、それが鏡でした。入口の鏡は少しだけ壁、つまり写真側に傾いており、鏡を見ることで女の子の写真を見ることができるという仕掛け…だと伝えられています。

これはあくまで「そう伝えられている」だけで真偽が定かではありません。が、同じ仕掛けがお隣の山中楼にもあったのと、ここに鏡が置いてある理由がそれ以外に浮かばないということから、当たりだと思われます。

入口からこんな仕掛けがあるとは、やはり川本楼恐るべし。

川本楼の記事はこちらもどうぞ!

コメント