その後の事業

潮湯を売却といっても二束三文で売ったわけではなく、莫大な売却金を手にした留吉は、それを元手に新たな事業へと乗り出しました。

一堂記念撮影(『炎の商売人森口留吉、増太郎伝』).jpg)

(いずれも『炎の人森口留吉・増太郎伝』より)

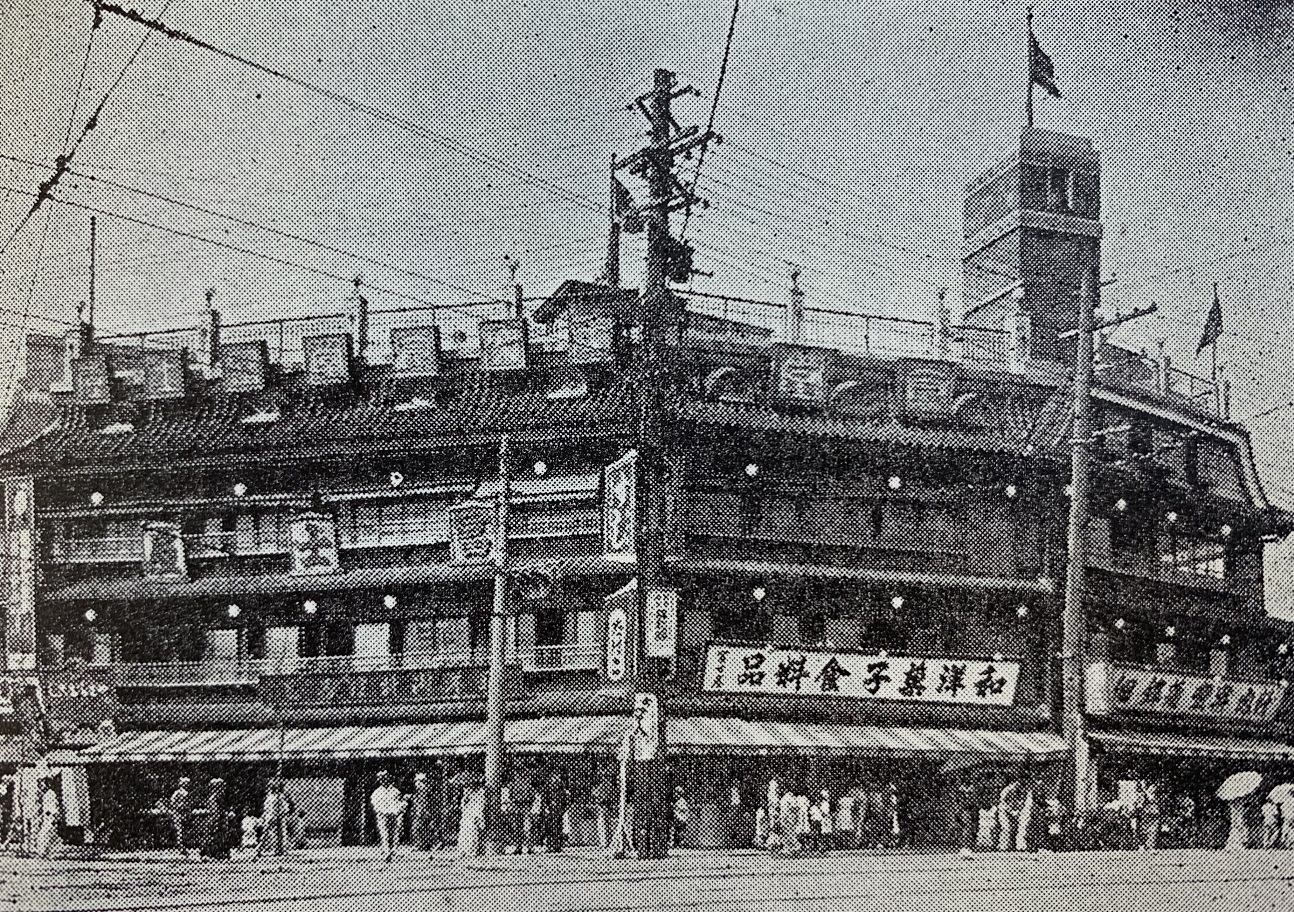

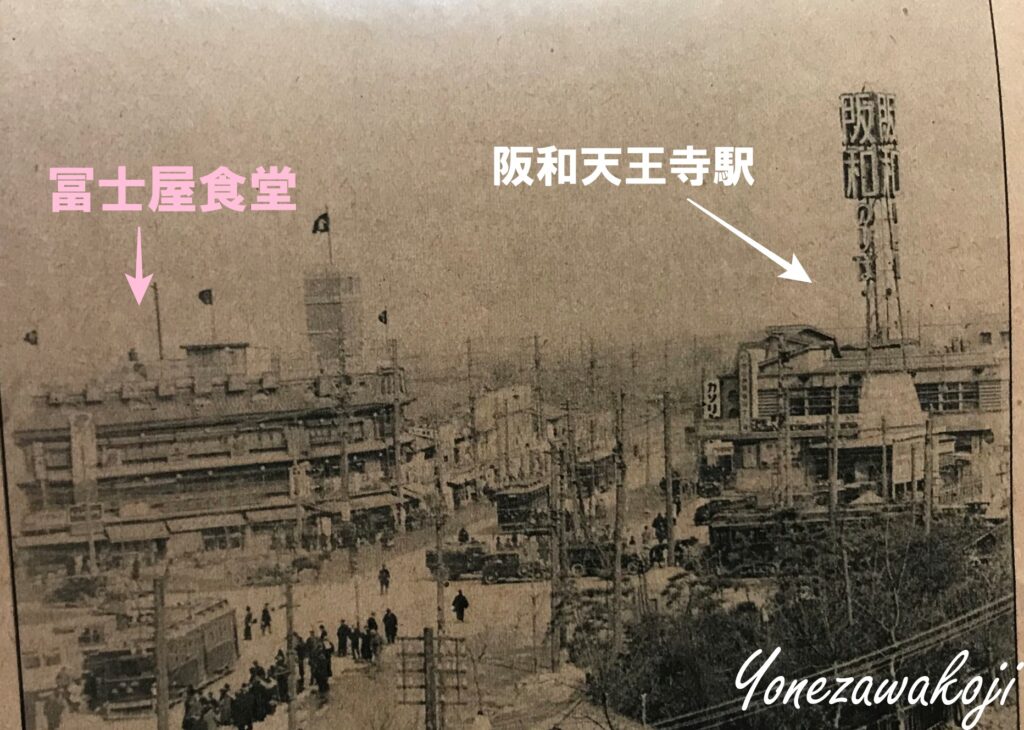

昭和3年(1928)、彼は阿倍野に『冨士屋』という大レストランを開業しました。場所は現在の天王寺駅の北隣、阪和電鉄(現JR阪和線)の駅舎と道を隔てた向かい側にありました。

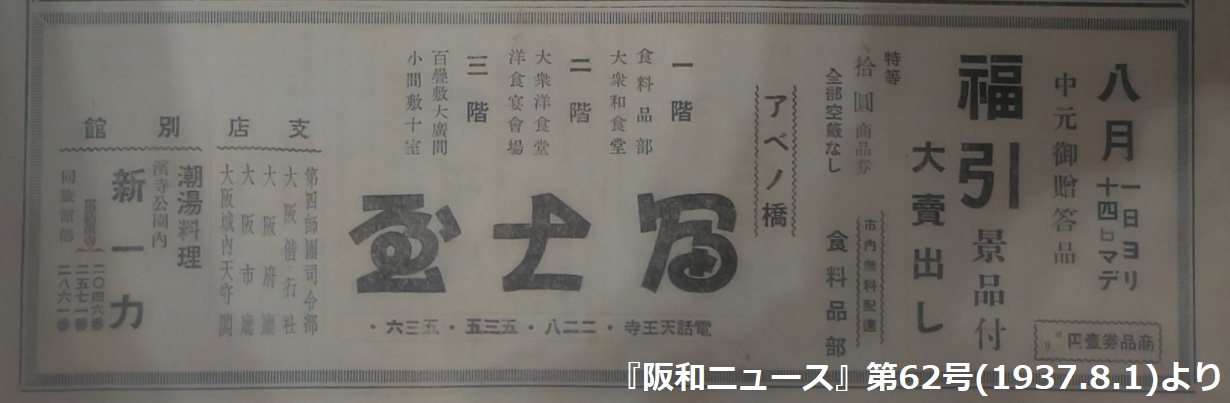

JR阪和線の前身、阪和電鉄が発行していた『阪和ニュース』にも、『冨士屋』の広告が登場しています。広告からも3階建てという構造がわかります。左端に「新一力」とありますが、ここは明治末期に夏目漱石も訪問しその大きさに驚いた浜寺公園の大料亭でした。森口はここも買収しています。

今でこそ阿倍野といえば日本一の高さのあべのハルカスやキューズモールなど、集客力のあるショッピング設備が目白押しですが、この当時の阿倍野は、何もないとは言い過ぎですが、大鉄(現近鉄南大阪線)が開通したばかりで、ようやく市街地化されてきた土地。当然、当時は近鉄百貨店なんかあるわけがない(ただし、「大鉄アーケード」という大鉄直営の小商店街ならありました)。

留吉の商売のモットーは、築港大潮湯の前の銭湯経営からですが、中・長期的に見て必ず発展する場所に店を作ること。

彼が目を付けた土地の一つに、美章園があります。JR阪和線の天王寺の次の駅ですが、留吉はここは絶対に発展する!と土地を買い、自宅もここに構えます。

(『炎の人森口留吉・増太郎伝』より)

銭湯としては日本で二番目に登録有形文化財に登録され、近代建築や銭湯マニアには超有名だった美章園温泉も、美章園は必ず発展すると踏んだ彼の手によるものでした。残念ながら2008年に解体されてしまいましたが、12年前まで残っていた森口留吉の唯一の「遺産」でした。(解体前の美章園温泉の内部はこちらをどうぞ)

しかし、彼のすごいところはここから。彼が買った土地は、自由に使ってくんなはれと阪和電鉄に寄付してしまいます。さ私欲より公を重視した森口の哲学でした。

で、築港の次は阿倍野というわけで、ここに木造三階建ての大食堂を造り賭けに出ます。

この賭けも結果的には当たり。その商売の身軽さ、まるで越の勾践の如し。

しかし、留吉の運も尽きたか、一人の商売人の力ではどうすることもできない政治の力学が日本をあらぬ方向へ導き始め、事業は頓挫。食糧不足の中、食い物屋はいちばんのダメージを受けましたが森口もダメージを受けたらしく、昭和20年(1945)、失意のうちに世を去りました。同時に『冨士屋』も歴史の大河の底に沈むこととなりました。

…と思ったのですが、フォロワーさんのあるツイートが私の「おや?」に触れることに。

そういえば、あべちかにそんな店あったよな…。そこで私の新たな調査が始まりました。

(森口産業ホームページより)

調べてみると、森口産業の前身森口商事は昭和37年(1962)設立、留吉・増太郎の子孫の方の経営には間違いないでしょう。

しかし、気になることが。

息子の増太郎は留吉の背中を見て商売を学んでおり、『冨士屋』を開業した時は一人前の二代目として第一線に立っていたはず。戦後すぐに父の後を継いで事業を行ってもおかしくない。少なくても、留吉の死後から17年のミッシングリングが存在する…それに、現『冨士屋』があの『冨士屋』がルーツなら、昭和37年創業ではなく昭和3年創業としても良いのではなかろうか(私ならそうする)。ここが私の喉元にグサリと引っかかっています。

誰か森口産業さんに聞いてみないか?というか関係者の方、このブログ見てたらこっそりメール下さい(笑

大潮湯の終焉

築港大潮湯の話に戻ります。

森口の手から離れた築港大潮湯は、その後もレジャーランドとして繁盛を続けたそうですが、昭和9年(1934)9月21日、やはりやつが大阪に現れます。

北港潮湯の記事で説明したとおり、現在でも日本史上最強、いや最凶の呼び名の高い室戸台風が大阪を直撃、東日本大震災の津波クラスの高潮(約5m)により大阪湾沿岸は文字通り壊滅しました。

築港大潮湯も、港区のHPや『港区史』によると高潮の直撃を受け、築港地区ごと壊滅したそうです。そういう意味では、森口留吉が潮湯事業を手放したのは「神判断」だったでしょう。今となってはわかりませんが、彼はもしかして、台風による被害を予想していたのか!?

その後も築港大潮湯は営業していたのか、昭和14年(1939)の大阪市の地図には「築港潮湯」として記載はされています。が、本当に営業していたかどうかは定かではありません。

港区のHPには、こんなことが書かれています。

残った建物は、第二次世界大戦中、捕虜収容所となりました。

引用:https://www.city.osaka.lg.jp/minato/page/0000342492.html

ふーん、そうなのか…大阪市が書いているのならそうなんだろうな、となりそうです。「あれ」を手元に持っていなければ、見なければ…

私の歴史資料兵器、昭和17年撮影の大阪市航空写真1の築港の写真です。赤枠が築港大潮湯があった…あれ?

おい、建物あらへんやんけ!

あの豪華な建物はどこへやら、昭和17年の時点で本館も新館も跡形もなく消え、更地になっております。その跡地には小屋のような建物があるものの、大阪市記述の「捕虜収容所」とは到底思えません。大阪市さん、「捕虜収容所」とやらはどこにありますんやろか?

自分で大阪市を弁護すると、戦後すぐの昭和23年(1948)の航空写真では、潮湯跡に何やら建物があるようです。これが「捕虜収容所」であれば別にそれに異議は挟まないのですが、「残った建物は」とある以上、潮湯の建物でなければならない。しかし、昭和17年の航空写真にはそんなものありゃしません。この矛盾どう説明するの大阪市(笑

真実は一つ。大阪市の記述を信じるか、私のブログ記事を信じるか…そして、新たな真実を掘るか。それはあなた次第。

その築港大潮湯の跡は現在、こうなっています。

跡地は現在、「財団法人大阪港湾福利厚生協会 築二住宅」となっています。

無機質な集合住宅の外壁に填められたこのプレートが、かつて大阪一、いや日本一の「スーパー銭湯」があったという名残を留めさせてくれます。これがなければ、百万言を費やしてもここにそんなものがあったと説明しても、信じることはできないでしょう。

大阪史のこんなブログ記事もいかがですか?

・『大正大阪風土記』

・『大阪港史』

・『港区史』

・『大阪港のあゆみ』

・『此花区史』

・『炎の商売人森口留吉、増太郎伝』

・『大阪春秋』第63号 港区

その他いろいろSpecial Thanks(資料・情報提供)

・ワ田さん(銭湯史)Twitter: @wa_da_da_wa

コメント