神戸駅の黄金の日々

上に述べたように、神戸駅は東海道本線の終点なのですが、その価値は時代を遡れるほど重要となっていました。

その理由は、神戸が日本屈指の港町であることと関係します。

昔は船が交通・旅客の中心でした。日本は島国なので船に乗らないと海外には行けないのは誰でもわかります。昔は海外へ行くことを「洋行」と言い、誰でも行けるものではありませんでした。

海外へ行くとなると、家族総出で港までお迎えに行き、波止場からテープを投げて門出を祝っていました。

家族総出で送るという習慣は手段が飛行機になっても残っていたようで、私が初めて中国へ向かう際は、家族親戚総出で伊丹空港(関空は未開港)まで送ってくれたことを覚えています。海外へ出る回数が増えるにつれて送ってくれる人の数は減っていき、最後は「はいはい勝手に行ってこい」扱いになってしまいましたが。

飛行機がメジャーとなる前の海外旅行の玄関口は港となるわけで、それは空港を「空の港」と表現していることにあらわれています。英語のAirportを漢字に直しただけでしょうが、いかにも島国の日本っぽい付け方だなと。

大陸国家の中国は空港を「飛機場」と書きますが、直訳すると「飛行機(が着く)の場所」と味気も何もありません。中国の場合は陸路で行こうと思えばヨーロッパまで行けるので、「空港」という旅のにおいが豊かな名前ではなく、「飛行機が飛ぶ場所」というそっけない名前になったのでしょう。

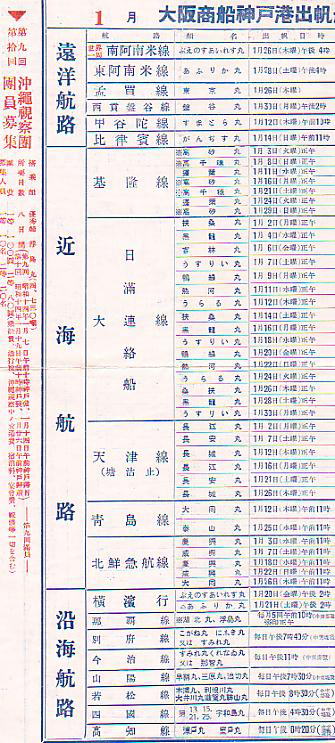

昭和14年(1939)の神戸港の旅客船のスケジュールがあります。

海外だけ目を向けても、欧米や南米向けの遠洋航路から、中国・満州・台湾などの近海航路までかなりの航路があったことがわかります。

上の時刻表はあくまで「大阪商船」のみ。日本郵船など他の船会社の便も入れると、こんな数ではない船が神戸港から出航していたわけです。

日本郵船(NYK)はそのまま、大阪商船は三井と合併し「商船三井(MOL)」として現存しますが、船がわからなければ、NYKが船会社界のJAL、MOLがANAと思えばまさに飛行機と同じ、神戸港は成田や関空のような国際空港です。

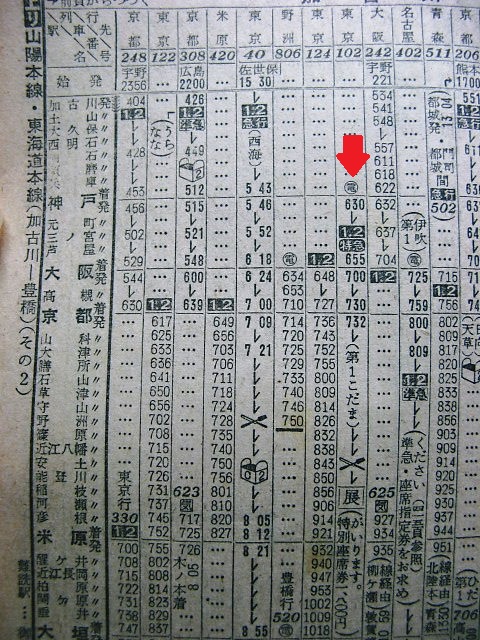

戦前の鉄道時刻表にも海外航路のスケジュールが書かれており、鉄道と船が密接に連携していました。

その一例が、「ポートトレイン」。聞きなれない名前の列車ですが、海外、特に欧米行きの船の入港日や出港日に運転される臨時列車で、神戸港の場合、京都から神戸港までの列車が運転されていました。

ボートトレインについては、別項で書いていますのでどうぞ。

昔の神戸駅はすごかった伝説① 超特急『燕』と名士列車

その代表格が、特急『燕』でした。有名なので聞いたことがある人も多いと思います。

この列車は「超特急」と呼ばれており、既に走っていた先輩特急の『富士』『櫻』(いずれも東京~下関間)を超える、高速の特急という意味合いもありました。

この『燕』の名は国鉄を象徴する名前となり、現在にも受け継がれています。今のJRバスにもツバメのマークが付けられ、野球のヤクルトスワローズの「スワロー」もこの『燕』から名付けられました。創設当初は「国鉄スワローズ」でしたからね。

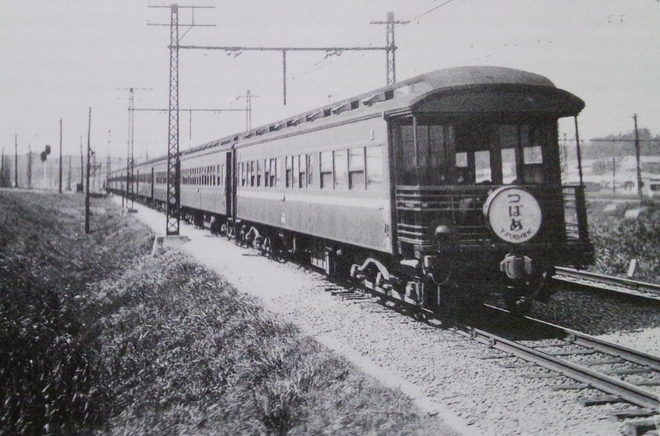

阪急神戸線の春日野道駅から撮影された、三ノ宮駅を出発したばかりの東京行き『燕』の写真です(1936年)。今から東京へ向け長い旅に出るという感じが写真からにじみ出ているかのような、勇ましい写真です。

今でこそ新幹線が東京~新大阪間を2時間半ほどで結んでいますが、戦前はこの『燕』が最速で、「東京を朝に出て夕方には大阪に着く」自体が常識破りでした。

この『燕』の弟分として、左横に走っている『不定期つばめ』という大阪行きの列車や、姉妹列車として同じ神戸行きの『鷗(かもめ)』(上の時刻表いちばん右に掲載)も走っていました。『鷗』は昭和12年(1937)年から18年まで走っていた特急でしたが、6年間しか走っていない上に、『燕』の影に隠れて存在感がほとんどない、少しかわいそうな気もする列車でした。

鷗よ、君はいい列車だったが君の生まれた時代が悪かったのだよ。

また、東京〜神戸間には「特急よりも豪華な急行」、一般人お断りのセレブ列車も走っていました。

その名も「名士列車」。

「名士列車」の詳細は、下のブログをどうぞ。

昔の神戸駅はすごかった伝説②-急電

それが「省線急行」、略称「急電」と呼ばれた、東海道本線京都~神戸間の快速列車でした。

同じ省鉄(→国鉄→JR)でも、「急電」は大阪鉄道局が管轄するオリジナル電車で、『燕』とは並走しないものの、停車駅は大阪・三ノ宮と『燕』に同じ。が、私鉄との競合という大義名分で京都~神戸の所要時間は『燕』より10分速いものでした。

「見たか国民ども、これが日本一速い列車だ!」

と国が自慢していた高速列車より「早い列車」…そこには深い大人の事情があったのです(笑

「急電」は現在の新快速のご先祖様ですが、今のJR西日本も新快速が急電の子孫と認識しており、

今の新快速の外側の帯や内装が茶色なのは、「急電」のトレードカラー色(茶色)を引き継ぎ、我は急電の直系の末裔なりという勲章なのです。

新快速と上の「急電」の車両の色と比べると一目瞭然。「急電」を意識していることがわかります。同じ車両なのに阪和線の関空快速と東海道・山陽線の新快速で内装の色が違うのは、こういう歴史があるのです。

昔の神戸駅はすごかった伝説③-特急「こだま」

戦争を挟んで戦後になっても、神戸駅の地位は変わりませんでした。

『燕』は戦争の激化で廃止になったものの、戦後に復活。しかし、運行は東京~大阪間であり戦前のように神戸発着になることはありませんでした。

その代わり、ある列車が神戸発着となりました。

東海道本線を走る新しい看板列車の『こだま』です。

今でこそ『こだま』は新幹線の列車名ですが、元々は東海道本線を走るビジネス特急として鳴り物入りで現れた、昭和30年代の看板特急でした。それが東海道新幹線の開通で新幹線の名前にスライドされたという経緯です。

東京〜大阪間には、既に復活版『燕』や『はと』などの特急や急行が走っていたのですが、なぜ『こだま』が看板特急だったのか。

一つは、国鉄初の電車の特急だったから。それも500km以上走るものとなると世界的にもほとんど例がありません(世界初と書いている人もいます)。今でこそ特急が電車だなんて当たり前ですが、『こだま』が少なくても日本初でした。

我々は我がごとなので意識しませんが、そんなものを終戦から13年後に作ったということ自体、外国が日本にリスペクトを超えて「恐怖」さえ感じる理由の一つです。

一言で「親日」といっても理由は様々ですが、

戦争で国土が廃墟になって原爆も2発も落とされた。広島・長崎なんか70年草が生えないとまで言われていた。それでも見事に復活して世界屈指の大国だ。スゲーわあんたら!

特にアラブ人はこの理由。アラブをウロウロしていた時あいさつ代わりによく言われましたが、アラブの「親日=日本リスペクト」はこれに要約されています。

もう一つは、電車によってスピードアップし、東京~大阪間往復日帰りを実現させたこと。今でこそ新幹線『のぞみ』が2時間半で日帰りなど余裕ですが、昭和30年代では夢幻の如きなりの世界でした。それを現実にしてしまったわけで。登場した当初は関東~名古屋間ノンストップだったので、『こだま』は今の新幹線で言う『のぞみ』だったわけです。

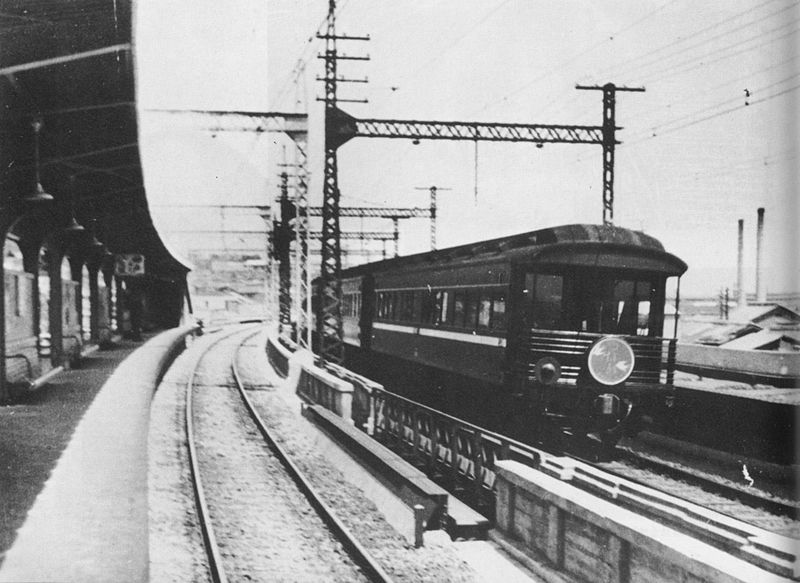

『こだま』は2往復走っていたのですが、うち一往復は神戸発着でした。他にも神戸発着の特急や急行が走っており、時刻表を見ても、昭和30年代の列車のメインは「発着」が書かれた神戸の方であり、三ノ宮は「サブ」扱いであったことがわかります。

『ALWAYS 続・三丁目の夕日』という映画がありましたが、映画内で小雪が列車に乗り込んでいたのがこの『こだま』でした。

それも、夕方という設定なので夕方発の神戸行きの『第二こだま(今ならこだま3号)』というところも忠実に再現していました。彼女の後ろにある「サボ」(行き先表示板)もちゃんと神戸になっています。

映画にも出てくるほど『こだま』は当時の看板列車でしたが、東京~大阪間というイメージが強すぎため、のちに1往復が神戸まで延長されていたことは鉄オタの間でも案外知らない人が多いようです。

神戸駅の落日

しかし、神戸駅の栄光もここまででした。

東海道新幹線開通後、神戸を発着とする列車は普通列車を除いてほとんどなくなり、徐々に「ただの途中駅」化していきました。

さらに海外への旅客輸送も飛行機がメインの時代になり、人の流れは海の港から空の港へ。今でも中国への定期旅客船が神戸港から出ていますが、往年の賑わいに比べればかわいいもの。

一時は、北陸方面の特急『雷鳥』の1往復が神戸発になったものの、それも短命に終わりました。私が小学生の頃は神戸行き各駅停車が平日の昼間にあったのですが、それもいつの間にかなくなり現在に至る。

さらに、数少ない神戸駅を通る特急もみんな三ノ宮駅停車となり、『サンライズ出雲/瀬戸』と『スーパーはくと』は神戸駅を通過するという、お寒い限りの冷遇ぶりです(ただし『はまかぜ』は停車)。

栄光の神戸駅の悲哀の歴史が、この1番線に刻まれています。

この1番線、その昔神戸を始発としていた特急の専用ホームで、神戸を始発としていた『燕』や『こだま』などの当時の看板特急が、ここのホームに入り東京への旅路を待ち構えていました。昔は、さぞかし多くの客で賑わっていたことでしょう。

神戸の記事はこちらも!