遊里史の調査のため、統計書を読む機会が多数あります。

統計書、それはただ読むだけでは何の面白みもない無機質な数字の海。目的なしで読むと、こんな資料の何がどう面白いのか全くわけわかめな書物です。

が、ある目的を持ちながら読むとあら不思議。その数字の行間、いや「数間」か、を読み取ると、他の人には見えなかった何かが見えてくる「魔法の書」でもあります。

今回は、そんな統計書から見える遊郭の変わったお客様のお話。

福原遊郭の外国人遊客数

.jpg)

戦前の統計書には、鉄道などの交通機関の数字の他に、遊郭の数字も記載されています。基本項目はどの道府県も同じなのですが、所々に土地柄を思わせる項目があったりします。兵庫県の統計書は、さすがは国際都市神戸を抱える土地柄か、外国人に関する項目が多いのが特徴です。

兵庫県統計書の大きな個性は、遊郭の項目に外国人が記載されていること。

他の統計書にはない大きな情報でもあります。

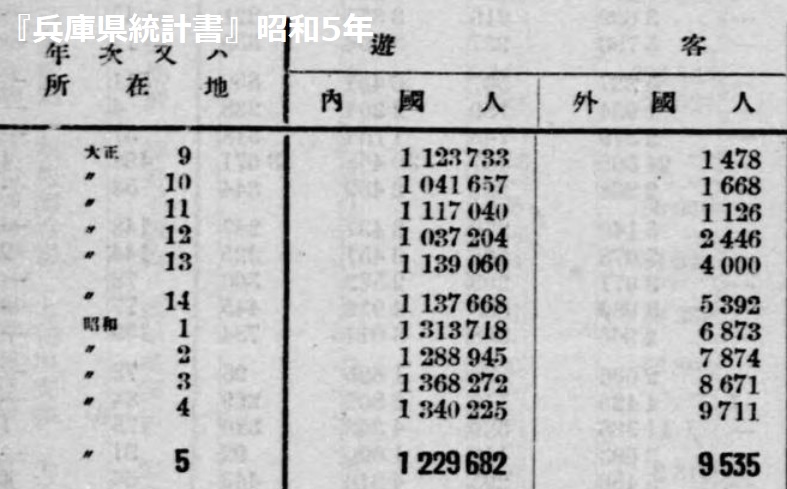

大正時代以降の外国人遊客数の推移は、以下のようになっています。

これは「兵庫県全体」ですが、後述するように外国人遊客のほとんどが福原行きなので、8割が福原と思って結構です。

昔の外国人が抱く日本のイメージ、それは「エブリバディ、サムライ、スシ、ゲイシャ」…って米米CLUBの歌ではないですが、おそらく「ゲイシャ」を見たい、できれば遊びたい…そんな下心丸出しで遊郭や花街に向かって華を咲かせていたことでしょう。「ジョロウ」は「ゲイシャ」じゃないって?外国人にとってはどうでもいいでしょう。

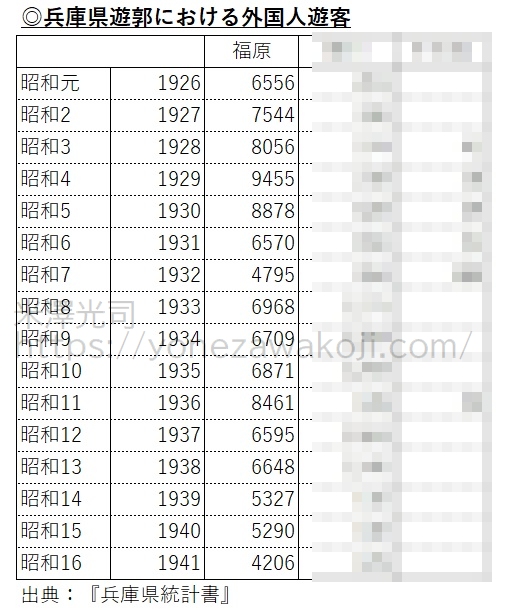

そのうち、福原遊郭だけの数字を抽出してみました。昭和元年(=大正15年)から16年までの年間平均は約6,808人。1日あたりにしてみると19人、それくらいの数ならいてもおかしくない現実的な数字か。

なお、統計書は「福原町」と「橘通」と分けて掲載していますが、本稿では両方合せて福原遊郭としています。

昭和史は恐慌(金融恐慌)から始まったと言えます。経済史的には真っ暗闇からスタートしたのですが、マクロ的には政府の金融政策が功を奏し急性虫垂炎程度で済んだとされています。

が、遊里の数字を見ると、客数に対して売上が全体的に落ちています。つまり客単価が安くなっているということ。遊びたいけど金は惜しい…日本国民の財布の紐がキツくなっていることが統計書の数字から垣間見ることができます。

それに対し、外国人の客数は不況なんてそっちのけで上がっていき、昭和4年(1929)には9千人台へ。大正時代後半は1000人台だったのにこの爆増ぶりは何なのか。

統計書内の様々なデータを見比べて分析してみると、ある項目が目に入りました。それは「神戸港の外国客船入港数」。大正10年(1921)まで3ケタだった客船の入港数が13年から4ケタ突入。昭和5年(1930)までだいたい1,100隻前後で推移しています。

調べてみると、大正11年(1922)に神戸港の 第一期修築工事が完了し、翌年に国から重要港湾指定を受けた時期。大型船が停泊できるよう改修されたのだろうと、容易に想像がつきます。

また、「外国人宿泊者数」にも注目してみました。こちらも大正12年(1923)には5,000人弱だった数字が、翌年以降に8~9000人と急増しています。国別で見れば中華民国(中国)が5000人強とトップで、米国、英国と続きます。すべてが観光客とは言えないですが、13年から女性宿泊客が爆増しているので、純粋に観光客も多くなったと思われます。

大正13年(1924)から外国人の登楼客と同年からの客船の増加…飛行機が交通手段として未熟だった頃の、日本への交通手段とくれば船のみ。やはり何かしら関係ありと推測できます。

福原遊郭の数字だけ取ってきても、同じく大正13年から外国人客が増えています。それまで1~2000人程度だった数が、13年には4000人近くに。感覚的には1年で倍増です。翌年は5,169人、そして昭和に入ります。

昭和5年1月、やめろと散々止められていた金解禁を、浜口雄幸内閣が強行します。その結果が日本史上最悪と呼ばれる大恐慌。

調子が良かった外国人遊客もその影響を受けたか、昭和6~7年の遊客数がごっそり減少しています。外国船入港数も外国人宿泊者数もそれに比例して減っています。

地獄のようなデフレ不況も、昭和7年(1932)の金融政策により回復し、翌8年から好景気が始まります。福原遊郭の日本人客もそれにつれ回復、外国人遊客も昭和8年から戻り始め、13年(1938)まで安定した数字を見せています。

しかし、国中に「非常時」が叫ばれるようになり、現実的に享楽が取り締まられるようになった昭和14年(1939)以降は数字が下がり始めます。そしてそのまま太平洋戦争へ。

といっても4000人強いるのが神戸の風土といったところか。

残念ながら、この外国人遊客数の国別統計はないのですが、何人が登楼していたのでしょうか。

福原遊郭以外の外国人客数

福原以外にも、少数ながら外国人遊客の数字が散見される場所が、何か所かあります。

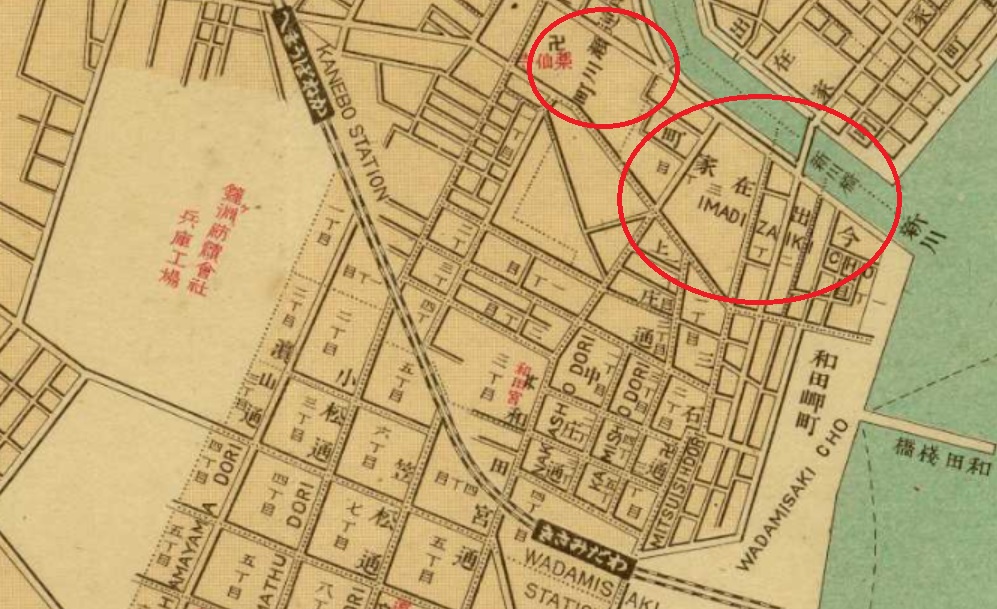

毎年コンスタントに数字があがっている遊里に、「新川」という場所が出てきます。

ここは神戸市内にあったもうひとつの遊里、「新川遊郭」のこと。明治13年(1880)に設置された遊里で、福原に比べれば比較的こじんまりとしている遊郭です。といっても、娼妓数250~300人もいれば全国的に見れば「中の中の上」くらいの規模です。

場所は現在のJR和田岬駅のすぐ近くに位置した海辺の遊里。

三菱や鐘紡の工場が君臨する工業地帯を近くに持つため、工員御用達の遊里だったことが想像できます。地理的条件は悪くなかったものの、福原に比べて地味なまま推移し、遺構も全く残っていないせいか、深く調べる人は少ないようです。

なお、ここは昭和20年3月の空襲で全焼、兵庫の方へ移った業者もいたという情報もありますが、戦後の赤線・青線としては復活しなかった模様です。

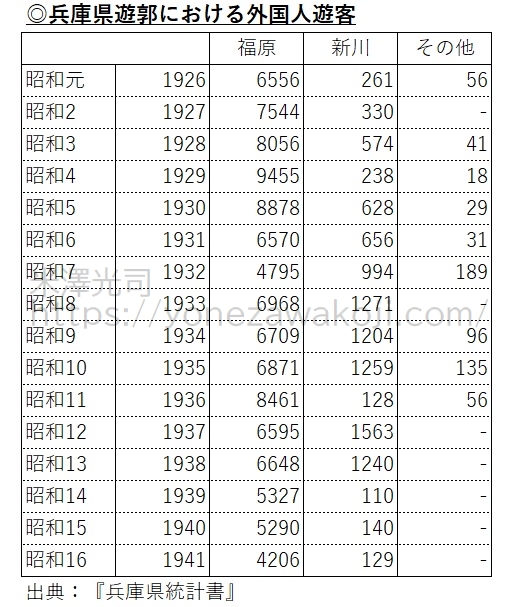

ここの外国人遊客数の推移(昭和のみ)は、以下のとおり。

表には「その他」としていますが、西宮にあった遊郭も、さほどの数ではないですがコンスタントに外国人登楼者がいます。外国人居住者がいたせいでしょうか。明石や洲本は数年に一度、数人程度の登楼記録があります。

西宮は常連、明石洲本は出合頭的な一見さんでしょう。

その中で、興味深い数字を見つけました。

昭和7年(1932)、「多紀郡八上池上」という所での外国人遊客数が、168名と激増しています。同年の福原以外の外国人遊客数が189名のほとんどがここというわけです1。

この場所は現在の丹波篠山市。つまり篠山の遊郭こと京口新地のこと。ここはかの阿部定が流れ着いた遊里として、知る人ぞ知る場所でもあります。

阿部定が篠山にいた時期は、昭和5年(1930)1月から半年間とされていますが、外国人激増の年は彼女がいた翌々年のことです。

この遊里、いつもなら外国人遊客数は毎年ゼロなのですが、なぜかこの年だけの激増ぶり。

その理由は何か。わかりません。

ただ、異常な数の外国人が遊郭に登楼していることは確か。今でも外国人観光客とくれば少ないと思われる丹波篠山に、遊郭に登楼しただけでもこれだけの外国人、何かイベントでもあったのか!?

いろいろ考えてみたのですが、陸軍聯隊(歩兵第70聯隊)以外には外国人が、それも大量に押し寄せる理由が思いつきません。外国の陸軍が、大日本帝国陸軍と合同演習を行うために神戸から上陸。篠山聯隊を演習後、打ち上げに遊郭へ…

と考えてみたのですが、全く証拠はないただの想像です。

過去の出来事について調べものをするときは、ネットの情報も含めて様々な資料を使うことになります。ブログであればWikipediaやネット情報のコピペでも別に良いかと思いますが、そんな中で統計書を使うと、記事やレポートの質に箔がつくこと請け合い。

「この人はちゃんと調べているのだな」

わかる人にはわかります。

彼らには、数字の海に溺れながら欲しいエッセンスだけ抜き取ることが、そう簡単ではないことをわかっているから。

神戸関連の記事は他にもあります。いかがでしょうか?

コメント

新川遊廓の妓楼名の記載された地図資料(1894)がありましたので、勝手ながらgmailの方に、該当ページをお送りさせて頂きました。参考になれば幸いです。

※その資料のお送り出来なかったページでは、神戸の遊廓として福原遊廓・稲荷新地・新川の3カ所であると書かれています。

※地図資料のタイトルは『福原町及稲荷新地遊廓全図』で、その右上部分に『新川遊廓図』が載っています。(文字が潰れて判読できませんが)

※もっとも稲荷新地は地図の福原遊廓の一部(右下)の「字稲荷シンチ」とある部分だけのようです。

[…] 福原遊郭以外の外国人客数 兵庫 新川遊廓 […]

[…] 福原遊郭と外国人遊客 遊廓跡地を訪ねて 福原遊廓 […]