藤沢は今でこそサザンオールスターズの歌が似合う湘南最大の都市、そして首都圏への通勤のベッドタウンとして、この少子化人口減の中でも人口が増えているのだとか。

藤沢遊郭の歴史ー宿場町の飯盛女からのその歴史

藤沢の歴史は古く江戸時代初期の慶長6(1601)年に東海道五十三次の「藤沢宿」として開かれたのがはじまりです。

そして、宿場町には飯盛女あり。これは日本近世史の鉄板です。

藤沢宿もその例にもれず、江戸時代後期の天保期には50軒の旅籠(ホテル)があり、そこには飯盛女がサービスをしてくれる旅籠もありました。

彼女らは街道を行き交う旅人の袖をつかみ、旅籠に引きずり込んでそこに宿泊させた上で、メシや酒のお供をした上でご希望なら「オプションサービス」を行うって感じです。

その宿泊料金以外の「サービス料」を落とすきっかけを作る飯盛女は、宿場町には欠かせない存在かつ宿場町の一風景で、浮世絵にも数々の飯盛女が描かれています。宿場町の花ですね。

飯盛女は遊廓の花魁、女郎に対して「宿場町の遊女」の代名詞。

19世紀の文政3年(1820)には、藤沢宿の22軒の旅籠に105名の飯盛女がいたという記録があります。

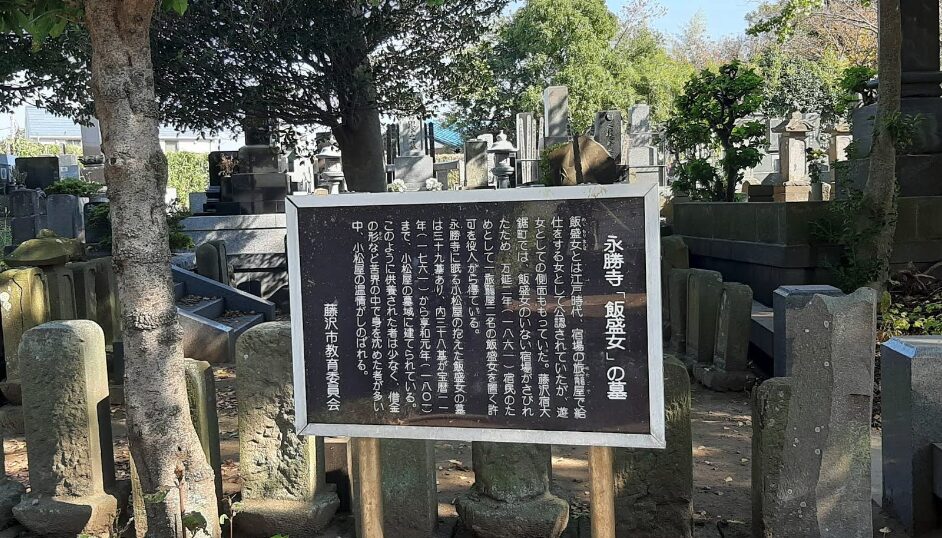

藤沢宿跡にある永勝寺には、誰が建てたのか飯盛女の古いお墓が残っています。おそらく小松屋という旅籠で働いてた女だと伝えられています。

二つあった!藤沢遊郭

そして明治時代へ。

東海道本線が藤沢宿の南を走ることになり、明治20年(1887)に藤沢駅が開業しました。

「江ノ電」でお馴染みの江ノ島電鉄も明治35年(1902)に開業、町の中心は旧東海道から駅周辺に移ります。

藤沢宿の飯盛女は、明治13年(1880)に娼妓として認められて私娼→公娼にバージョンアップしてそのまま旧東海道の宿場で営業していました。

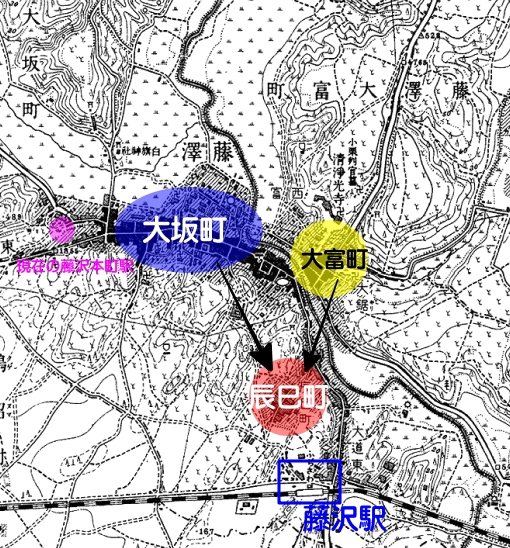

場所は「高座郡藤沢大阪町」「鎌倉郡藤沢大富町」の2ヶ所。

調べてみると「大阪町」は今の藤沢市藤沢で、小田急藤沢本町駅の近くとのこと。江戸時代の本陣もこの町に置かれていました。

もう一つの「大富町」は今の大鋸および西富にあたり。

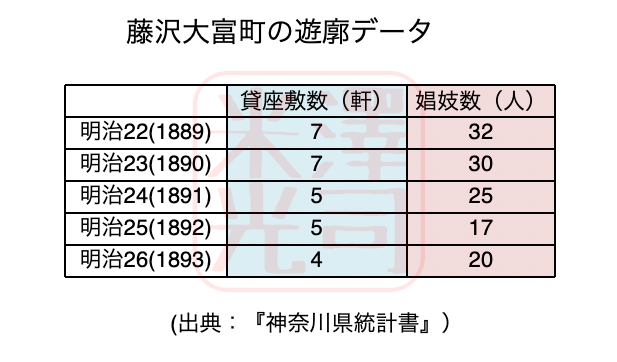

藤沢の遊廓がまだ駅北口周辺に集められる前のデータが、神奈川県統計書に残されていました。

◎明治22年

貸座敷数:14軒

娼妓数:65人◎明治23年

貸座敷数:16軒

娼妓数:63人◎明治24年

貸座敷数:15軒

娼妓数:59人◎明治25年

貸座敷数:14軒

娼妓数:63人◎明治26年

『神奈川県統計書』より

貸座敷数:14軒

娼妓数:52人

さて終わり。…と統計書をよく見てみたら、あれ?上の「高座郡藤沢大阪町」の他にもうひとつ、藤沢を見つけました。

このもう一つの「藤沢」、住所は。調べてみたら

そっちの方の数字はこういう風になっています。

そして、売上比較をしてみると、

■明治23年のデータ

| (出典:『神奈川県統計書』) | 売上 | 娼妓1人あたりの売上 |

| 大坂町 | 16,358円54銭 | 259円65銭 |

| 大富町 | 2,877円40銭 | 95円91銭 |

これだけの数字を見ても、元本陣の「大阪町」の方の圧勝です。

そして、2ヶ所あった藤沢の遊廓が駅前に統合され「新藤沢遊廓」になる前のデータは以下のとおり。

| (出典:『神奈川県統計書』) | 貸座敷数 | 娼妓数 | 売上 |

| 大坂町 | 11軒 | 27人 | 17,736円83銭 |

| 大富町 | 6軒 | 32人 | 9,093円65銭 |

その後、明治35年(1902)に県令により藤沢駅北部の「新地」に飯盛女の末裔たちは集約させられました。

遊廓が駅前に移った後のいちばん新しいデータによると、

貸座敷数:11軒

『神奈川県統計書』明治40年度版

娼妓数:66人

遊客数:41,751人

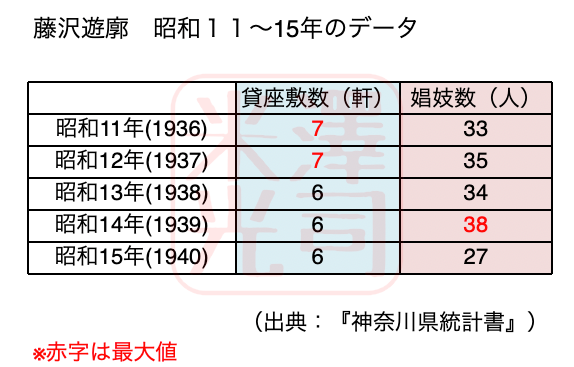

そして、最後に昭和10年代の数字をどうぞ。

数字だけ見てると、藤沢は規模はそんな大きくはない、比較的こじんまりとした小規模遊里のようでした。

『全国遊廓案内』にはもちろん藤沢遊郭のことも記載されているものの、

筑波に行けば、必ず筑波の遊廓を素見(ひやかし)して来るやうに、江ノ島鎌倉への帰途には必ず藤沢へ寄って、此処の遊廓を素見して行く者が多い。

『全国遊廓案内』

やけに規模が小さいなと思ったりします。

原因は、新地の指定の範囲が狭く、これ以上増やすことができなかったのでしょう。

江ノ島遊郭?あり得ない!

ネットで藤沢遊郭の情報収集している、あるサイトに気になる記事を見つけました。

「江ノ島にも遊郭があった」

そのネット情報によると、江ノ島にある「岩本楼」が遊郭だったとのことですが、そのソース主は図書館で藤沢の遊廓を調べていた時、偶然近くにいた老人から聞いた話とのこと。

結論から言うと、「江ノ島に『遊廓』はありませんでした」となります。なぜならば、公式データに江ノ島遊廓は存在しないから。

遊郭は警察ががっちり管理しているので、資料を探す面倒臭さを忍べば確固たるデータが存在ています。警察が国家権力使って調査していているので、漏れはまずありえない。

しかしながら、

どっかに「隠れ遊郭」があったんちゃうか?

という疑問はあるでしょう。

これも結論から言うと、「隠れ遊廓は遊廓ではない」ということです。俗にいう「隠れ遊廓」とは、私の定義では以下の3つに分かれます。

見た目や「営業内容」は遊廓と変わらない上に、「売春窟」の代名詞が遊廓というのが世間一般の見方。

もしかして、もしかしてですよ…売れない江ノ島芸者がオプションサービス、つまり④で…ということがあったのかもしれません。その老人の記憶が正しければ、そういうことになります。

藤沢新地にあったカフェー建築

この藤沢新地にはかつて、厳密には15年くらい前まで、典型的な赤線カフェー建築が1軒残っていました。

赤線カフェー建築に教科書があったら、まさに教科書どおりのカフェー建築だったのですが、こちらの画像はnoteにて有料で公開しています。

コメント