戦前の東京から関西への列車といえば、特急『燕』や『鷗』がすぐに連想できるでしょう。

今でこそ特急なんてコンビニ化して掃いて捨てるほど走っていますが、戦前は一生に一度乗れるか乗れないかの、名前の通り「特別」な「急行」だったのです。当然、本数も少ない。

それを補完する形で、急行が全国を網羅していました。JRの急行(臨時列車を除く)は2016年をもってついに絶滅してしまったのですが、かつては日本中くまなく走っていた急行が今や跡形もないとは、まるで恐竜の絶滅を思わせます。

東京〜神戸間を走った「名士列車」

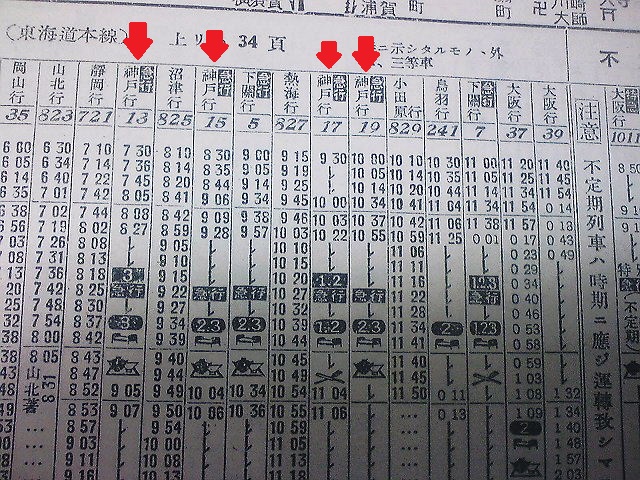

東京~神戸間には、特急の他に4種類の急行が走っていました。

特急と違い、戦前の急行は「吾輩は急行である。名前はまだない」なので、以下列車番号で表示します。

13・14列車:3等車(寝台車込み)のみ

15/16列車:2,3等寝台車

17/18列車:1,2等寝台車のみ

19/20列車:2,3等寝台車

すべて夜行列車だったのですが、何故4本も走っていたかというと、もちろんそれだけの需要があったこともありました。

が、需要だけなら全く同じ編成の列車を時間差ダイヤで数本走らせればいいだけ。

これには戦前なりの事情がありました。

当時は貧富の差も激しかったこともありましたが、社会には明確な階級が存在していました。

社会を表す列車にも階級があり、その典型が、利用者の多い東京~神戸間の列車にあらわれていました。

3等車のみの13/14列車は「庶民用」、15/16及び19/20列車は「中流〜庶民」用、そして17/18列車が「セレブ専用」。

1等車と2等車、それも割高の寝台車しか連結していないということは、要は「この列車、一般庶民及び貧乏人のご乗車お断り」と言っているも同然。

庶民と特権階級は席ならぬ列車を同じくせず。一般人どもは黙って3等車にでも乗ってろということです。

事実、17/18列車は政財界の要人やエリートサラリーマン、高級軍人などの、経済的に裕福な名士だけが乗車でき、自然と「名士列車」と呼ばれていました。高すぎてとても乗れない一般ピーポーは指を加えて見てるだけ。

名士ばかりが乗車する列車なので自然と列車自体にもブランド価値が付き、知る人ぞ知る伝説の列車になりました。

神戸方向からの「名士列車」の編成は、昭和13年(1938)当時によると、まずスユ・スニの荷物車・郵便車、1等寝台車が3両、食堂車、二等座席が申し訳程度に1両、そして2等寝台が5両。合計12両。

当時の鉄道省の看板列車、特急『富士』や『燕』にすら三等車が連結されていた時代、1、2等のみは「特急よりも豪華」だったと言えましょう。

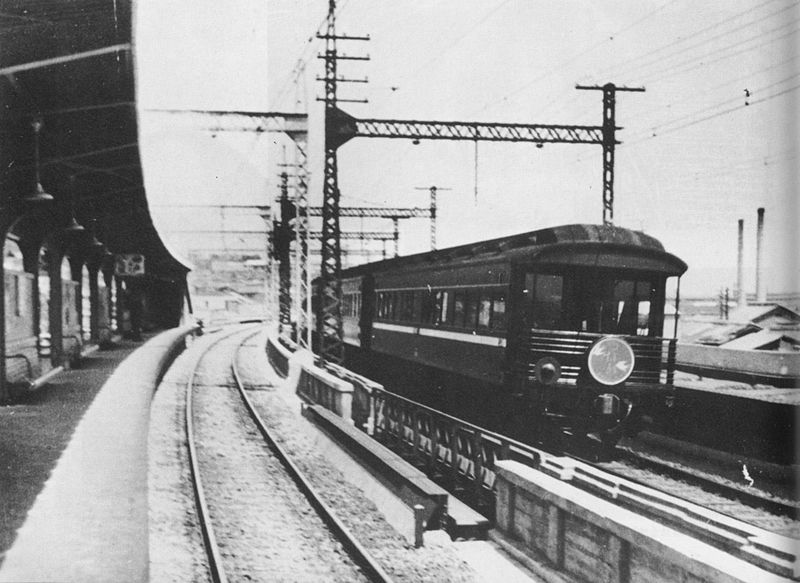

(『蒸気機関車の記録写真』西尾克三郎.jpg)

私が知り得る、この世で唯一の「名士列車」の写真です。

牽引するC53 43の偉容に目を奪われがちですが(実際に写真の趣旨もそれ)、私はどうしても引っ張られる「名士列車」の編成に目がいってしまいます。数えてみると12両。上述した編成と一致します。

この「名士列車」の概念を、少し強引ながら現代にたとえてみましょう。

東海道新幹線に「デラックスのぞみ」という全車両グリーン車の列車があらわれ、車両の半分は東北・北陸新幹線を走っているグランクラスのグリーン車。どころか、昔の新幹線にあったグリーン個室まであります。

料金は、東京〜新大阪駅間ノーマルグリーン車で通常料金は¥19,590ですが、「デラックスのぞみ」は、戦前の物価感覚や階級格差を加味すると、お一人様片道15万円。グランクラスだと30万円。

そんな高い電車、乗れるか!

なら乗るな!15万円ごときも出せない平民どもは『ただののぞみ』にでも乗ってろ!

食堂車にもある「階級」

戦前の列車の階級を明確に表すものが、もう一つありました。

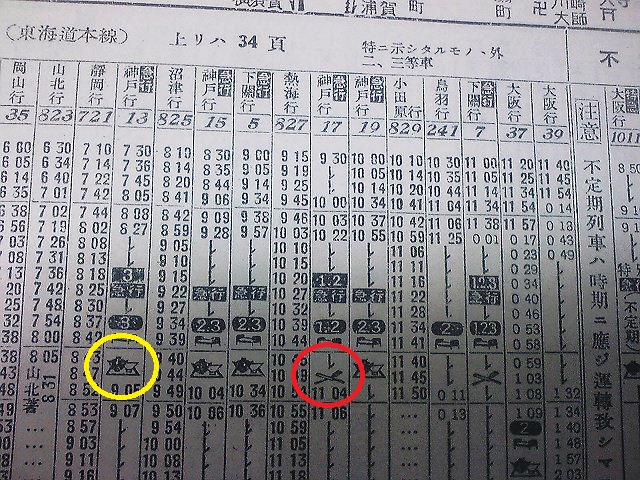

○で囲んだ記号は、「食堂車」です。

神戸行きの4本の急行にはすべて食堂車がついていましたが、「名士列車」だけナイフとフォーク、他は今では見ることがないお椀のマーク。

戦前は、食堂車には「和」と「洋」に分かれており、黄色の丸で囲んだお椀のマークは「和食堂車」、ナイフとフォークは「洋食堂車」でした。

文字通り和食を出すのと洋食を出す違いだけじゃないのと思いますが、ここにも明確な「階級」があったのです。

当時の日本人は洋食にはほとんど馴染みがありませんでした。カレーやオムライス、とんかつがようやく浸透しつつありという頃でもありますが、とんかつソースなどの洋食用ソースが普及したのは戦後です。

洋食の値段はまだまだ高く、お出かけの時にフンバツしちゃえ!というレベルの食事でした。

鉄道でも洋食堂車を連結していたのは、片手の指で数える程度しかなかったのです。

ちなみに和食堂車の方は、長距離の各駅停車にも連結されていた、ごくポピュラーなものでした。

もっとも、北海道の和食堂車には「鮭フライ定食」が、しかも戦争中に出たりしましたけどね1。

さらに、洋食堂車で食べるにしてもメニューはフルコースでした。

特急『燕』の食堂車のメニューは、

昼食(ランチ)

A定食:1円

B定食:1円20銭

夕食(ディナー)

A定食:1円30銭

B定食:1円50銭

(※内容は残っていませんが、運行初日はスープ、伊勢海老のゼリーがけ、牛肉の松茸ソース、七面鳥の蒸し焼き野菜添え、デザート、コーヒーで1円30銭だったそう)一品メニュー

ビーフステーキ:50銭

カレーライス:30銭

サラダ:35銭

ビール(大):45銭

という記録が残っています。

これ、かなり高い。

大阪梅田の阪急百貨店名物だった、百貨店食堂のウエイトレスの日給(10時間労働)が80銭の時代です。時給じゃありません、日給です。

東京でかけそば、大阪でかけうどんが10銭で食べられた時代です。つまり、ランチのB定食でうどんが12杯食えたということ。

食堂車も民間企業が運営しているので、ボランティアでやっているわけでもありません。お客が来てくれないと撤退です。つまり、こんな貧乏人お断りの値段設定でも、客が食事をし利益を上げ経営が成り立つほどの需要があったということです。

洋食堂車が連結されている列車の客層が、これだけでも伺うことができます。つまり、洋食堂車も「一般庶民お断り」だったのです。

「名士列車」のその後

この「名士列車」は昭和17年(1942年)、列車番号が、長年親しまれた17/18から離れて113/114列車に変更されました。

翌年の昭和18年(1943年)10月1日、「燕」の廃止と時を同じくして名士列車も廃止となりました。

そして昭和24年(1949)、に東京~大阪間の急行として復活。

後に『銀河』という名前がつきました。『銀河』は翌年に神戸まで延長されました。

急行『銀河』は数ある急行の中でも、往年の名車20系客車の急行格下げ活用に真っ先に置き換えられたりと、急行なのに「みなし特急」「準特急」のような格式を与えられていました。

その理由は「名士列車」の血を受け継ぐ、人間で言えば「高貴なお家柄」だったから。

『銀河』は晩期こそ品位こそ落としたものの、2008年に廃止されるまで東京~大阪間を走り続けました。

- 『時刻表昭和史』宮脇俊三著 ↩︎

コメント

初めて御邪魔します。急行17列車の記事を大変興味深く拝見しました。不肖軍国主義、帝国主義には大反対、祖父母の回顧譚からも戦前という時代はどうしても好きになれませんが、この時代の鉄道に抗し難い魅力を覚えます。特にこの急行17・18列車は記事にある豪華さや編成美から最も好んで居りまして、まさにこのC5343の牽く編成模型が、Nゲージではありますが目の前に御座います。この度大変貴重な歴史写真を拝見しまして大喜び、快哉を叫びました。階級社会の窮屈さも感じられますが、所謂「西尾調」の美しいトーンも床しいこの写真を、最も気に入るものとして保存いたしました。爾後御ブログを盛んに拝見して参ります。