ヒョーゴスラビア連邦の一角をなす、アワジネグロ共和国の首都スモト…もとい兵庫県淡路島最大の町洲本。

以前は漁業と観光で栄えたこの町も、明石海峡大橋の開通により島全体が近畿と四国を結ぶ「廊下」となり人の流れが様変わりしてしまった今、寂れっぷりがハンパない。

淡路島には、仕事の都合で3年間住んでいたことがあります。

来島当時は、身も心も打ちひしがれた人生の落武者であった私でしたが、のどかな「島流し」生活は再びエネルギーを与えてくれた最大の充電期間でもありました。

そういう意味では、淡路島は恩人ならぬ「恩島」と言えるでしょう。

そんな「島流し」生活にも慣れ、心身共に満充電に近くなった頃、淡路島に遊郭はあったのだろうかという疑問が、私の頭の中で芽生えました。

今回は、そんな淡路島にあった遊郭の話。

洲本の遊郭とは

近世江戸時代、淡路島は徳島蜂須賀藩領の一部で、家臣の稲田氏が治める「藩の中の藩」でした。

そのときに遊郭はあったのだろうか。

『兵庫史学第32号』によると、江戸時代にはすでに遊里があり、洲本の港が開けると2軒の妓楼が作られました。

また、当時のじゃれ歌によると、

「福良湊は入能ようて出ようて、女郎の情のない湊」

という詞があり、福良にも色里があったことがうかがえます。

洲本が貸座敷指定地(近代史における遊郭の法的な正式名称)に指定されたのは明治12年(1879)8月とされています1。が、残っているいちばん古い記録には、明治11年(1881)年に貸座敷数17軒に対し娼妓16名という記録があります2。

25年後の明治36年(1903)でも貸座敷14軒に娼妓数23名。

いまいちパッとしないよね…というのが正直な感想です。

しかし、芸妓の数は多く明治36年で41名。娼妓の倍近くいることから、洲本遊郭は芸娼妓混在型遊郭だったことがわかります。

淡路島は人形浄瑠璃が盛んな土地です。浄瑠璃を「文楽」ということもありますが、これは文楽の定席を大坂で開いた淡路島出身の植村文楽(軒)という人物の号からきています。

それだけに、芸妓になりたいという島民女子、そして娘をそうさせたい親も多い土地柄でした。

どれくらい多かったかというと、明治5年(1872)に当時は今の香川県・徳島県と島を合わせた名東県の県令(知事)が、

娘を賤業である芸妓にさせたいって、あんたら親は人でなしか!!

と怒りの訓令を出したほど。

しかし、それは県令の偏見でしょう。確かに水商売ではあるものの、きれいな着物で着飾って楽器を奏で踊れる芸妓は今もダンサーや歌手に女子が憧れるのと同じでしょう。

閑話休題。

あまり成長しなかった洲本遊郭ですが、明治後期から徐々に成長していきます。

| 貸座敷数(軒) | 娼妓数(人) | |

| 明治44年(1911) | 17 | 50 |

| 大正2年(1913) | 16 | 38 |

| 大正6年(1917) | 19 | 52 |

| 大正15年(1926) | 20 | 106 |

| 昭和6年(1931) | 20 | 72 |

| 昭和15(1940) | 20 | 72 |

こう見ると、大正末期あたりが洲本遊郭のピークのようです。

娼妓の出身地は、大正15年の統計書によると地元兵庫県と隣の徳島県で全娼妓の約6割。あと5人以上は大阪と香川と愛媛だけで、これで75%。

戦後の洲本遊郭は、昭和21年1月の公娼廃止令の後は「特殊飲食店」として営業を継続します。

赤線は公娼ではなく、営業形態を擬態することで警察から「黙認」されていた売春地帯でしたが、「擬態の形態」は都道府県によって様々。

東京の「特殊カフェー」が有名ですが、広島県の呉のように「特殊下宿」という、なんやねんそれ(笑)と大阪人としてツッコミを入れてしまうものもありました。

兵庫県の場合は「特殊飲食店」。洲本も当時の商工名鑑を見ると、ご多分に漏れず特殊飲食店としての登録でした。

この時のお店のかずは17軒3。「常盤楼」「栄楼」「曙楼」など、特殊飲食店とは言うけれども店名は遊郭時代そのままやんと。

お馴染み『全国女性街ガイド』も、

この遊廓は案外に美形が多く、二十名ほどいる芸者もわりに揃っている。

『全国女性街ガイド』

意外に好評のようです。

売春防止法完全施行前の昭和33年(1958)1月時点でも、業者17軒、売春婦54人、遣り手など雇員30人と衰える気配はなし。女のぬくもりを求める海の男相手の遊里はなかなか衰えません。

もちろん、数ヶ月後には紅い灯を消すことになりますが、その後もコソコソ裏で売春稼業をしているというウワサが…と書かれています。

『全国女性街ガイド』には、ちょっと面白いことが書かれています。

洲本桟橋で降りて観光バスに乗ると嫌でも遊廓を通る仕組みになっている。

『全国女性街ガイド』

(極く最近、学生旅行の風紀云々で別に道路を作った)

さて、これは本当は確認してみましょう。

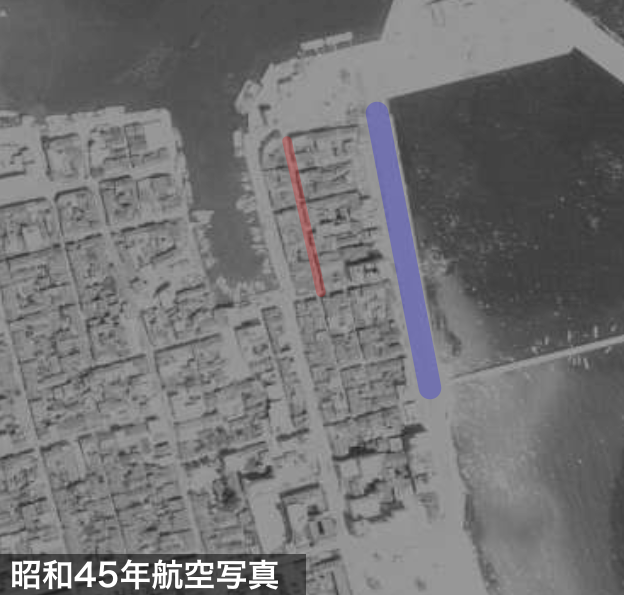

昭和20年代の洲本遊郭の航空写真です。赤線が遊郭の大通りとなります。

確かに港から市街地へ向かう道は、遊郭の通り一本だけ。

徒歩なら海沿いの道の選択肢もありますが、漁業の道具などが散らばっている状態な上にそこは「道」ではない。

戦前の地図を見ても、港から市街地への道は漁師町を縦断する一本のみ。

そういう意味では、遊郭は商売するには絶好の場所にあったということですね。

それから20年後…

漁師町の東側が埋め立てられ、青線の部分に大きな道路ができています。

残念ながら昭和23年以降の次の航空写真が上の45年しかなく、道路がいつできたのか確認できないのですが、『全国女性街ガイド』の記述はまんざら嘘ではなさそう。

洲本の遊郭跡を歩く

洲本、いや淡路島への交通アクセスは、明石海峡大橋が開通するまでは船しかありませんでした。

洲本の遊郭は、そんな港の入口にぽっかり口を開けるように存在していました。

現在は埋め立てられ航空写真のような地形とはかけ離れていますが、以前の洲本港は、現在のマルナカ洲本店や現バスターミナルの位置までありました。

遊郭はかつての「漁師町」にあり、位置はこのとおり。まさに港と目と鼻の先。

売防法で赤線が廃止になった数年後の地図、赤線現役時の洲本市の商業資料に書かれた住所から推察するに、遊郭の位置は赤枠で囲った部分と推測しています。

漁師町の名のとおり港のすぐ近くにあり、遊郭は観光客より海の男たちが常連だったのではないかと。

洲本の遊郭は、「島流し」の時に何度か訪問したことがあります。

ここが遊郭のメインロードで、吉原や松島、神戸の福原のような大通りでは決してありません。古い町の古い遊里というたたずまいです。

かつてはこの両面に妓楼はもちろん、バーや射的など遊び場が並んでいました。

2018年当時でも当時をしのぶ建物は少なくなっていましたが、雰囲気はけっこう残っていたかのように思います。

一見すると海辺の民宿なのですが…

こんな装飾の格子は、ただの民宿ではあるまい。

今さらですが、島流し中だったのにここに泊まっておけばよかったと後悔しきりです。

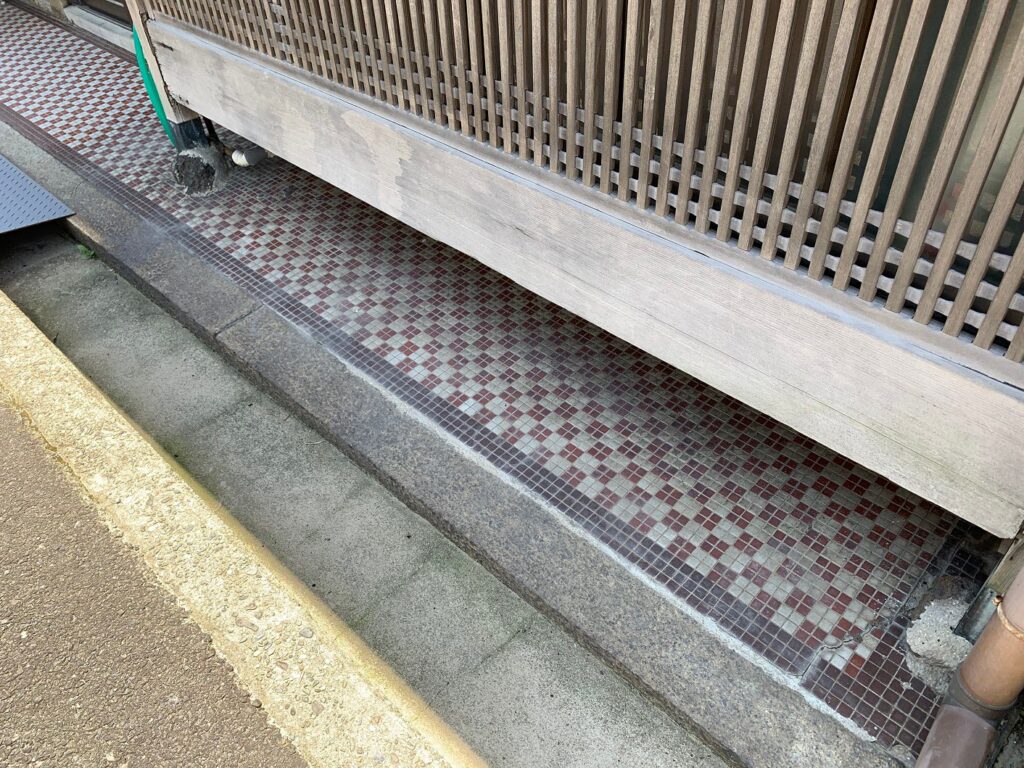

市松模様のタイルの床がアクセントのお家。昭和30年代の地図では旅館でしたが、おそらく転業組と思われ。

匠の技術を残す格子が残っていました。

市松模様のタイルの建物の横には、こんなタバコ屋もありました。タバコ屋ならではというか、タイル張りの装飾が遊郭抜きで目を引きました。

こちらは「高田たばこ店」という赤線時代からのお店で、画像が途切れていますが向かって右側はスタンドバーでした。

これらの建物も、2019年にもう一度訪ねてみると跡形もなくなっていました。

ある意味でギリギリセーフで写真に収めることができました。

この写真の右側の家も、昭和30年代の地図には旅館となっていましたが、名前が赤線時代のお店と同じ。おそらくビンゴでしょう。

上述のとおり、初訪問の2018年でもさほど建物は残っていなかったのですが、このような小路に入ると遊女のネズミ鳴きが耳元で聞こえてきそうな雰囲気がありました。

洲本だからしばらくは残っているかな!?と安心していた2025年、再度訪問してみると。

大通りで残存していた建物は、床が市松模様なこれだけでした。

奥の狭い路地には、住宅地図では旅館とされた建物が残っているのですが、洲本は観光都市なのでそこら中に旅館が点在していたため、戦後、というか売防法施行後の地図では判別は難しいです。

まだあった!?淡路島の遊里

遊郭は確かに洲本だけだったものの、他に「そういうところ」はなかったのか。

そんなはずはあるまい…

私の中で引っかかっていました。

特に南淡の港町の福良や、北淡の津名や岩屋、東浦あたりにはなかったのだろうか?いや、あったはずなんだけどな…。

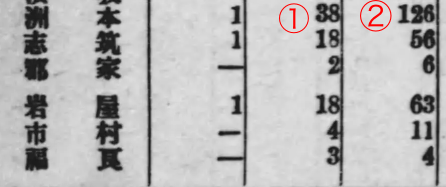

洲本編を片付けてもどこか消化不良ですが、『兵庫県統計書』の中に、島内各郡の芸妓数のデータを見つけました。

福良や市など、聞いたことがある町の名前が。

市とは現在の南あわじ市の中心部あたりで、私も「島流し」時代の生活圏だったところです。

ここに花街があって芸妓がいたなんて、ほのかに信じられない。あったとしても、市のどこに?

他にも、明治後期の統計書を紐解くと

| 芸妓置屋(軒) | 芸妓(人) | |

| 志筑 | 11 | 22 |

| 郡家 | 1 | 1 |

| 岩屋 | 9 | 22 |

| 由良 | 6 | 8 |

| 市 | 8 | 7 |

| 福良 | 6 | 10 |

| 洲本 | 15 | 37 |

やっぱりあった!

岩屋あたりにはなかったわけないだろう…とは思ってたけれども、やっぱしあったんやなと。

市や福良など、島内各地にあったという、幻の花街…。そこでこっそりXXXなことをやってたとは限らないですが、当時の情勢を鑑みるとなんとも言えません。

淡路島の謎、掘ってみるとまだまだ何か出てきそうです。

-1-160x90.jpg)

コメント