マネキンガール

今でいうモデルです。しかし、ただのモデルではありません。

デパートやブティックにあるマネキン。当然今は人形を使っています。ところが、昔は生身の人間を使っていました。

こんな感じです。

これはマネキンガールの面接会場なのですが、作家の久米正雄(右端)が試験官をしています。

スヰートガール

今で言う企業のキャンペーンガールです。

昭和初期に発展したものの一つに、広告宣伝があります。

それまでの広告宣伝は、新聞でデカデカと自己アピールするのが常でしたが、昭和に入ると「店頭販売」が盛んになりました。

森永製菓はそれに女性を採用。「スヰートガール」と名付けて全国のデパートなどでキャンペーンを行いました。

採用条件は

”高等女学校卒以上の18〜20歳の健康な女性”

”近代的な感覚を有すること”

など全部で31カ条、モデル募集並みの厳しさです。それにもかかわらず昭和7年(1932)の第1回募集には600名の応募があり、第1期のスイートガール5名が誕生しました。

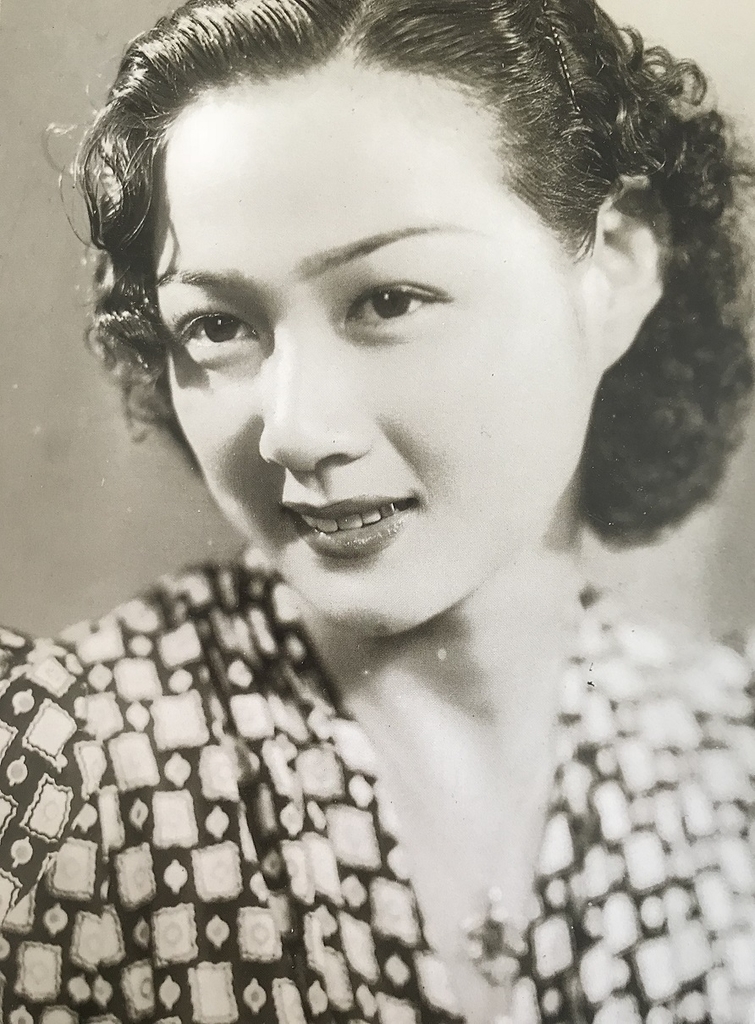

この「スヰートガール」第一期生の中には、のちに女優になった人もいました。

惜しくも若くして亡くなった桑野通子(1915-1945)もその一人ですが、

スヰートガール時代の写真が残っています。写真右端が彼女ですが、まだ田舎娘風の(っても彼女は江戸っ子ですが)あどけない顔ですね。

レビューガール

劇あり踊りあり歌ありの、フランス生まれの舞台を「レビュー」と言います。日本で最初に取り入れたのは宝塚歌劇団。タカラヅカは今でも日本レビューを牽引している先頭集団ですが、「レビューガール」とくれば宝塚や松竹のような歌劇団の女性じゃないかと想像できます。

私もそう想像したのですが、どうやら違うよう。レビューに出演することはするのですが、主役ではないその他大勢の人のこと。「通行人A」という感じですかね。それでも番付の上位に来るのだから、端役でいいから華やかな芸能界にいたい、という乙女心なのでしょうか。

他にも、大部屋女優のことを「ワンサガール」と呼んでいたそうです。人が「わんさか」いるから「ワンサ」…なんちゅー単調な名付け方や。

ヅカガール

「ヅカ」とは、宝塚歌劇団用語で「宝塚」という意味になります。「ヅカファン」になると宝塚ファンのこと。これで察しがつくように、「ヅカガール」はタカラジェンヌのこと。

タカラジェンヌって、昔からタカラジェンヌじゃないの?確かにタカラジェンヌという名称自体は、研究者によると昭和12年(1937)の雑誌にすでに登場し、言葉の生みの親もわかっています。

タカラジェンヌの名が世間一般に浸透したのは、1970年代の「ベルばらブーム」からだそうで、それまでは「ヅカガール」が一般的でした。

宝塚市生まれ、かつ宝塚の熱狂的ファンに手塚治虫がいますが、たぶん1980年代のエッセイで「ヅカガール」を使っていました。今でも古参のファンは「ヅカガール」と言う人がいるのだとか。

しかし、創始者の小林一三は「タカラジェンヌ」推しで、「ヅカガール」の呼び名をあまり気に入らなかったという話が残っています。

お次は「スポーツ系女子」の元祖、「スポーツガール」たち!

コメント