昭和初期とはどんな時代か。これは政治・経済・文化…人によって切り口が変化します。それが歴史の多様性というもので、見方は一つではありません。

その中でも、社会史・女性史という点という観点から見ると、女性の社会進出が急激に広まった時代という見方があります。

女性は家庭に入り家事をやっていれば良い…そんな古い価値観にヒビが入り始めたのは1920年代、大正末期のこと。

本格的な社会進出が始まったのは昭和初期の5~6年頃ですが、その間接的な証拠に、女性の社会進出をもじった新語が、この時代に雨後の竹の子の如く出現しました。

1930年前後の流行語辞典を見てみると、「○○ガール」という言葉が山ほどあらわれます。1920年代の辞書には全くなく、明らかにこの時代に生まれた言葉ということを物語っています。

大手を振って社会に出る女性たちを世間は、「尖端ガール」と呼んでいました。

「尖端ガール」って何やねんと解釈はなかなか難しいですが、要は「流行にのったファッショナブルでナウい女性」ということ。え?「ナウい」って何?ならば「トレンディーな女性」のことや…って余計わからなくなってきた?

まあ、どんなものかは後でわかることでしょう。

ところで、こういうものがあります。

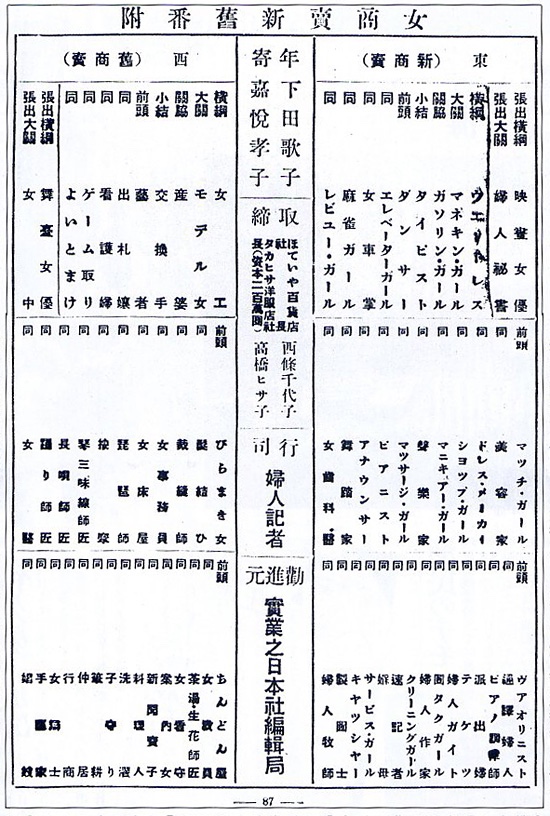

『実業の日本』昭和6年新年号掲載「女商売新旧番付」という、明治(左)と昭和(右)の女性職業の新旧を番付風に描いたものです。

「旧職業」と書かれた西側には、「女工」「芸者」「女中」など古びた単語が並びますが、いちいち説明しなくともどんな仕事内容か、一般常識で理解できます。「びらまき女」でさえ、すぐイメージがつくでしょ。

それに対し、昭和の新職業は、「アナウンサー」やら「ピアニスト」などはさておき、ガールばかりで何かよくわからないのが多いですね。

しかし、今に通じる職業がこの時代に数々出てきます。

一例が、二段目にある「美容家」。これは現在の美容師。

古い方に「髪結い」とありますが、かつてはそう呼ばれた賤業でした。

ところが、女性のファッションスタイルが多様化したこの時代、「最尖端」な職業として注目され始めました。美容家と書かれているのは、まだ美容師という言葉が定着していなかったということです。

ちなみに、これから「○○ガール」が山ほど出てきます。が、これはフィクションではありません、ほぼ史実です。

尖端ガールはどんなものがあったのか。これから見ていきましょう。

モダンガールー昭和モダンの象徴

これは歴史に疎くても、一度は聞いたことがあると思います。

関東大震災の衝撃冷めやまぬ大正末頃の東京銀座、一部の女性たちが、当時「尖端」だった洋服をまとい街を歩きはじめました。実は「尖端」とは「モダンな」というニュアンス。「尖端ガール」は大なり小なり「モダンガール」という意味に通じるのです。

当時、洋服といえば子供服に限られ、大人は着物が当然の時代でした。洋服で町中を歩くのは、今で言えばコスプレ感覚。

モダンガールが「尖端」なところは、服装だけではありません。髪の毛をばっさり切り、今でいうセミロング〜ショートボブくらいの短さにしたのです。

「断髪」と当時呼んだのですが、これは女性の髪は長いというのが普遍の真理だった日本の女性史・美容史の革命でした。

モダンガール=洋装というイメージがありますが、和服のモダンガールも存在していました。といっても、街角では洋服でおめかししても、家では着物だったという女性が大多数だったそうです。

では、「和服姿のモダンガール」ってなんじゃ!?と問われれば簡単。髪の毛を断髪(ショートカット)、または結ったり束ねていなければすなわちモダンガールなのです。つまり、モダンガールか否かの基準はファッションではなく、髪型だったと。

髪の毛が短いと、髪型をキープするのに手間暇お金がかかります。よっておしゃれのためのプロが必要となる。そこで生まれたのが美容師や、後に触れる「マニキュアガール」という流れです。

そこにお金をかけられるということは、それだけ豊かになったというあらわれです。

のちに「モダンボーイ」も出現し、総称で「モガモボ」と略されて呼ばれるようになります。

モボとモガ、どっちが先だったのか?

という素朴な疑問がありますが、これは明らかにモガが先。モボはモガから生まれた子どもです。これについては百聞は一見にしかず。「モガ」というものはどんなものか、写真でどうぞ。

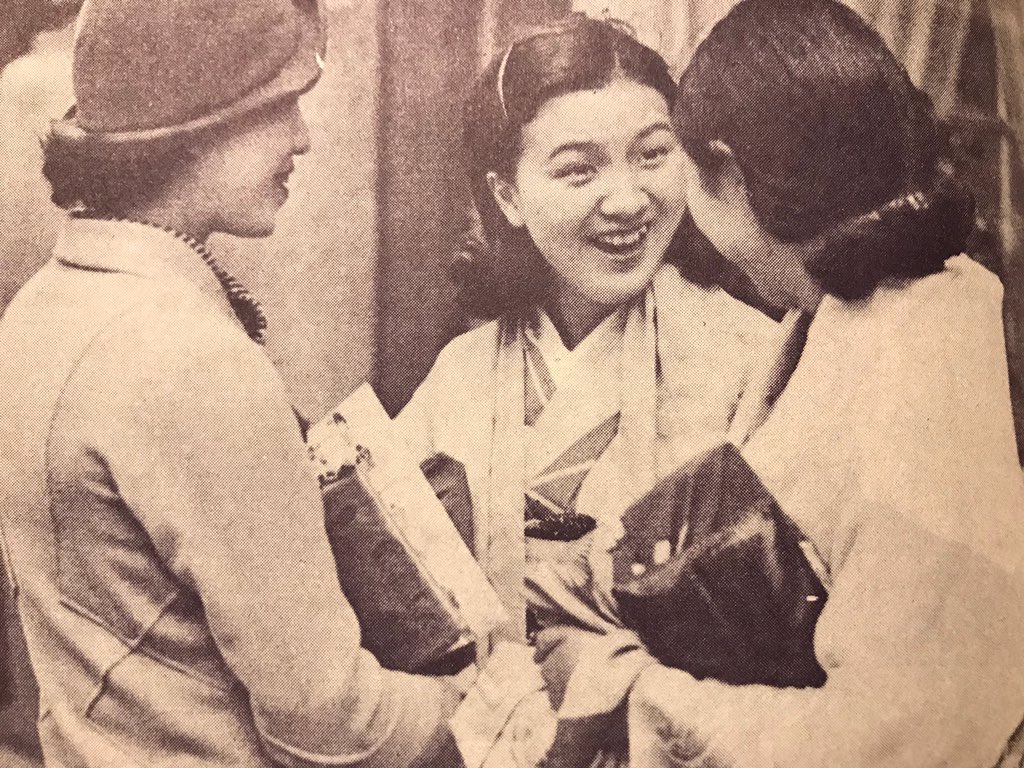

木村伊兵衛(1901-1974)撮影と言われる代表的なモガの写真。

市電に乗ろうとする東京のモガ。1932年。

注目すべきは両端の洋服の女性ではなく、真ん中の笑顔の女性。

笑顔がすごく素敵なのでお気に入りの1枚です。

洋服を着ていませんが、モガの基準は「髪型」なので彼女は和服を着たモガ。というか、3人全員モガ。

モガ=東京=銀座というイメージですが、当然ながら東京以外にも。

昭和5年(1930)前後、大阪道頓堀の戎橋を歩くモガ。

こちらは名古屋の繁華街を歩くモガ。

と思われる写真。京都の新京極通です。着物、袴、洋服のモガなどこの当時ならではの和洋いろいろな服装が見られます。-1024x732.jpg)

ある意味いちばん洋装とモガが似合わなそうな京都にもモガは現れていました。

やはり古都にモガが珍しかったのか、右手前の女性が振り返っているのが面白い。

昭和12年(1937)の盧溝橋事件以来、戦争の影で社会に暗い空気が漂い始めますが、それでもモガはゆく。

盧溝橋事件が起こった頃でしょうか、昭和12年(1937)に同じく大阪で千人針を縫うモガ。

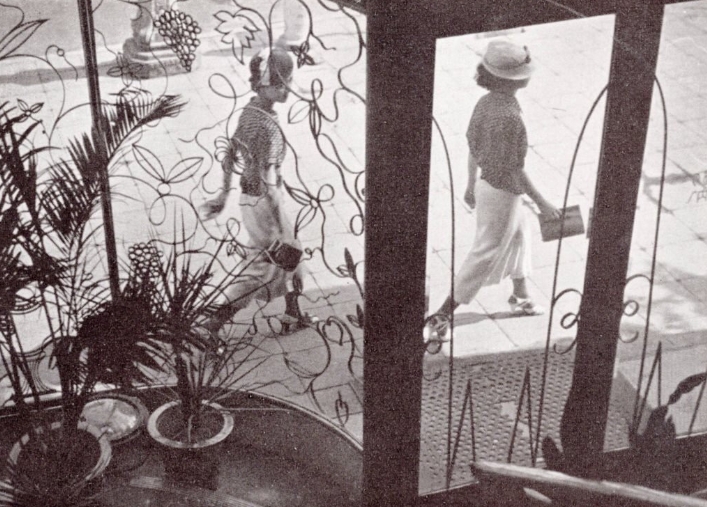

昭和13年(1937)、東京銀座の喫茶店、「コロンバン」の窓から見えたモガ。

世間では支那事変(日中戦争)が泥沼化し、「非常時」という言葉が聞こえてくる頃ですが、それでもモガは歩いていました。

それから3年後の昭和15年(1940)になると、国民生活にも余裕がなくなり、特に食生活に影響が出て来た頃でした。しかし、それでもモガは不滅。

こういう写真を見ると、いつも思うことがあります。写真に写る彼女らは、あの戦争を生き抜いたのだろうかと。

モダンガール旋風は、内地(日本)を越えて外地へも広まりました。

戦前の朝鮮鉄道には、京城(ソウル)~釜山間に「あかつき」という快速急行が走っていました。どちらかの駅でしょうか、見送りの女性も見送られる方もモダンガールです。

なお、ホームに立つ右側女性は、朝鮮の伝説の舞踊家で戦後北朝鮮で行方不明になった、崔承喜(1911-1969?)とのこと。

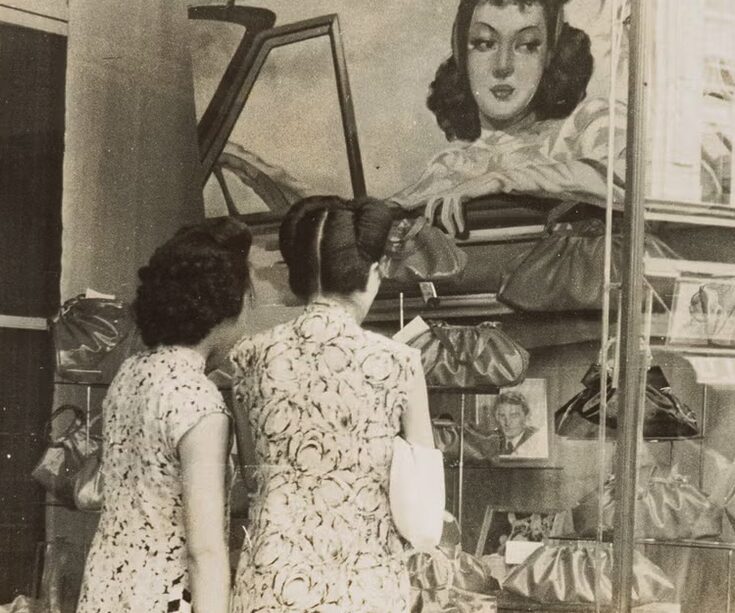

こちらは日本統治時代の台湾台北。

台湾のモガは内地と違った事情がありました。まずは洋装が当たり前だったこと、そして上海の「チャイナドレスブーム」の影響を受けていたこともあり、台湾のモガはチャイナドレスでした。

お次は女性の社会進出から生まれた「職業系ガール」たち!

コメント