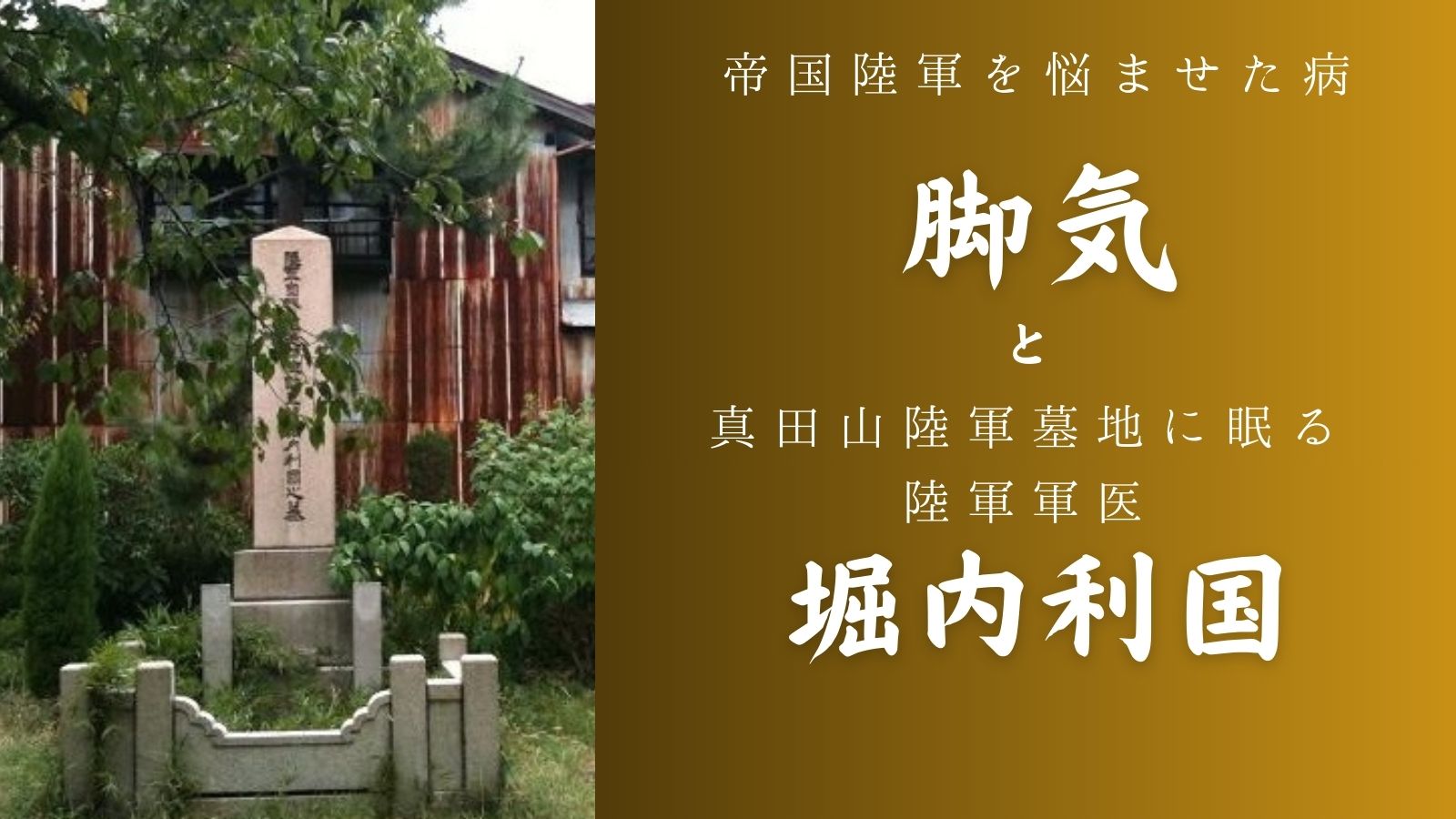

大阪市の真田山には、日本最大規模の旧陸軍墓地『真田山陸軍墓地』があります。

明治から昭和初期までの戦没者の墓地で、戦前は陸軍が管理していました。『真田山陸軍墓地』については、下の記事をどうぞ。

墓標の「戦病死」に隠された脚気

陸軍墓地の一角に、明治廿七年 or 明治廿八年という文字が目立つ墓標の数々があります。

明治27年に28年は、西暦に直すと1894年に1895年。つまり日清戦争のこと。

墓標をよく見ると、ある文字が多く刻まれていることがわかります。確かに戦争で戦った兵隊の墓につき「戦死」もいるのですが、非常に目立つのが、「戦病死」という三文字。

戦病死とは、実際に敵に弾に当たって亡くなったのではなく、現地で病気に罹って亡くなったということ。

当時はもちろん抗生物質などなく、戦場の病院の衛生状態も良かったわけではない。さらに赤痢などの伝染病が蔓延していたので、戦死より戦病死の方が多かったのが現実でした。これは日本だけではなく、世界全部で言えること。

こんなデータがあります。

■日清戦争における陸軍兵士死亡者数

戦死:1,417人

変死・死因不明:177名

戦病死:11,894人

(陸軍参謀本部の統計より)

何ということでしょう!

実際に弾に当たった人なんかごく少数、「戦死者」の9割以上が「病死」やん。というか、実際に戦って亡くなった人はたった1417人かい。

何故そんなに「戦病死」が多かったのか。

もちろん、コレラや赤痢、腸チフスなどの伝染病もあるのですが、いちばんの原因が脚気。

上の日清戦争時の「戦病死者数」をもう少し細かく見てみると、以下の通り。

■日清戦争の戦病者・戦病死者疾患の順位(※戦後の台湾での戦いも含む)

①入院患者数

1位:脚気 30,125名(26.1%)

2位:赤痢 11,164名(9.6%)

3位:マラリア 10,511名(9.1%)

4位:コレラ 8,481名(7.3%)

②死亡患者数

1位:コレラ 5,709名

2位:脚気 3,944名

3位:赤痢 1,944名

4位:急性胃腸カタル(急性胃炎・腸炎の古い呼び名)1,703名

(出典:山下政三『明治期における脚気の歴史』東京大学出版会 1894.6.6-1895.12.31までのデータ)

明治陸軍を悩ませたもの、それは一に脚気、二に脚気。三四も脚気、五も脚気。

読みは「かっけ」。誰や、「あしげ」って読んだのは。

陸海軍の脚気との闘い

脚気は、端的に言ってしまえばビタミンB1欠乏症です。

が、当時は原因はもちろんビタミンB1はおろかビタミンという存在すら知られておらず、謎の病気として結核・梅毒に次ぐ「日本三大国民病」と呼ばれていました。

脚気は江戸時代から存在し、白米を食べすぎると罹ることは経験則でわかっていました。よって、麦を中心とした食事療法が有効だということは漢方の世界では常識でした。

当時の脚気予防かつ治療薬が「そば」。関東、特に東京でそばが食べられるのも、一説には脚気予防として食べられたのが定着したものと言われています。実際、未精白のそば(いわゆる十割そば)にはビタミンB1が豊富なので、食べると一発で快方に向かうそうな。

今ならラーメンもB1が豊富なのでOK1。

しかし、別名を「江戸患い」と言われていた通り、江戸以外では一部の裕福な人たち以外あまり目立つ病気でもありませんでした。

「大」がつく社会問題となったのは、明治以降の徴兵制からでした。

当時の一般庶民の主食は麦飯、それが軍隊では白い飯食いたい放題。陸軍も「血税」などという徴兵のイメージを和らげるため、

軍に入れば銀シャリがたらふく食えるぞヒャッハー!!

というのをキャッチコピーにしていました。

その結果、入営したら約束通り銀シャリをたらふく食わせないといけない→ご飯を「おかず」にして栄養が偏る→脚気患者が続出するハメに。

白米をあまり口に出来なかった当時の脚気は「贅沢病」でしたが、贅沢病なんて暢気に構えてられない事情もあります。脚気は死亡率10~20%とヘタなガンより高い。放置したら100%死あるのみ。これでは戦争になっても戦場に行くまでに「戦闘不能」になり役に立ちません。

「明治十年鹿児島県賊徒征討」、つまり西南の役のことですが、その時に出征した兵士も脚気で亡くなったと墓標に刻まれています。

このように病名まで書かれている、ちょっと珍しい墓標ですが、出征して「白飯食いすぎ」で病死しましたってこんなの浮かばれるのかよと。

この脚気対策、最初は陸海軍共に頭を悩ませていました。

陸軍はドイツ式なので、「病気の原因はすべて細菌のしわざである」というドイツ式に従い衛生改善にシフトしたものの、患者数は増える一方。

対して万事イギリス式の海軍は、臨床経験や統計データを重んじるイギリス医学に基づいて調査すると、

・患者は和食中心の兵や下士官に多く、洋食中心の士官には患者が少ない

・そもそもイギリス海軍には脚気患者がほとんどいない

という傾向があらわれることを発見。これは食事に原因ありと踏んだ海軍は、当時最先端科学だった栄養学と統計学を採用しました。

試しに、ある軍艦に長期航海をさせ逃げられない状態にした上で、乗員全員の食事を洋食(パン食)中心に変えると、あれだけ多かった脚気患者がゼロに。海軍の予測は当たりでした。

しかし、万事が万事ドイツ式医学の陸軍は、「細菌の仕業に違いない」「伝染病に違いない」という考えに凝り固っていました。

また、経験則から「麦飯にしたら患者が激減する」は頭ではわかっていたものの、「銀シャリ食い放題」をキャッチコピーにしている以上、やめるわけにもいかない。

あまりの脚気患者の多さに、陸軍トップは一度麦飯にチェンジせよという命令を出したものの、士気にかかわると現場から反対論が出て中止。

陸軍vs海軍の「脚気戦争」は、日露戦争で決着がつきました。

脚気患者数の陸海軍比較@日露戦争は、以下の通り。

陸軍:約25万人 内死者約3万人

海軍:87人 内死者ゼロ

この痛い経験で脚気の犯人がおぼろげに判明。海軍の食事改革を断行した 高木兼寛海軍軍医は男爵の爵位を得ます。

敢えて陸軍を弁護すると、脚気=細菌説は当時の医学界の常識でした。陸軍軍医でもあった文豪森鴎外も、細菌説の熱烈な支持者でした。

「いや、違うぞ」と観点を変えた高木兼寛の見方が、当時の常識に照らせばとんだ非常識でした。ビタミンすら発見されていなかった当時の栄養学なんて、雲をつかむオカルト扱いでしたから。

高木説が当たりということが科学的に証明されたのは、1910年に鈴木梅太郎がビタミンB1を発見、それが脚気を予防する効果があるとわかってからです。

ある意味日本海海戦以上の成果を上げた海軍でしたが、ここで慢心。

ここから脚気患者が増えていってしまいます。

それを憂慮したか、大正時代から昭和初期にかけて優秀な主計担当2に、科学として成立しつつあった管理栄養学を学ばせるべく、栄養専門学校に派遣しました。

そこで学ぶ内容は、今でこそ当たり前の常識になったカロリー計算など最先端のものでした。海軍は昭和一桁の、カロリー何それおいしいの?という時から学び、食事の改善・向上に活かしていました。

カレーに福神漬けを添えるメリットを科学的に説明せよ

当時の海軍経理学校のテキストやテスト問題が残っていますが、現役の管理栄養士に問題を見せると、約100年前に、それも軍隊が現代の栄養専門学校と同レベルの教育してたのかと驚いていました。

対する陸軍も日露戦争で懲りに懲りたか、軍隊内のメシを麦飯にチェンジ。それ以来脚気の大量発生はなくなりましたが、それでも腐れ縁だったか終戦までなくなることはなかったそうです。

次の章で書きますが、軍どころか日本に脚気が多かったのは米ではなく、「おかずが少なすぎた」ことにあるんですけどね。

その陸軍が太平洋戦争中、某製薬会社に脚気予防薬の開発を依頼しました。

終戦で依頼主の陸軍は消滅しますが、製薬会社はやり甲斐があると思ったか独自で研究を続け、昭和30年代にある薬(サプリメント)を開発します。

それが今のアリナミンA。

アリナミンAの「アリナミン」は、陸軍依頼の脚気予防薬開発中に見つけたビタミンB1誘導体のことで、それを凝縮したものだそう。

陸軍にまつわる薬といえば正露丸が有名ですが、アリナミンAも隠れた陸軍との接点がある薬だったのです。

民間の脚気ー多かった乳児脚気

脚気に苦しんでいたのは軍隊だけではありませんでした。

民間でも、脚気に苦しんでいた人が多かったのです。

昔の人の白米の摂取量は、現代人とは0一つ違うくらいの違いがありました。行政の貧困層への最低米摂取量はどんぶり3杯分。これ1日ではなく1食につきです。

どんなけ食うねん!と現代人ならドン引きですが、当時は肉体労働者の方が多かったので、それくらい食わないと「(肉体労働なんて)やってられない」と思います。特に港湾労働は、1日働いたら2日動けなくなるというくらい過酷ですから。

しかし、メシは食うけどおかずがない。

1970年代(昭和40年代後半〜50年代前半)でも、けっこうな大手の会社寮の社食でもご飯に納豆とたくあんだけ(なおご飯はおかわり自由)がデフォルトだったそうなので、戦前は「ご飯にウスターソースをかけただけ」が「ご馳走」として百貨店食堂のメニューにあった状態でした。

当然、腹を満たすためにご飯にがっつく。そりゃ栄養が偏って脚気になりますわな。

内務省衛生局、現在の厚生労働省の戦前版、の年報を見てみると、脚気の原因がビタミンB1不足だと判明して以降も、脚気による死者がコンスタントに1万人超えをマークしていました。年によっては四捨五入したら2万人になることも。

統計書には年齢別の死者も掲載されているので、どの年齢に脚気による死亡が多いかすぐにわかるのですが、0〜3歳の乳幼児の死亡がほとんど。大人は意外に少ない。

これは何故か。

赤ちゃんは母乳から栄養を摂るのは説明不要ですが、母親がビタミンB1欠乏症だったら母乳内のB1の含有量が少なくなり、結果赤ちゃんが脚気になり突発性心不全で死亡してしまうのです。

乳児脚気、現在では「チアミン欠乏症」と呼ばれていますが、栄養学が進展し飽食と言われる先進国ではほとんど起こりません。

が、食糧事情が厳しい国では現在でもふつうに起こっており、アフリカなどで乳児死亡率が高いのはこれが主原因だそうです。

コメント