阪和線の鳳駅から南へ徒歩10分ほどの位置に、「アリオ鳳」というショッピングモールがあります。

筆者はしばらく行っていないので、現状はどうなっているかわかりませんが、巨大ショッピングモールということで周囲の買い物客のハブとして栄えてるのかなと。

そして周囲にはマンションも建ち並ぶニュータウンの様相を呈していますが、かつてここに、「帝國車輌工業」(以下帝国車輌)という巨大な鉄道車両工場があったという記憶を持つ人は、だんだんと少なくなってきました。

今回は、そんな鳳にあった巨大工場と、その主だった鉄道会社のお話。

帝国車輌工業の前身、梅鉢鉄工所

帝国車輌の前身は、「梅鉢鉄工所」という町工場でした。

慶応二年(1866)大阪の堂島に生まれた梅鉢安太郎という人物によって明治22年(1889)に設立され、先祖代々農具の鍛冶職人だった梅鉢家は、安太郎によって鉄道用品製造に転身。

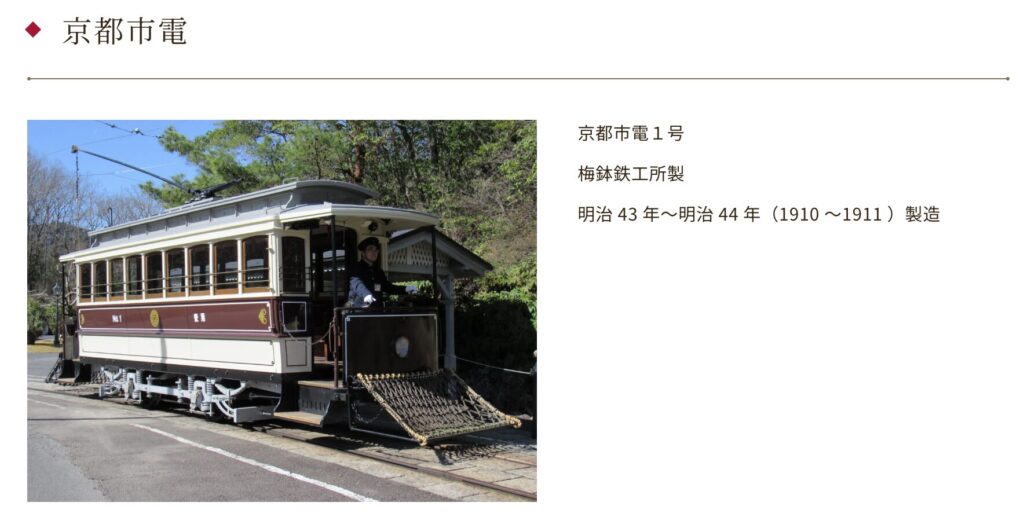

発展の機会を得たのは、明治39年(1906)に京都電気鉄道会社の車輌を作り始めたことでした。

その車両、実は明治村で動態保存されており、ある意味現役です。

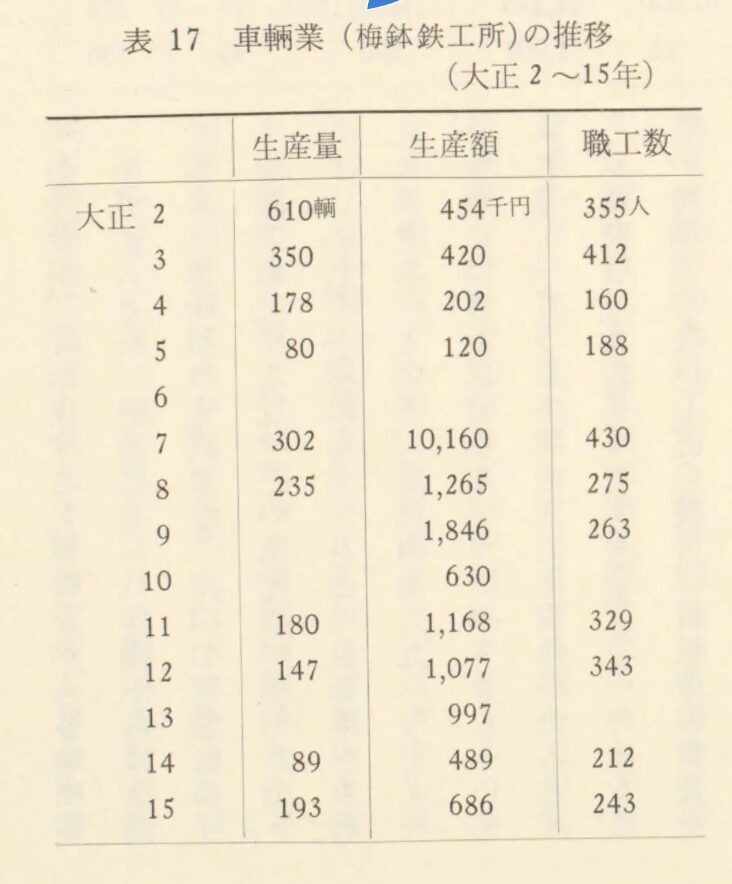

梅鉢鉄工所が飛躍したのは大正時代に入ってきてからで、東京や大阪などの市電車両の製作受注を受けてからである。

…と『帝国車輌70年略史』にありますが、『堺市史』にある梅鉢鉄工所の推移によると、

大正はじめに従業員の数が激減しています。この原因は何やろ?

しかし、梅鉢鉄工所が躍進するきっかけは電車ではなく、気動車。大正昭和初期はディーゼルカーではなく、ガソリンカーです。

梅鉢鉄工所は鉄道会社としては中小企業の部類だったものの、ガソリンカーの開発・製造の先駆者の一つとなり、大手がそれに追随する形となりました。

昭和5年(1930)のガソリンカーの客先向けパンフには、

近ごろガソリンカーが注目されてきたけど、弊社はその前から開発・製造実績ありまっせ!

と胸を張って(?)説明されています。

しかし、大正末期から真綿で首を絞めるような不景気に昭和4年(1929)の「ブラックマンデー」の昭和恐慌が追い打ちをかけ、梅鉢鉄工所も経営危機を迎えました。

しかし、そんな会社に「救い主」がやってきます。しかも2つ。

の停車時に颯爽と降り立つ女性車掌-869x1024.jpg)

一つはバス。

同時期、公共交通機関としてののバスの需要が急激に高まり、米国ゼネラルモーターズが大阪に進出すると同時にバスの生産契約を勝ち取り、バスの生産も開始します。最盛期には年間300台以上の実績を作りました。梅鉢鉄工所は、バスの製造会社にもなったのです。

もう一つは、海の向こうで起こった満州事変。

これにより満鉄や、それに接する朝鮮総督府鉄道からの客車・貨車の注文が殺到し、工場のキャパシティを超えて大連で委託生産するまでに至りました。

株式会社化と鳳への移転。そして「帝国車輌工業」へ

日本史最凶の不景気もなんとか乗り越えた梅鉢鉄工所、昭和10年(1935)以降に大変身を遂げます。

昭和11年(1936)、梅鉢鉄工所は資本金150万円の株式会社化され、「梅鉢車輌株式会社」として再出発します。これは業績好調で幅広く資金を募りたい理由もありましたが、個人経営だと銀行の融資も限界で、特に昭和恐慌で痛い目に遭ったこともあったと、『略史』に記されています。

そして昭和14年(1939)、梅鉢車輌は京成電鉄の資本参加を受け、京成電鉄の社長が社長に就任、梅鉢家は経営から手を引くことになりました。

そして何より、梅鉢車輌には大きな問題を抱えていました。敷地が手狭になってきたのです。

梅鉢鉄工所は現在の南海高野線浅香山駅の北西部、阪堺線の高須神社電停北部の敷地を占めていました。

ここは堺市旧市街とも接触する区域であり、工場の騒音などの公害もあったのでしょう、移転の話が持ち上がりました。

京成が資本参加した1939年、鳳での新工場建設が開始され、翌年に本格稼働が始まりました。

そして昭和16年(1941)、社名を『帝国車輌』と改めます。ここでようやく「帝国車輌」の名前が世に出てくるのです。

しかし、世は戦争の流れには逆らえず、戦争の激化とともに鉄道車両なんて作っている余裕もなく、兵器の部品製造をせざるを得なくなりました。

また、ブルドーザーやトレーラーなどの重機開発・製造も海軍から委託されたものの、設計図なんてなく見本は米軍から鹵獲したものの写真のみ。

んなもんどないして作ればええねん💢

中身の部品わからんやんけ!

となりながらも、なんとか試作品くらいは造り上げたそうです。

なお、海軍は同じ物を小松製作所という会社にも委託。こちらも試行錯誤の上、なんとかプロトタイプの国産ブルドーザーを造り上げたそうです1。それが今や世界の重機メーカー、コマツ(対外的にはコマツだが、正式名称は現在でも小松製作所)です。

昭和20年(1945)の堺空襲では堺市街が被害を受けますが、鳳に移転していた工場の被害はほとんどなかったそうです。

が、召集などで工員の半分以上が兵隊に取られ、従業員の出勤率も50%を割って事実上の開店休業状態だったと『略史』は記しています。

戦後の隆盛

建物は残ったものの、中身はボロボロの状態で迎えた帝国車輌の戦後。

「国民敗戦で茫然自失となったが、車輌メーカーはそんなことは許されなかった」

と『略史』にも書かれているように、日本の復興のために車両を作らなければなりません。

そして、混乱が落ち着くと共に、国鉄始め各鉄道会社からの受注も増えていきました。

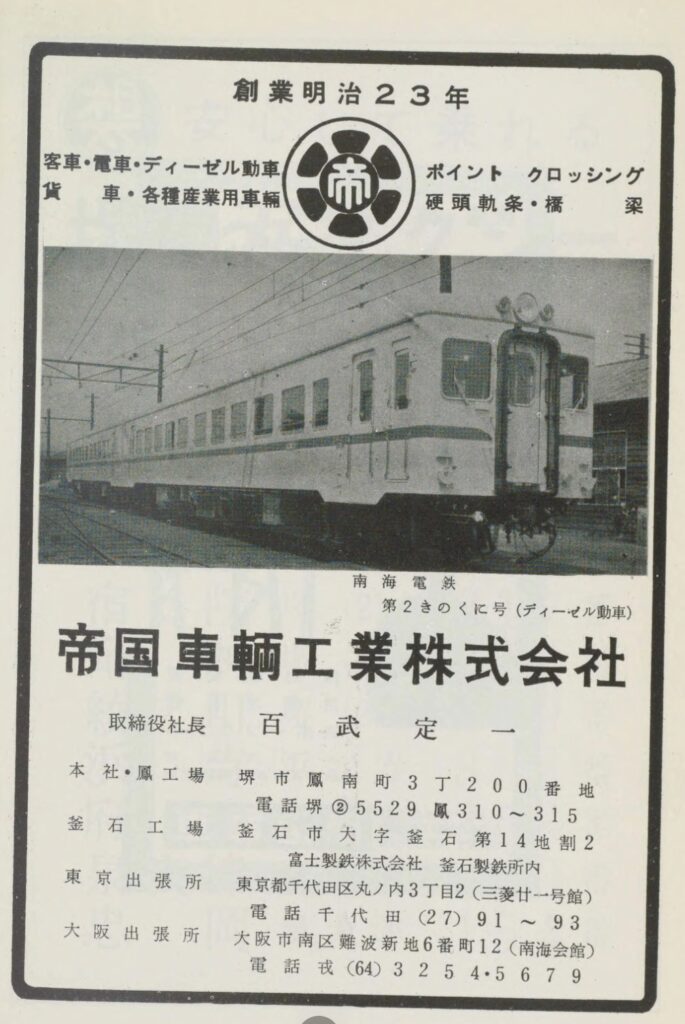

帝国車両が得意としていたのは、戦前のガソリンカーからのノウハウがあった気動車系列でした。無煙かによるディーゼルカーの需要が高まり、国鉄からの受注が殺到。

みんな大好きキハ20などの一般型気動車のひな形のような車両も、ここ帝国車両が担っていました。

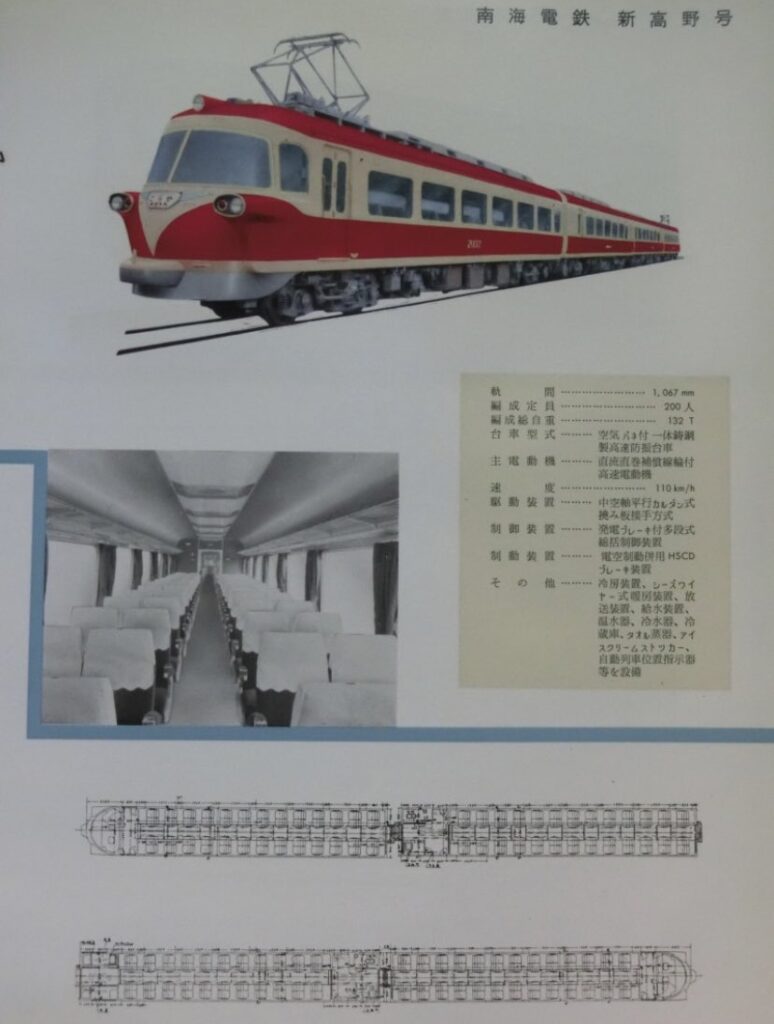

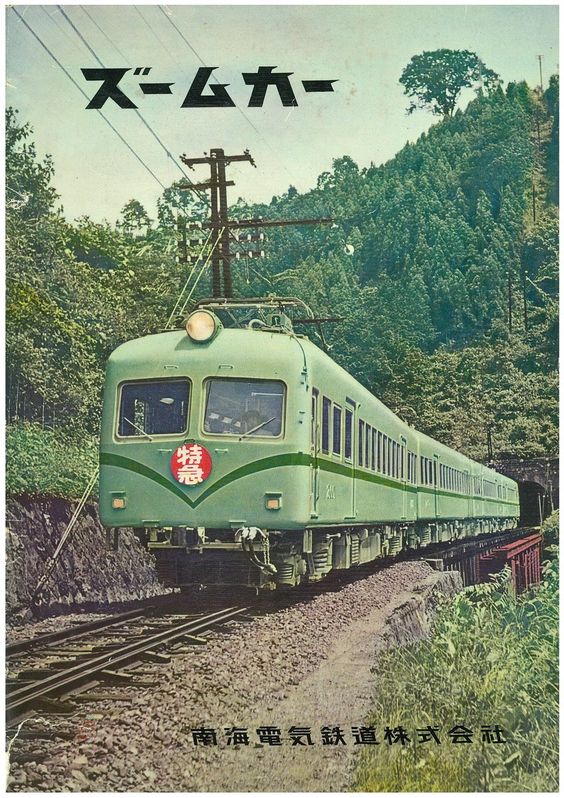

地元南海電車の車両も中心的に請け負い、当時としては豪華すぎて1編成しか作れなかった「こうや号」20000系、「ズームカー」こと21000系も製造しています。

南海、いや鉄道車両界の名車中の名車の「こうや号」なのに、設計や製造裏話的な秘話を帝国車輌側は何も残してくれておらず、後世の我々にはフラストレーションだけが残る結果に…と思ったら、技術的な話だけどありました(笑

意外なところでは、台湾の国鉄を2020年まで走っていたこの客車が、帝国車両製でした。

そして東急車輌へ吸収へ

電車から気動車、客車まで幅広い車輌を作り続け、経営は良好かと思われていた帝国車輌でした。が、この会社にはすさまじいアキレス腱を抱えていました。

それは、国鉄へ依存しすぎ体質。

帝国車輌の主要顧客は国鉄だったのですが、依存率が70%以上2と非常に高く、国鉄からの受注が減ると急に経営が傾き始めます。工場の操業率も昭和41年(1966)の87%に対し、翌年は67%とかなりダウン。

一点の依存的集中…これは明らかに経営ミス。

また、当時は車両製造会社が20社以上もあり競争過多という問題で合併による「業界再編」がクローズアップされていました。

純利益が2年で3分の13と急転直下の帝国車輌に、兼ねてから関西進出を画策していた横浜の東急車輌が救いの手を差し伸べ、昭和43年(1968)に東急車輌と合併します。

といっても、資本金比較で東急14億、帝国10億円4なので1対1の合併のはずだから社名は「東急帝国車輌」になるはずだったのに…当時の経済雑誌も「事実上の東急車輌による帝国車輌の吸収」と結論づけています5。

この裏には、当時の帝国車輌の社長中村卓が国鉄出身で、当時の磯崎叡国鉄副総裁と昵懇の仲だったことから国鉄も助け船を出したており、東急車輌側も

中村氏と磯崎氏は同じ釜のメシを食った仲間だから、そりゃ助けますよ

と、あっさりすぎるほど認めています。

こうして「帝国車輌」は79年の歴史に幕を閉じ、「東急車輌 大阪工場」として再出発となりました。

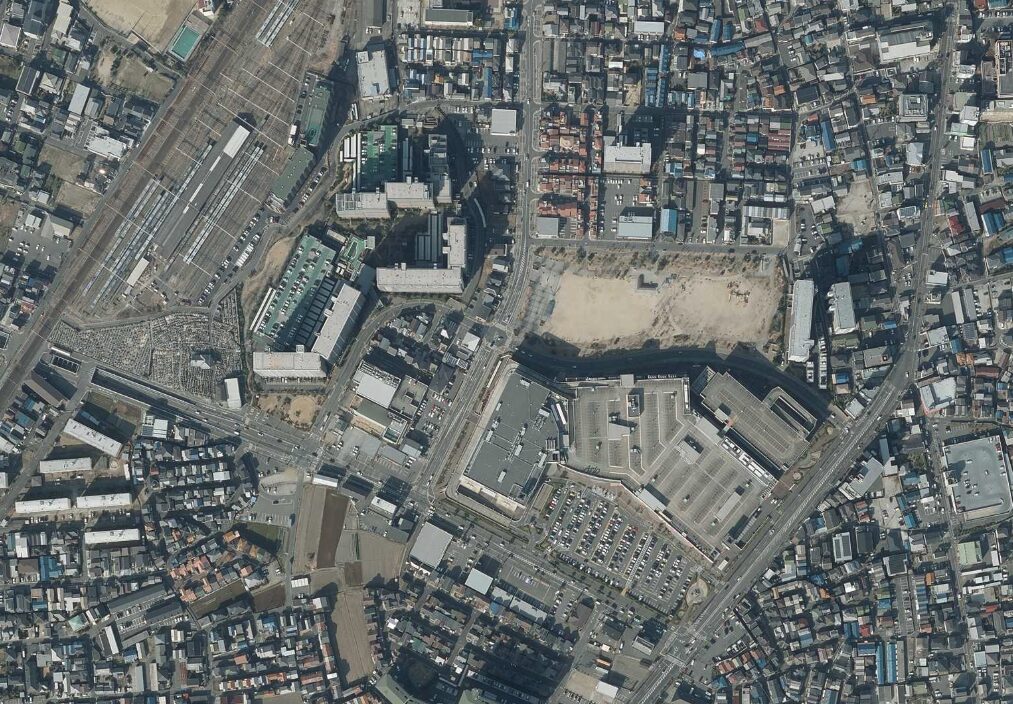

航空写真で見るその後の帝国車輌工業

ここで、帝国車輌の歴史を航空写真で見ていきましょう。

戦後すぐの帝国車輌。隣の鳳電車区と比較するとその大きさに驚かされます。ここってこんなに大きかったのかと。

昭和36年(1961)、帝国車輌としての最盛期あたりの姿。

帝国車輌が東急と合併して「東急車輌 大阪工場」となった後のもの。昭和30年代と比べて工場の社屋がいくつか減っており、空地が発生しています。が、次の写真を見ると建て替えのようですね。

驚いたのは、鳳の車庫の横にある墓地がないこと。古い墓も多いのでかなり古い時期からあると思っていました。

昭和54年(1979)の航空写真。緑や明茶色など国鉄貨物のコンテナなどが見えます。

当時、筆者は5歳。この頃から鳳の車庫へ電車を見に行っており、工場のコンテナも横目で見ていて記憶にもあるので、私が知っている帝国車輌の姿は、イコールこれとなります。

そこからしばらく同じ姿が続きますが…

平成16年(2004)、工場は閉鎖され社屋の取り壊しが始まっています。

その3年後の平成17年(2007)、アリオ鳳の建設が始まっています。

こちらが最新の姿。現在の形になっています。

帝国車輌工業のDNAを引く車両たち

南海電鉄 2200系

2025年3月、長い間の南海勤務が終了し引退した元南海高野線の「角ズーム」こと2200系。

最期はさようならヘッドマークをつけて最後の運行を送っていたが、この製造元は…

帝国車輌でも横浜の東急車輌でもなく、「大阪 東急車輌」の銘板が。

大阪の東急車輌は鳳のあそこ、かなり珍しい銘板持ちでもあるのです。

しかし、南海ですでに引退してしまった結果、見られるのは遠く千葉県銚子の銚子電鉄でのみになりました。

阪堺電軌モ501型

帝国車輌のマークが!

こちらは5両在籍しておりまだまだ現役。昭和30年代の60年選手ながら当時の最新技術を集めた車両だけにまだ引退する気配すらない。

現在の帝国車輌、東急車輌大阪工場はどんな姿になっているのでしょうか?

次のページでその現在の姿を❗❗

- 本格的なものは戦後。

- 1968年合併後の東急車輌社長の言葉。

- 1965年10月期7200万円→1967年同期2500万円。https://dl.ndl.go.jp/pid/1390618/1/26

- 『経済時代』1969年2月号

- 『月刊経済』1968年5月号

コメント

そういや、南海高野線狭山駅そばにも東急車輛の工場がありましたね。

ここの社長が島根県出身者で、集団就職で島根県出身者を優先的に採用したとか。そのうちの一人が我が親父です。