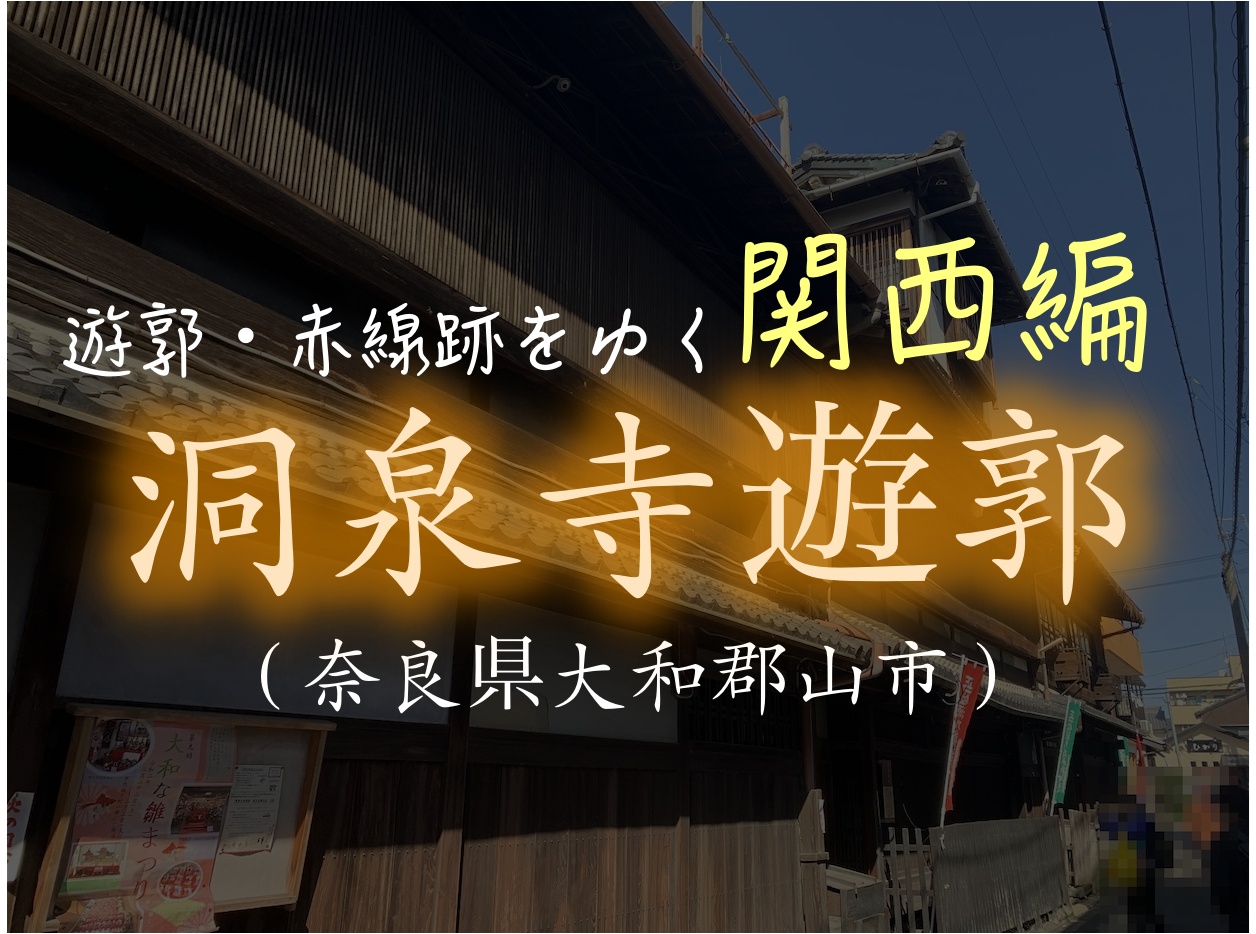

洞泉寺遊郭跡を歩く

かつて、国道108号線から洞泉寺町に入ると、洞泉寺遊郭の元妓楼が写真のようにお出迎えしてくれていました。

遊郭の入口に入ると、隣は交通量が多い道路なのに関わらずシ~ンと静かになり、流れてる空気すらも変わることを体感できました。

残念ながら、2020年以降に老朽化のために取り壊しとなり、これらの遊郭の抜け殻のような建物は残っていません。

左側に見える赤と緑の幟は源九郎稲荷神社のもの。道の奥に町名の由来となった洞泉寺がありますが、敷地を共有するかのように鎮座している神社です。

しかし、この稲荷神社は「日本三大稲荷」と呼ばれています。非常に小さな神社ですが格式は京都の伏見稲荷と同格。神社マニアがここを訪れ、近辺が遊郭だったことを知るパターンもあるそうです。

建物自体の迫力もさることながら、注目すべきはその装飾。この格子を見ただけでも、「これかなり金かけとるな」と思える格子の細やかさ、上に残っている灯が余計に趣を醸しだしていました。

遊郭入口から稲荷へと続く道の奥には、元妓楼がもう2軒残っています。

ここも、格子といい2階部分の丸い明かりといい、当時の雰囲気を色濃く残しております。まるで、夜になったら明かりがついて「営業」しそうなくらいに。

ここは現役の民家として使われており、会社のオフィスになっています。

こちらは取り壊しもなく引き続き残りますが、残っているのは外観だけで内部はすっかりリフォームされているとのことです。

違う道に入ると、この洞泉寺遊郭はまた違う顔を見せます。

とにかく道が狭い所に木造3階建ての建物、当時は道の両脇にこんな建物があったはずなので、その威圧感たるやすごかったことでしょう。

東京とか大阪とかの都会ならさておき、戦前の地方で3階建てなんて高層ビル同然だったので。

この写真の奥に見える木造3階建ての建物は…

今のiPhoneカメラの性能をもってしても収まりきれない横幅と縦幅、これはとんだ大妓楼。

ここは「旧川本邸」、主がいなくなり取り壊し確定だったところ、文化的価値ありと大和郡山市が買い取り、ン億円、確か3億か4億円かけ、10年の改修期間と不定期公開を経て、平成30年(2018)から「町屋物語館」として一般公開されました。

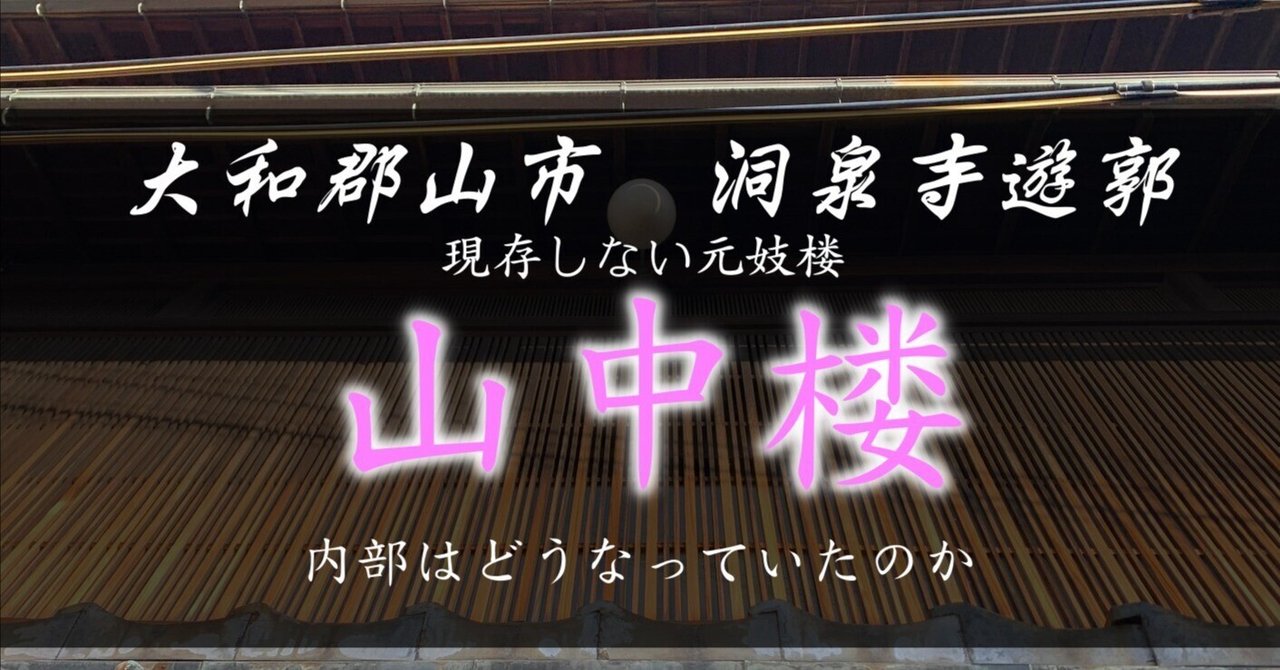

川本楼のお寺を隔てた隣に、山中楼という妓楼が建っていました。

画像は川本楼3階から見た山中楼の屋根ですが、「山中」の文字と屋号の「閉じ扇」が屋根にも顕示されていました。

残念ながら現存しませんが、2020年に取り壊し前の公開が2日限定で行われていました。

その時に見学した山中楼+おまけで見せてもらえた他妓楼の写真と解説を載せているので、洞泉寺遊郭の元妓楼がどうなっていたか、興味ある方は有料ですがご覧下さい。

おわりに

私も数々の遊郭・赤線跡をこの目で見てきましたが、洞泉寺の建物の美は最高クラスでした。

一つだけでも、よくぞここまで残っていてくれたと神に祈りたい気分ですが、それが4つも5つもとなると、日本でもそうそうお目にかかれるものではなかったです。

そんな数えるほどのものしかない妓楼が、間もなくその生涯を閉じようとしています。それは時代の流れ、致し方ない。私の意見はこうですが、だからこそせめて写真に残しておくべきであると。

私は2008年から何度か足を運んで写真に収め、こうして記録をブログに残しました。これで洞泉寺遊郭の「遺影」は、私がブログを消さない限り残ることでしょう。

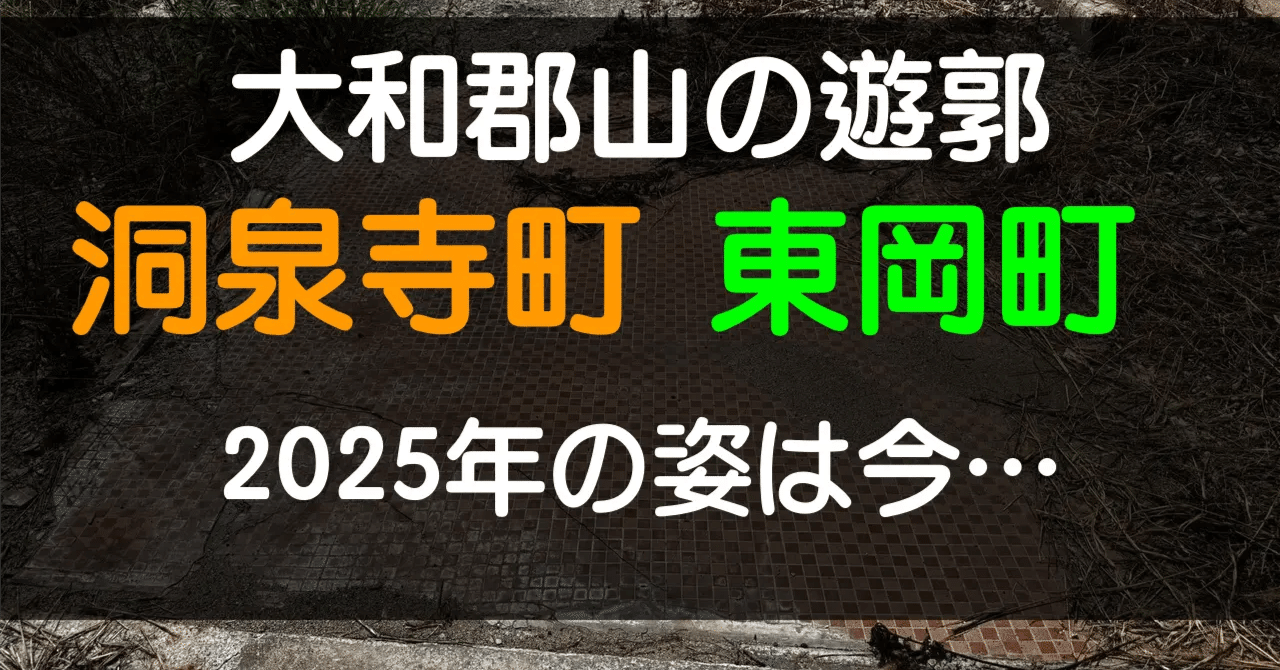

洞泉寺町と東岡町の遊郭跡、2025年現在の姿はnoteに書いてます!

コメント

[…] 洞泉寺遊郭 -奈良県- 洞泉寺遊郭跡に行ってきました①【奈良県大和郡山市】 消滅危機遊廓、大和郡山市の洞泉寺と東岡 洞泉寺遊廓〈又春廓〉(奈良県大和郡山市)-金魚の里に残る遊里の抜け殻 […]