江戸時代の乳守遊郭 廓の絶頂期と終わりの始まり

そして乳守遊郭は戦争、といっても400年前の大阪の陣ですが、で焼失した後は紀州街道沿いに移転、それが昭和まで存在していました。

江戸時代以前の乳守遊廓は、

「元和以前の乳守は、(中略)西の方は海を望んで高楼が立ち並び、しかもその区域が相当広かったようである」

『堺遊里史』

と書かれているほどに区域が広かったものの、移転後の場所はただでさえ狭苦しい所な上に、今でも同じ場所にある南宗寺が移ってきたため、発展の余地がないくらい手狭な所になってしまいました。これが乳守遊郭の首を、じっくり絞めていくことになります。

とは言うものの、江戸時代初期、寛文・元禄年間には日本中の遊里25ヶ所のうち第12位の地位にあり、気品と教養を身につけた太夫がいる格式高い所だったとの記録があります。

そのせいか、客も学者や芸術家などの知識人が好んで登楼して遊び、遊女もその影響で、

「詩文に巧なもの、又は水墨のあざやかな画を描くもの、香道茶の湯にその技をみせる遊女あり」

『堺遊里史』

とバラエティあふれる遊女がいたそうです。

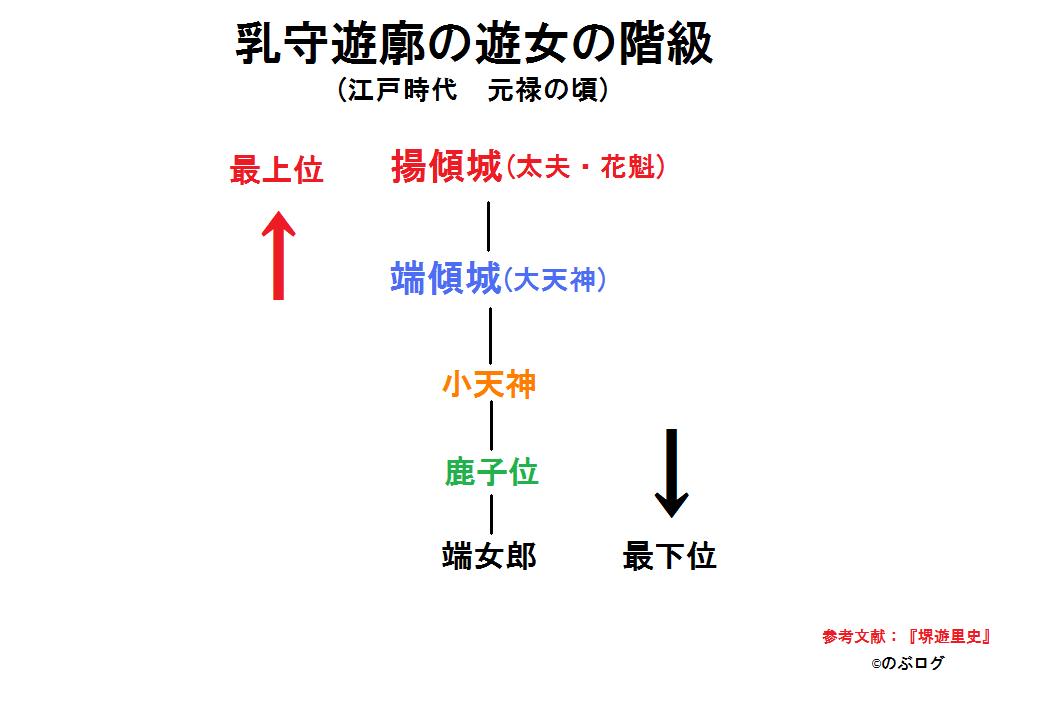

江戸時代の乳守には遊女に階級があり、記述を表にすると下記のとおり。

最上位には太夫・花魁と呼ばれた最高級の遊女がおり、上述のとおり美人で器量良しだけではなく、頭の回転や教養も要求される名実ともに「スーパー遊女」でした。

乳守では「揚傾城」(あげけいじょう?)と呼んでいたようです。

その下に位置するのが「端傾城」(はしけいじょう?)。俗に「大天神」と呼ばれており、京都の島原とかと同じのようでした。

そのまた下には「小天神」がおり、『堺遊里史』によると最下位ランクの「端女郎」からスタートの遊女はこの「小天神」までは、実力さえあえばなれるものの、それより上は「越えられない壁」のようなものがあったとされています。

記述はないですが、「太夫」や「大天神」になるような遊女は、頭の回転や元々備えている「何か」が必要だったのかもしれません。

そして、これを頭に入れておいてもらって。

『堺遊里史』には、元禄15年(1702)の遊女の名前一覧が書かれています。

太夫:くれない

大天神:八ゑざわ、とう山

小天神:れんざん、むさしの、のかぞ、さほ山、唐はし、沢むら、のもと、いづつ、とみおか、おぐるま

鹿子位:こまの助

◎南帯屋

大天神:かづさ

小天神:花むらさき、ゑにし、若むらさき

鹿子位:さど

◎北帯屋

小天神:ゑもん、玉ぎし、竹川、わかば、花月、こむらさき

◎大和屋

小天神:かうざん、くめの助、しなの

◎大和屋いんきょ

大天神:ささ山

小天神:うぢ山、かう山

かこい:さくらゐ

◎近江屋

小天神:ときは、小ぎん、かつやま、さわの、やえぎく、しばぎく、山しろ、やまと、わかさ、わかの

◎河内屋

小天神:しなの、おぐるま、とみわ、もしは、きんご

もちろん、この他にも名も書かれていない「無級」の「端女郎」がたくさんいたことは語るまでもないですが、太夫は一人だけ、大天神も3人しかおらず。

また、小天神はかなりの数おり、やはり『堺遊里史』の記述のとおり大天神や太夫になると滅多に出てこないものと思われ。

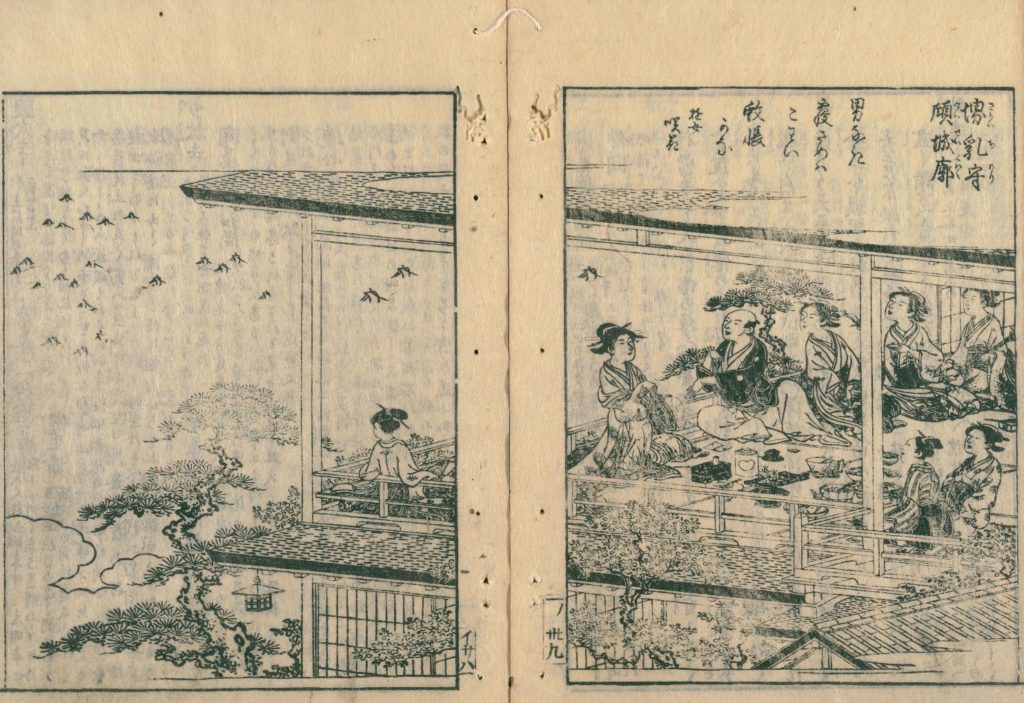

『和泉名所図会』という江戸時代中期(18世紀)のガイドブックに書かれた乳守遊郭の挿絵です。「堺乳守傾城廓」と書かれています。

『堺遊里史』には、江戸時代の乳守の数字が残っていました。

■元禄8年(1695):

茶屋数24軒 遊女数167人

■元禄17年(1704):

茶屋数25軒 揚屋数8軒 遊女数147人

(※元禄17年=忠臣蔵の赤穂浪士討ち入りの2年後)

■享保2年(1717):

茶屋数17軒 揚屋数4軒 遊女数103人

■享保12年(1727):

茶屋数14軒 揚屋数2軒 遊女数89人

(※徳川吉宗の享保の改革の真っ最中の頃)

■宝暦7年(1757):

茶屋数9軒 揚屋数8軒 遊女数21人

時代を経るにつれ、数字が徐々に落ち込んでいます。

『堺遊里史』も「宝暦の頃になると乳守は衰えを見せる」と書かれているのですが、その原因は

2.廓が狭すぎて発展できなかった

3.戎島(現在の南海堺駅周辺)に岡場所(のちの龍神・栄橋遊廓)が出来た

と推定できます。

数字はないですが、幕末の天保13年(1813)に堺に「遊女整理令」が発令され、戎島の遊里がいったん整理され乳守は盛り返すものの、いったん加速がついた老化は逗まることを知らず、近代に入り乳守遊廓が衰退する決定的事項が起こります。

乳守遊郭が衰退した原因とは!?

お話は続きへ!