戦前の「大大阪」には、遊女数・客数・戦前最大の遊郭「松島遊郭」が、大阪市西区に君臨していました。

人呼んで、「近代遊郭三冠王」。遊郭の代名詞こそ東京の吉原でしたが、数字的にはその上の、事実上の日本一の巨大遊郭が大阪にあったのです。

.jpg)

そんなスーパー色街も、昭和20年(1945)3月の大阪大空襲で灰燼に帰してしまい、「青楼500軒」と呼ばれた当時の遺物は何一つ残っていません。

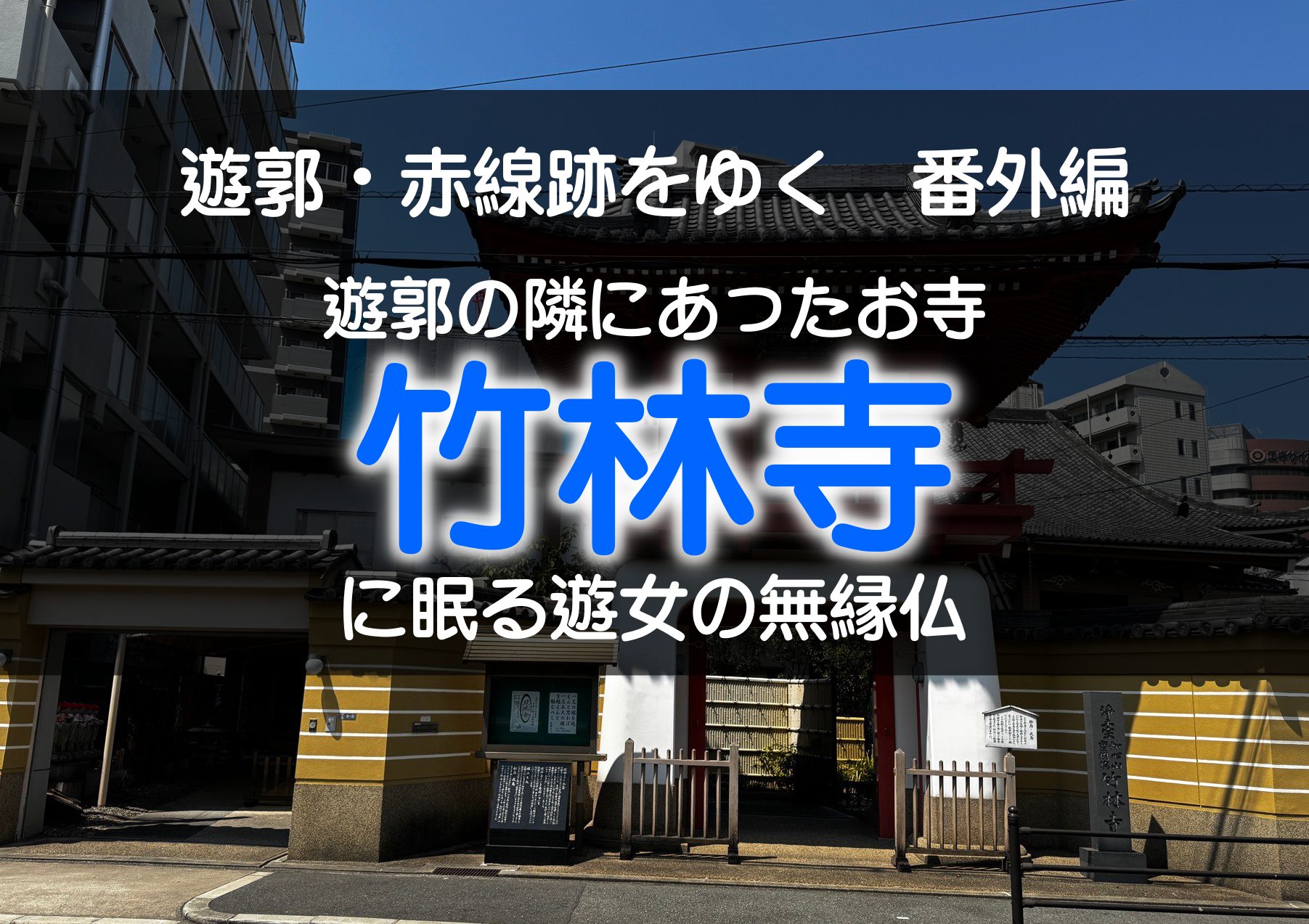

竹林寺 松島遊郭の横にあったお寺の無縁仏

松島遊郭の隣の地区には、竹林寺という浄土宗のお寺があります。

遊郭があった頃は、前の道は尻無川という川となっていて、竹林寺は遊郭の川の向こうのお寺さんでした。

境内の墓場の奥には、古ぼけた碑のようなスペースがあります。無縁仏を弔う無縁塔です。

松島遊郭は空襲で焼失ならぬ「消失」したのは前述しましたが、ここ竹林寺にも当然のごとく爆弾が投下し、本堂や宝物、数百年分の過去帳含めた文物が灰燼に帰しました。

その時、戦火で亡くなった松島遊郭の遊女たちが焼けた本堂の跡地で荼毘に付されました。その数は、約300人と伝えられています。

この無縁塔はそもそも明治時代に造られたもので、すべての無縁仏のための供養塔なのですが、いつの間にか「事実上の松島遊女たちの墓」として知る人ぞ知る存在となりました。

なお、松島遊廓や戦後の新地組合が建てた公式の供養塔(慰霊碑)は、有名な四天王寺の中にあります。

この塔の台座は、元々は遊郭の創設・発展に貢献した天川三蔵という人物の銅像でした。

彼の功績を称え大正3年(1914)に松島遊郭事務所の敷地内に造られたもので、実際背面には「大正三年九月」の文字があります。

その後、大正15年(1926)に四天王寺に移設されてきたのですが、戦争の金属回収により像が撤去されてしまうことに。

戦後はそのまま台座のみが残り放置プレイされるままになっていたのですが、寺内墓地の整理保存に力を尽くしてくれている徳風会や後身の松島新地組合により石造の阿弥陀仏坐像が造られ、遊郭の遊女、戦後の女給や業者など、新地に携わった関係者全員の冥福を祈る記念物となっています。

四天王寺には実はもう一基、松島遊郭にまつわる慰霊碑(松島死亡娼妓菩提改葬碑)があるはずなのですが、霊苑内を血眼になって探しても見つからず。これの発見は諦めました。

竹林寺に残る大阪大空襲の痕跡

「掃苔」という言葉があります。

墓石の苔を掃き清めることが転じて墓参りのことなのですが、特に歴史上の人物や著名人のお墓を訪ねる人を「掃苔家」と言います。ネットでは「墓マイラー」と呼ばれている人種ですね。

「掃苔家」という渋い言葉があるからこっちを使えば良いのに…と思うのですが、これがPCやスマホの変換にすら出てこない死語だからかな?

筆者も最近、お墓であるものを見つける傾向があります。

①江戸時代の墓

②戦争で戦死された無名の兵士の墓

特に②は、主の経歴(戦死場所など)が事細かく刻まれていることがあり、その経歴を見て先の戦争に想いを馳せることがあります。

「昭和十九年五月○○日印度方面二於テ戦死」と書かれた墓を見て

ああ、インパール作戦か…

などと歴史を五感で感じる、これもちょっとした「掃苔」ですね。

閑話休題。

竹林寺でも昔の墓を見てみたのですが、ちょっとあることに気づきました。

古い墓の一部には、何かで焼けて黒焦げになったものがあるのです。

画像のが典型ですが、土台の部分が黒くなっているのがおわかりでしょうか。

これ、実は昭和20年の空襲の遺物。空襲の炎で黒くなってしまったものなのです。

よく考えたら…

「遊女の供養塔」の前のお地蔵さんも、真っ黒になってたよなと。

これも気のせいではなく、空襲の焼夷弾の炎で黒く変色したもので、「焼け地蔵」と呼ばれているそうです。

この竹林寺には、遊女の無縁仏だけでなく、今年で80年が経過した先の戦争の遺物も拝むことができるのです。

コメント