貝塚遊郭の歴史

江戸時代、貝塚周辺には紀州街道という大坂と和歌山を結ぶ重要な幹線道路がありました。貝塚は紀州街道の大阪と和歌山のちょうど中間地点にあたり、岸和田藩も経済政策として旅籠屋(旅館)を集約させました。

貝塚が宿場町として繁盛するにつれ、旅籠は「泊り茶屋」を併設、「飯盛女」という女性を置いて客にサービスする許可を藩から得て営業していました。これが貝塚遊郭の原形です。当時の史料によると、遊女は「飯盛女」でしたが「おじゃれ」「おしゃらく」とも呼ばれていました。

江戸時代後期、遊郭にお千代という遊女がいたそうです。

そんな彼女が病気を患い故郷に帰る途中のこと。貝塚から紀州へと通じる道の途中で彼女は水を欲し、川辺へ寄ると自分の顔が流水に映りました。

そこに見えた顔は、見るもおぞましい自分のやつれた姿でした。その自分じゃないような形相に彼女はショックを受け、自ら命を絶ったという伝説があります。

一人の薄幸な女の悲しい結末ですが、それをかわいそうに思った地元の人たちが、ここに彼女の墓を建てて丁重に供養したそうな。

そのお墓と伝えられるものが、現在でも残っています。詳しくは下のリンクまで。

明治以降の貝塚遊郭

時は明治に移り、貝塚は明治6年(1873)「貸座敷遊技免許地」として公認遊郭となります。明治時代の貝塚遊郭の記録は少ないですが、明治14年1月当時には貸座敷数25軒、女郎数72人という記録が残っています1。

ちなみに、明治26年明治26年(1893)3月1日当時の娼妓の花代(線香代)は以下の通り。

・朝より晩まで 金70銭(14本)

・朝よりヒルまで 金30銭(7本)

・ヒルより晩まで 金40銭(8本)

・バンより朝まで 金70銭(14本)

・バンより鈴まで 金25銭(10本)

・鈴より朝まで 金25銭(5本)

・初線香 金20銭(4本)

(当時の看板の原文通り)

江戸時代の貝塚遊郭は紀州街道沿いにあったとされていますが、やはり主要幹線沿いに遊郭はふさわしくないと移転させられ、大正3年(1914)にミカン畑だったという近木地区に移りました。現在、「遊郭跡」されている地区です。

遊郭の移転となると、「穢れ」としてふつうはド郊外に移転させられます。日本家屋のトイレは、同じく穢れとして建屋の外れに置かれることがほとんどですが、遊郭が性欲という穢れとして町外れに追いやられたのも、おそらく同じ考えだろうと思います。

しかし、貝塚は展開が違っていました。明治30年に南海鉄道が貝塚駅を開業りましたが、遊郭の移転先はほぼ駅前。郊外どころか、逆に立地条件良好の土地に移った栄転となりました。

駅前、もしくは駅から遠くないこういう廓を、私は「駅前遊郭」と造語しています。

「駅前遊郭」の発展

その「駅前遊郭」のアドバンテージを得た貝塚遊郭は、地方遊郭ながら順調な発展を遂げます。

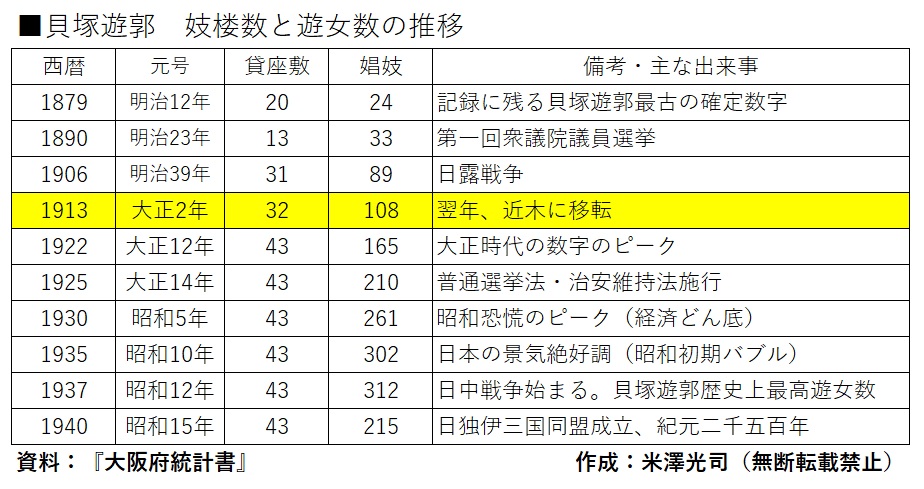

明治、大正、昭和の貝塚遊郭の数字を抜粋してみました。順調に発展していく様子がわかると思います。

昭和12年(1937)に数字のピークを迎えているのは、盧溝橋事件に始まる支那事変(日中戦争)で一斉に召集令状が下り、「筆下ろし」のために賑わったから。

「童貞で死なせるのは忍びない」と入営する前に遊郭へ登楼させ、「おねえさん」の手ほどきを受ける…というのは当時は常識でした。昭和12年以降の数字の伸びは貝塚だけではなく、全国どこも同じ傾向だと思って結構です。

統計書の数字をまとめていると、一つの疑問が浮かびます。

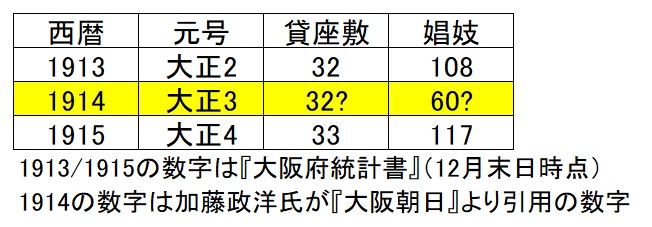

『「花街」異空間の都市史』(加藤政洋著)によると、大正3年に近木地区に移転した際の貸座敷免許者数は32名、娼妓数は60名とあります。加藤氏の著書は私も参考資料にさせていただいているほどクオリティが高く、貝塚遊郭関連のブログでこの数字を引用する人も多い。

加藤氏は『大阪朝日新聞』から引用していますが、『大阪府統計書』の数字を並べるとおかしいことに気づきます。

貸座敷数は合ってるでしょうが、「娼妓60名」は前後年の数字を見ても明らかにおかしい。貝塚の娼妓数推移を明治12年から昭和15年まで60年分並べてみても、前年からほぼ半減した「60名」になった後、翌年ほぼ倍増にV字回復…という劇的な数字の変化はありません(10~15名の減少はある)。

残念ながらネット上の『大阪府統計書』が、事もあろうに大正3年度だけ存在しないのですが(なんで上手い具合にそこだけ抜けてんねん)、前年の数字は翌年の大正4年統計書から推定できます。

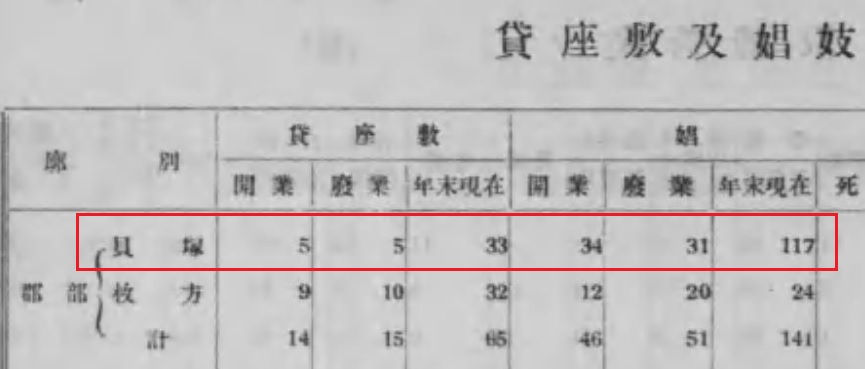

(『大阪府統計書』大正4年 貸座敷及娼妓数より)

前年(大正3年末)から開業34名、廃業31名。前年比3名増の117名の娼妓が在籍…という見方になるので、大正3年は114名という計算が可能です。60名との矛盾は如何。

貝塚が発展した理由

皆さんは、泉州とくれば何を思い起こすでしょうか。だんじり?水なす?いや関西空港?でも、中には「タオル」を連想する人もいるのではないでしょうか。

泉州地区は江戸時代から綿花の生産地で、近代に入り今の泉佐野市在住の発明家の手で紡績機が作られ、西洋風タオルの製造が盛んになりました。

そこで紡績業が一気に発展、10年で海外に輸出、大正はじめには日本のタオルの9割以上を占める無敵のタオル大帝国となりました。岸和田紡績や大日本紡績(ユニチカ)などもここで生まれました。

遊郭も、タオルで一儲けしたブルジョアの皆さんで毎日賑わっていただろうことは、説明するまでもありません。また、市内の置廓に頑として反対していた和歌山市の客を南海電車を通して取り込んだことも、貝塚の発展に拍車をかけました。

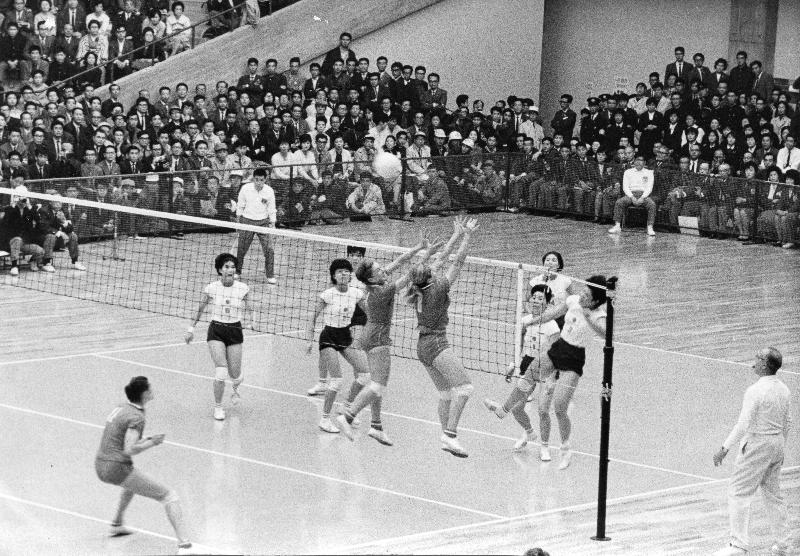

1964年の東京オリンピック、「東洋の魔女」こと日本女子バレーボールチームが金メダルを取ったことは、昭和スポーツ史の一部として現在でも刻まれています。そのチームの母体が、当時「大日本紡績」だったユニチカのチームでした。そのチームの本拠地は、実は貝塚。女子たちは貝塚の工場で鬼監督のもと猛訓練を繰り返していたのです。

泉州のタオル大帝国っぷりは、私が高校生の頃まで健在でした。

タオルに金払うなんてアホや!

昔の泉州民はそう豪語していました。泉州民の挨拶代わりは何かとタオル。タオルなんて「もう要らんわ」というほどもらいます…実際、家には一人暮らしなのにタオルだけが40枚くらい不良在庫のように。泉州タオル帝国は、我が家の中では未だ終焉を迎えておりません。

バブル崩壊後は、安い中国産や今治タオルの大躍進に押されて全く元気がない泉州タオルですが、捲土重来を狙って密かに牙を研いでいるのだろう、地元愛が強い私はそう願いたい。

またもう一つ、貝塚には重要なお仕事があったと、私はある推測を立てています。それが、「水間観音への穢れ落とし」。

水間寺は厄除け観音として有名で、今でも参拝客が絶えません。私も厄年の際はここで厄除けしてもらいました。

貝塚からは水間鉄道というローカル鉄道線が水間寺までの輸送を担っています。

信心深い人たちにとって、水間寺の玄関口である貝塚で穢れや煩悩を落とし、きれいな気持ちで参拝したい。そんなこともあるのではないでしょうか。

そんな貝塚遊郭も、戦争に巻き込まれていきます。そして貝塚の「幻の空襲」へ!

続きが気になる、絶対に気になる!

コメント

[…] 貝塚遊郭(大阪府貝塚市)|おいらんだ国酔夢譚 貝塚遊郭跡に行ってきました【大阪府貝塚市】 和泉国の色里・大阪 […]