長浜は、言わずと知れた羽柴(豊臣)秀吉が初めて城主となり開発した町です。

そんな長浜が今、あることで盛り上がっています。

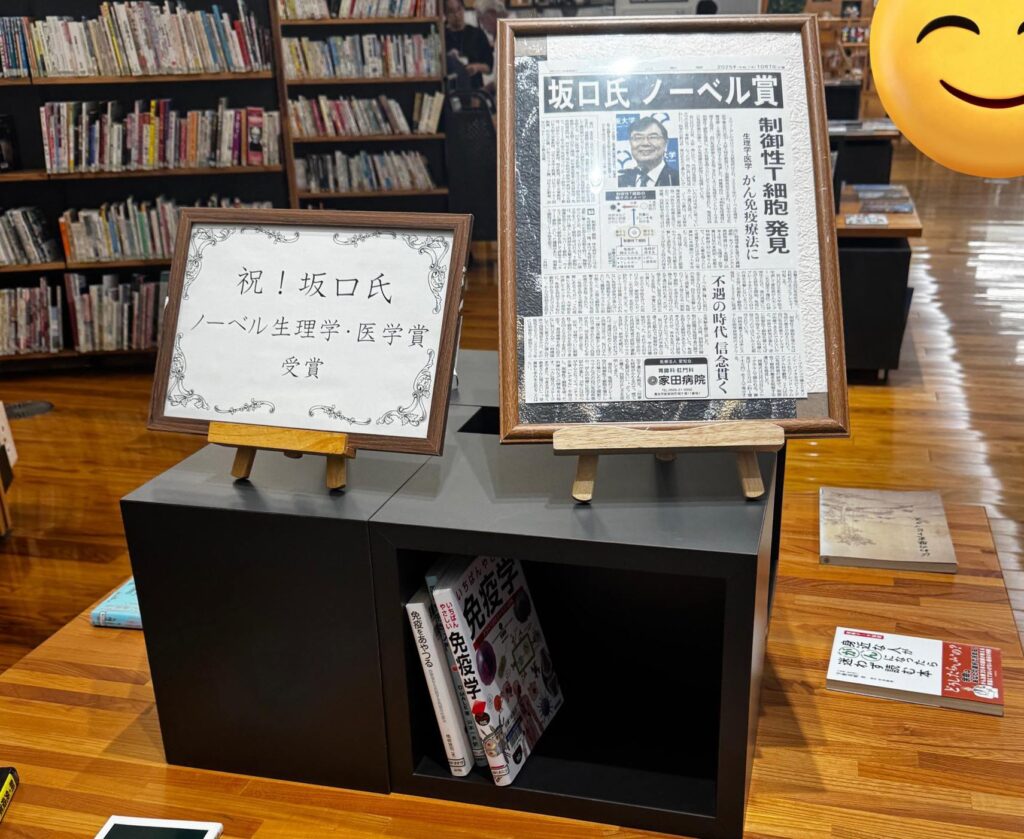

それはノーベル賞。

2025年ノーベル医学・生理学賞受賞者の坂口志文氏はここ長浜生まれ。学校も地元の小中高を出て京大へ進んだ方。

そりゃ長浜が祝わないわけがない。

そんなわけで、今回はノーベル賞受賞者を生んだ地の遊郭の話。

長浜遊郭の歴史

遊郭がその時からあったという記録はありませんが、長浜の遊郭の話が出てくるのは幕末の19世紀。

後に出てくる妙法寺のお世話により、神明神社の前に5〜6軒の遊女屋ができたというのが、記録に残る長浜の遊郭です。

そして明治初年(1868)、「辰之藤」という店が県下第一号の遊女屋として公認されました。

しかし、5年後に長浜で大火が起こり、遊郭も焼けてしまいました。

が、芸妓たちの懇願により翌年には「南片町」で復活したと資料には書かれています。

それ以後、南片町が長浜遊郭の終生の住処となります。

数字として長浜の名前が出てくるのは、明治16年(1883)。貸座敷14軒に娼妓が51人。県下の遊郭としては、大津・彦根・八日市に次ぐ規模です。

特に関西に顕著ですが、「遊郭」は直訳すると「(囲いなどで囲った)遊びのエリア」という意味で、売春がうんぬんということとは限りません。

「花街」と呼ばれる芸者の置屋などがあるエリアも厳密には遊郭で、京都の祇園もあそこは「祇園遊郭」。芸妓・舞妓が中心のエリアは「甲部」、娼妓中心のエリアは「乙部」と分かれており、売春防止法で「乙部」が廃止になって「甲部」だけが残った…それが現在の祇園です。

長浜の遊郭もそういうタイプで、開廓から昭和初期にかけて芸妓・娼妓混在型の廓でした。

貸座敷も、芸妓を抱えていたところ、娼妓を抱えていたところ、そして両方を抱えていたところがありました。

大正初期の書物には、南片の遊郭について、こんなことが書かれています。

長浜遊廓は(長浜町)大字南片に一区画を為し、四六時中相当の景気を見つつあり。殊に養蚕期の如きは、他地方人の出入頻繁なると、地方の収穫時なるとてにて最も賑うを例とす。

『長浜案内』大正6年(1917)

調べてみると、長浜は浜縮緬に代表される絹織物が有名ですが、その原料となる生糸の産地として有名でした。

長浜の生糸は京都の西陣織の原材料としても使われており、商人が買い付けに訪れて来たのでしょう。長浜の養蚕期は初夏だそうなので、その時期になったら遊郭が大繁盛したということでしょう。

昭和初期の長浜遊郭は、いつもの『全国遊廓案内』にもその記述があります。

『全国遊廓案内』

貸座敷15軒あって、娼妓数は55人居る。店は陰店を張って居て、娼妓は居稼ぎ制である。

遊興は通し花制で廻しは取らない。(中略)娼楼には栄屋、大種楼、寿楼、中藤、宮川楼、浅野屋、北川屋、島屋、辰巳、川島屋、富久美屋、高崎屋、富多屋、福助楼、等がある。

赤字にした妓楼の名前、覚えておいて下さい。後で出て来ますから…。

戦後も赤線として継続しており、『滋賀県警察史』にもその名前があります。

戦後は「長楽園」という名前となっており、業態は貸席とのこと。

花街ぞめきさんの記事によると、昭和33年(1958)2月28日に解散式を行い、紅い灯を消したとのこと。これは『滋賀県警察史』によると県の指導(実質的な命令)によるところで、長浜だけでなく滋賀県の赤線が一斉に店を閉じたとのこと。

新聞記事によると、当時の業者が8人に対し接待婦が20人強。『滋賀県警察史』の数字によると業者6軒に対し接待婦が26名なので、ニアピン賞というところか。

通史編終わり!

お次は性地巡礼、現在の長浜遊郭の跡はどうなっているのでしょうか!?

コメント