開業当初の杉本町駅舎は東側にあった!?を検証する

大阪公立大学(旧大阪市立大学)杉本キャンパスの最寄り駅、杉本町駅のWikipedia先生の杉本町駅の項には、こんなことが書かれています。

停留所としての開業当時は東側(筆者註:大阪市立大学がある側)に改札口が設けられた(以下略)

Wikipediaより

杉本町駅の出入り口は、最近まで西側の一ヶ所にしかありませんでした。

西側ということは、大学とは真逆の方向に改札口があるということ。つまり学生にとっては不便極まりない。

阪和線は、知る人ぞ知る西日本屈指の混雑路線です。朝夕ラッシュ時は電車が線路上で「渋滞」していることもしばしばで、鉄道マニアでは知る人ぞ知る名物になっています。

そんな路線なので、踏切がいったん下りると「開かずの踏切」となってしまいます。

待ちきれずに無断で遮断器をくぐる学生もあらわれ、猛スピードで走る特急や快速に轢かれてしまう痛ましい事故も起こっています。

そのせいか、大学前の踏切にはかつて「警手」がいる有人踏切でした。

私がまだガキだった昭和50年代のここは、人がレバーを回して遮断器を下げる、本当の意味のマニュアル踏切でした。

が、こちらも2024年頃に無人化になり、詰所は解体され跡形もありません。

杉本町駅の駅舎は、なぜ市大に尻を向けた方向に位置しているのか。

これはある意味杉本町駅の七不思議だったのですが、調べてみるとこれにも「歴史」があったのです。

実は、昭和4年(1929)に駅が作られた時の駅舎は東側にありました。

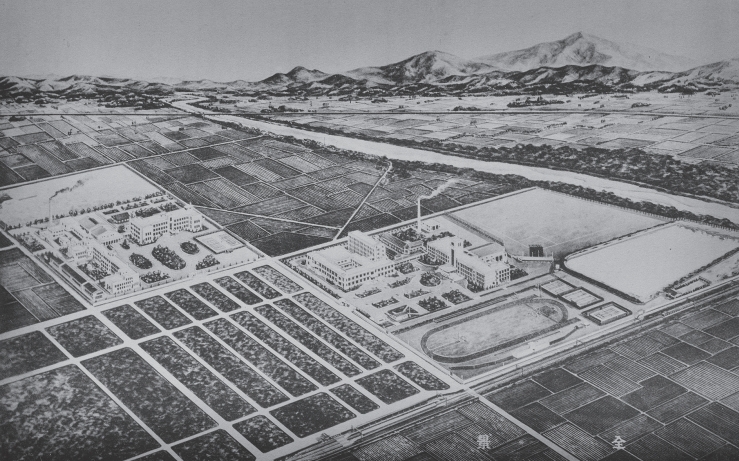

大学資料室に保管されている、杉本キャンパスが完成した全景を描いた記念絵葉書です。あくまで絵なので、航空写真ではありません。

その中に杉本町駅も描かれていますが、駅をよ~~く見ると…

東側、つまり今の生活科学部校舎の前に駅舎があることがわかります。

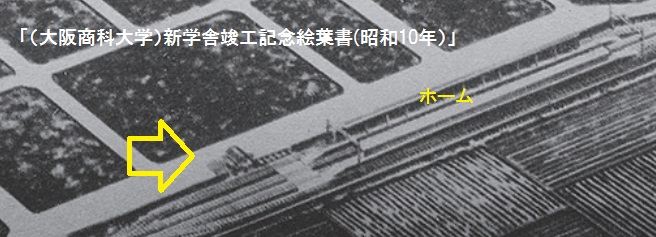

ついでにもう一つ、昭和17年(1942)の航空写真より。

この航空写真を限界まで拡大してみると、東側にあった駅舎がかろうじて確認できます。

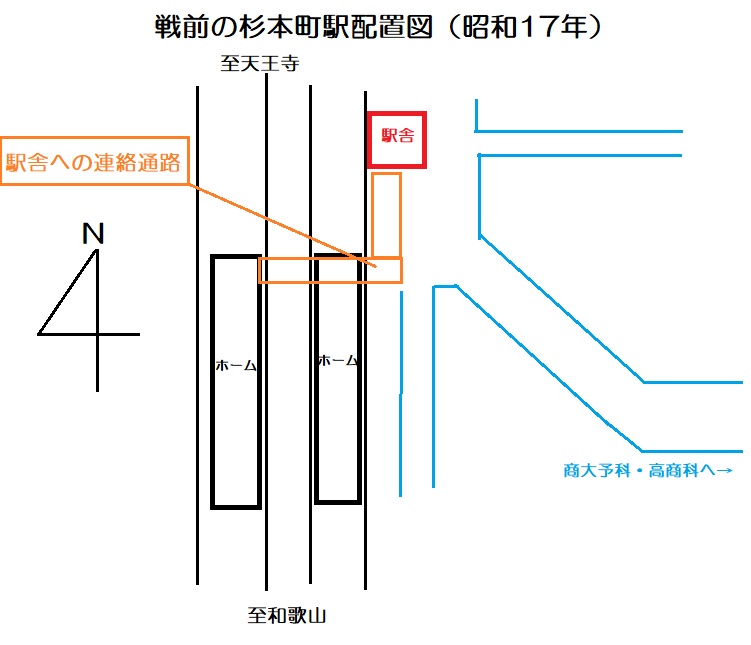

航空写真を元にしてペイントで作成した図です。

商科大学が移転した直後にはなかった、駅から予科・高商科校舎への道も完成しており、改札口が東側にあったということを表しています。名実ともに「大学前駅」でした。

今に残る駅のホームと大学校舎の位置から、だいたいここあたりにあったと推定できます。

ところが戦後、連合軍(実質米軍)が大学を接収してしまいます。

基地の前に駅舎があることはセキュリティ上問題があるとのことで、時期は不明ながら西側に駅舎を「移転させられ」ます。

昭和23年(1948)には、西側に駅舎があることがわかります。

昭和30年(1955)に返還されるまで、接収は10年間続きましたが、解除されたら元通り東口に戻せばいいのではないか。

どうやら、戻そうとした、あるいは学生用に東口を「復活」する動きはあったようです。しかし、「地元商店街の反対で西側のまま残った」という経緯で、不便な構造になってしまったわけです。

「地元商店街」といっても、あそこに「商店街」なんてあったっけ?!と思ってしまいますが、駅舎から阪和線の踏切にかけては、昭和20年代にはすでに米軍相手の飲み屋や店が並び、ケバい格好の女性やいわゆるパンパンもたむろしていたと、返還寸前に入学した学生の回想にあります。

この証言から、杉本町駅界隈はいわゆる米軍兵士相手の「青線」だったのではないかという疑惑もありますが、証拠は全くないので記憶の底にとどめておきます。

現在は東口が作られていますが、出来たのは2012年。このように歴史を掘っていくと、現在の東口改札は「新設された」のではなく、「約70年ぶりに復活した」という表現の方が正しいのです。

杉本町駅の跨線橋は戦後のものか

杉本町駅の駅舎とホームを結ぶ跨線橋があります。

外から見ると、今にも朽ち果てそうな・・・もといかなりの年季物だということがわかりますが、見たらわかるとおり今にしては珍しい木製です。

上の図や写真を見てもわかるように、昭和4年の開業時に跨線橋は存在していません。なぜならば戦前の駅舎は東側にあり西への出口はない。よって西側に通じる跨線橋があるわけがない。

この跨線橋は戦後に作られたことは確かなのですが、航空写真を限界まで拡大して確認してみました。

昭和23年航空写真:✕(なし)

昭和27年航空写真:△

昭和35年航空写真:○(あり)

昭和27年のものは大阪市内南部全体の航空写真のため、杉本町駅は拡大しても米粒ほどの大きさにしかならず、はっきり確認できずでした。当時のカメラの解像度の低さもあり、仕方ありません。

が、跨線橋の影のようなものが見える気もするので、判定は○に近い△というのが私の感触です。

最近JRが金に物を言わせて阪和線の駅を無慈悲にリフォームしまくっているので、木造の跨線橋というだけでもかなりの個性を醸し出しています。その代わり、その分この駅はバリアフリーなんてクソ喰らえです。

ただ、開業当時のものを残しているものは存在しています。

それがこのホーム。写真で見てもかなり狭いことがわかると思いますが、実際はクソ狭いです。左側の通過列車専用の線路に防護柵がありますが、これをつけないと相当危ないです。

私が幼い頃どころか、ほんの10年か15年ほど前まで、阪和線の駅のホームはこんなクソ狭い幅のものが多かった記憶があります。

その代表の一つが東岸和田駅の下りホームでした。

杉本町駅で狭いと言っていたら、かつての東岸和田駅はさらに狭い殺人ホームでした。おそらく、ホームの狭さは関西でも3トップに入っていたことでしょう

作られた当時は阪和線沿線の人口密度が低く、こんな狭いホームでも事足りたのでしょう。が、 やはり人口急増で人があふれてしまい、どんどん作り替えられました。

今は杉本町駅の他には、私鉄時代の架線柱が残っている長滝駅くらいではなかろうかと思います。

杉本町駅は防護柵があるので、ここを通過する快速などの電車はスピードを緩めず猛スピードで通過していきます。狭いホームの列車通過の恐怖を少しでも、かつ安全に味わいたければ、ここのホームに立ってみるのもいいでしょう。ただし、立つだけね。

この記事もサラリと終わらせるつもりだったのですが、調べれば調べるほどおいしいこの歴史、お楽しみいただけたでしょうか。

コメント