大阪府の2つ目の政令指定都市である堺市の、真ん中より少し北西の位置に「津久野」という地名があります。

昭和35年(1960)に完成した駅ですが、この駅にはあまり知られていない歴史があります。

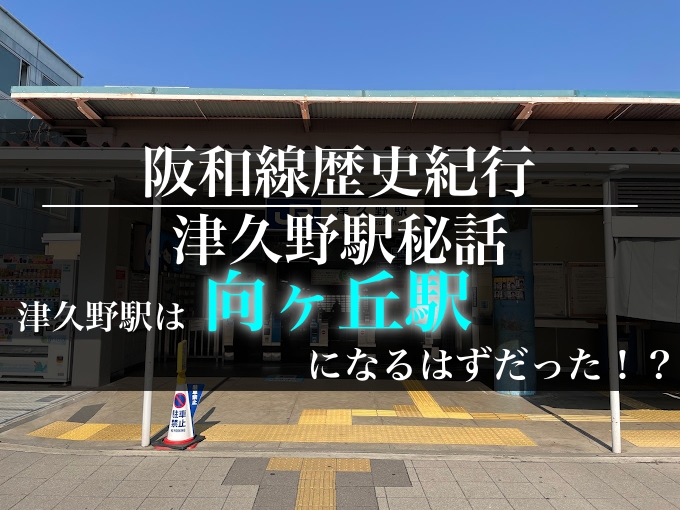

「津久野駅、一歩間違えたら駅名が違っていたかもしれなかった!!」

今回は、すでに60年以上の時が経ち、地元民にもすでに忘れられたんじゃないかという歴史秘話を。

少なくても、津久野駅を10年以上利用してきた元最寄り駅民の私は全然知らない、話に聞いたことすらなかったものです。

津久野が津久野じゃない!?ある騒ぎから

津久野は元は「踞尾」と書いて「つくのお」または「つくの」と読んでいました。

この難易度高めの地名は、仁徳天皇などの陵墓に関係あるのではないかと言われている由来を持つ、かなり古い地名であります。

昭和18年(1943)に堺市と合併するまでは、踞尾村という独立した村でした。

「尾」を「の」または「のお」と読ませる変わった地名は堺近辺、旧和泉国にいくつかあります。

堺市南部には「伏尾」があり、終戦時の総理大臣鈴木貫太郎の出生地として知る人ぞ知る地です。

現在は「ふせお」と読みますが、昔は「ふせの(お)」でした。

また、同じ南部には「檜尾」(ひのお)もあり、ここは「のお」の読みが現在も残っている、堺市では唯一の例です。ここまでの流れでわかるとおり、「ひの」でも正解。

そう、「ひの/お」ではなく、「ひ/のお」なんです。

大阪南部の民なら知らない人はいない和泉山脈の「槇尾山」も、私を含めみんな「まきお」と呼び、検索しても「まきおさん」ですが、正式名称は「まきの(お)」です。

閑話休題。

時は昭和30年(1955)前後、津久野に大規模な公団団地が建設させることになり、それにより阪和線に駅も新設されることになりました。

阪和線に駅が増設されるのは、国鉄になってからは初めてのことでした。

すでに堺市になっていた元踞尾村の住民は、オラが村に駅ができるぞと大喜び。

しかし!その喜びは真顔に変わりました。

駅名は”向ヶ丘”ね!もう決定だから!

新駅はあくまで団地居住者のための駅。別に踞尾住民のために作ったわけではありません。

しかも、駅の建設資金は公団持ち。そりゃ「団地名」を駅名にするのは極めて常識的な考えです。

これで慌てたのは、地元出身の堺市議員、藤井太一氏。

先輩議員からその話を聞き、河盛安之介堺市長に問い合わせたところ、それは事実だとのこと。

そうなのよ。地元としても「踞尾」がいいと思って国鉄に聞いてみたんだけど…

「踞尾」?読みにくいやんけww

あと、「向ヶ丘」はスポンサー様(公団)のご意向やし

実は、「踞尾」に地元がこだわる理由は、もう一つ存在しました。

一つは、阪和線による踞尾村の分断。

現在の津久野町も阪和線によって真っ二つに分断されていますが、昔の踞尾村は、現在の上野芝向ヶ丘町や宮本町も含めたかなり広い面積でした。

村を引き裂くように線路を敷くことになった阪和電鉄は、踞尾村民への説得のために「あること」を用意していました。

上野芝の他に、踞尾村に近いとこに駅造るからさ!

村民と約束した阪和電鉄、あれこれ「作れない」言い訳をした挙句、そのまま約束を反故にして会社ごと消えました(笑

もう一つは、昭和17年(1942)の堺市との合併が決定した時。

合併条件に「踞尾村に駅を作る」がありました。村はその資金として、当時の金で5000円を寄付しています。

そのことは、当時の村長が藤井氏の父で、市長が当時も現職だった河盛氏だったので市長もなんとかしたい…と頭を抱えていた模様。

君、国鉄に陳情してみよ。

市はすでに「向ヶ丘」にOKを出してしまったから積極的に応援はできんが、

君の陳情運動は一切黙認する。

父と市長の約束を反故にされた5000円返せや!と口から出そうな言葉をこらえ、藤井氏は地元に帰り旧踞尾村の自治会長と相談。

ひとまず国鉄に出す陳情書を書くことにしました。

国鉄阪和線新駅の駅名についての陳情書

日本住宅公団向ヶ丘団地の建設進捗に伴い、国鉄阪和線、鳳、上野芝間、踞尾本町に、新駅が設置せらるると承りますが、その駅名については、地元踞尾住民は、是非、由緒ある地名、踞尾の名を付けられますよう、熱望・懇願するものであります。

そもそも、此の駅の設置については、踞尾地区民は、阪和線開通の当初から、待望久しきものがありまして、昭和の初め、阪和線が建設せられました時、踞尾の丘陵を両断して、当時の踞尾村字踞尾部落を、南北二つに分断せんとした際、地元村民間に、一時猛烈なる反対がありましたが、阪和電鉄株式会社が、近い将来、踞尾に新駅を設置するということを約束したので、村民も納得し、多大な犠牲を忍んで、これに協力を惜しまず、阪和線も無事に予定のコースに開通を見るに至ったのでありました。

ところが、その後、電鉄側は、地形が駅設置に不適当な為に、多額の資金を要するとか、あるいは利用人口が未だ過小であるとか、言を左右にして、遷延せられたので、地元では、踞尾駅設置既成同盟まで組織して、運動を続けたのでありましたが、遂に功を奏せず、かくして昭和十七年に、踞尾村が堺市に合併するに及んで、その合併条件の、いの一番に、阪和線の踞尾駅の新設を、大堺市によって実現してもらうことを挙げ、当時その運動資金として、金五千円也の金まで堺市に指定寄附して合併したのでありますが、その後、戦争、戦災復興に追われ、阪和電鉄も亦、国鉄に買収され、遂に今日まで、その機を見るに至らなかったのであります。

しかるにこの度、堺市によって、日本住宅公団団地が、踞尾方面に誘致せられ、これによって地元多年の宿願であった踞尾駅の設置が実現出来ると承り、地元民も喜んで、之が実現に、また多大の協力を惜しまなかったのであります。

今日漸くにして、住宅公団団地の建設も進捗し、阪和線新駅の設置も、いよいよ実現の段階に達したことは、地元民の喜び、これに過ぎるものはないのであります。

然るところ、新駅の駅名については、私たちは当然、地元の地名、踞尾の名が付けられるものと信じて居るのでありますが、或いは、踞尾の字が読み難い点や、或いは踞の字が常用漢字にないことや、或いは新住宅地にふさわしい新感覚に乏しいなど、他愛ない理由で、この由緒ある踞尾の名が、新駅名に採用されないのではあるまいかということを、郷土愛に燃える、地元多数市民が、深く憂慮するのあまり、ここに本陳情書を、当局に提出する所以となったのであります。

踞尾の地名の由来については、他にも異説もあるが、古くは蹲尾と書かれていたのを見てもわかる如く、蹲踞、即ち踞くばい居る、を意味するのであって、踞居の、よって来る処は、堺の地図を広げれば一目瞭然である。反正、仁徳、履中、三御陵の真南、正面の丘陵に位置し、殊に履中天皇陵の正面で、小さい谷を隔てているとはいえ、同じ高さで、ま近に位置する処から、同御陵築造の当時から、朝夕踞い拝してきたところから、踞い居るが、やがて踞尾(尾は丘陵の端を意味する)になったと言われて居ります。

また郷土史家、松本壮吉氏はその著、堺風土記に「踞尾、上野芝(もとは上之芝と書いた)、神野の地名については、神功皇后の伝説がある。即ち堺石津に上陸した外征軍が、此の地に、神功皇后の仮宮殿を営んだところ、(上野芝七丁に、もと御殿という小字があった)土民は付近の芝生に踞い拝したので、そこを踞居と呼び、後に踞尾と書くに至った」とあります。以上二説はいずれをとるもよし、時代も相近いし、両説とも肯定してもよいのではあるまいか。

踞尾の地名は、斯くの如く往古より、皇室との由緒深き、まことに意義ある地名であることを思い、此の地に住む私たちは誇りを持って、この地名を愛するものであります。

踞尾の読み方については、昔から、つくのお、または、つくのと読むのが、正しく(明治二十年の測量地図には、ツクノとわざわざルビがつけてある)近時文字をそのままに「つくお」と読むのは誤りである。和泉の国の各地の地名に、槇尾、伏尾、檜尾等は、みな然りであります。

以上の如くでありますから、地元住民の気持ちを深く汲みとっていただいて、新駅名には、是非とも地元の地名「踞尾 つくの」の名を採用されますよう懇願する次第であります。

昭和三十五年三月三日

堺市踞尾学区新生活運営会

会長 上野芝向ヶ丘地区自治会長 清水吉雄 印

副会長 上野芝地区 自治会長 貝桝猶仁 印

副会長 踞尾中地区 自治会長 石橋梅吉 印

会計 踞尾下田地区 自治会長 浜田利治 印

踞尾神野地区 自治会長 桝谷重一 印

踞尾大東地区 自治会長 真田忠三 印

踞尾宮山地区 自治会長 木村豊吉 印

踞尾西地区 自治会長 角野一雄 印

向ヶ丘第二地区 自治会長 田中善太郎 印

堺市踞尾地区 民生委員長 岩崎一太郎 印

踞尾農業協同組合長 原勝三郎 印

踞尾婦人会会長 岡村利子 印

堺市 踞尾学区選出 堺市議会議員 木村修

堺市 地元 堺市議会議員 藤井太一

陳情書を書き上げ堺市と、阪和線を管轄する国鉄天王寺管理局(以下天局)に提出しました。

堺市は事前の事もあり了承されたものの、天局の局長はなかなか会ってくれず、聞く耳すら持ってくれない。

これはヤバいと焦っていたところ、意外な助け船が。

議会にも顔を出すなど懇意にしていた朝日新聞堺支局長、加藤資郎記者が話を聞き、

俺、元鉄道記者だから局長も知ってるよ。

俺が話をつなげてやるから一緒に行こう!

案の定、加藤氏が話を通すと局長はあっけなく会ってくれ、陳情書も読んでくれたそうな。

そしていわく。

趣旨はよくわかった。

国鉄もその土地の地名を駅名につけるのが本筋だと思っているが、”踞尾”では『つくの』と読めないから不採用になった。

『向ヶ丘』は団地の名前だから新しい地名になる。だから市と公団とも話し合って”向ヶ丘駅”といちおう決まっている1。

そして、局長はこうつぶやきました。

『つくの』にこだわるなら、万葉仮名風に『津久野』と、こんな風にすれば駅名にできるんだけどな〜(チラッ

これを聞いたとき、藤井氏は思わず心の中でガッツポーズ。

実は「津久野」の字は、踞尾村の頃からひらがな代わりの「俗字」として使われていたもの。

「踞尾」があまりに読みづらくて地元民ですら「つくお」と読む人も出始め、藤井氏の父の村長の頃から小学校の教育で浸透させていたものでした。

『津久野』にしたら採用してくれるんでっか?

そんなん知らん。さっきのはあくまで例えや

局長はどっちつかずの態度だったものの、藤井氏は早速地元に帰り事情を説明。地元も

『向ヶ丘』にされるよりかは全然マシや!

と手を挙げて賛成してくれ、再び陳情書を書くことになりました。この時昭和35年3月。

駅の開業予定日は半年後に迫っていました。

再び堺市と天局に提出し、天局長は会ってくれなかったものの、係の人が

陳情の趣旨はよくわかりました。局長ともよく相談して、検討させていただきます

とのことで、あとは天命を待つことに。

それから2ヶ月経ち、3ヶ月経ち、何の音沙汰もありませんでした。

が!

駅舎の工事が完成し、駅の正面にあらわれた駅名は…

「津久野」!

そして昭和35年(1960)9月1日、津久野駅は開業しました。

まるで最初から駅名は「津久野」だったかのように。

「津久野」のその後

駅名は「津久野」になった。しかし、これで新たな問題が起こりました。

地名はいまだ「踞尾」のままだったのです。

当時の津久野は「踞尾本町」と「踞尾宮本町」の二つに分かれていたのですが、公団の向ヶ丘土地区画整理事業が竣工、整理地区の町名をつける必要が出て来ました。つまり、地名をもう一回洗い直す機会が生まれたのです。

この際、町名を「津久野」にするのはどうか

地元の有力者を呼んで意見を聞いたところ、意外なことに誰一人の反対もなかったといいます。

津久野という字が既になじみがあったとはいえ、地区住民は、いかに読みにくい踞尾の字で永く不便を忍んできたかということが証明されます。

『踞尾と家原』ー「津久野の町名の由来」

よく考えたら、踞尾(津久野)の隣の「家原」もさりげなく難読やな…地元すぎて今の今まで気づかなかった。あ、そこの読者さん、「いえはら」って読んだでしょ?

そして、もう一つの意見があがりました。

「本町」とか「宮本町」とかも、すっきりとわかりやすく、(津久野町)一丁、二丁、三丁にしたらどうだろう!

かくして、昭和39年(1964)から駅前の区画整理地区、つまり駅前と向ヶ丘第一団地の地区は津久野町1丁、本町は2丁、宮本町は3丁となり、現在に至っています。

津久野駅のプロジェクトX、これにて読み終わり!

- 『框と黐の樹陰に』藤井太一著 ↩︎

コメント

思い出した時に拝見しております。

津久野生まれの津久野育ちで現在は堺の別のエリアに暮らしているアラ還の男です。

津久野駅が向ヶ丘駅という名前になる予定で、地元民の要望により津久野駅になり、それに併せて町名の漢字も変えたという話は、津久野小学校の100周年記念誌「つくの百年」で知ってましたがここまでの細かい経緯は知りませんでした。

駅開業当時の写真は初めて見たような気がします。ありがとうございます。

また、津久野含めた堺ネタ期待しています。