日本に残る「桑原」伝説

昔々の日本では、ゴロゴロと雷鳴が鳴った時に、「くわばら くわばら」と唱えると雷に落ちないというおまじないがありました。それが転じて、「くわばらくわばら」は災難や嫌なこと除けのおまじないとして広く伝わりました。

「ありました」と言っても今でもあるのですが、既に死語辞典の1ページに載りそうなほど、使われなくなった言葉でもあります。

現在この言葉を使っている人は…我々の祖父母世代でもなかなかいないと思います。当然、私も知識としては知ってはいても、実際に聞いたことはありません。子供の頃よく読んでいた、漫画の『幽☆遊☆白書』の桑原という主人公の友人の名前が、「くわばらくわばら」に由来していることくらいでしょうか。

この「くわばらくわばら」の由来は諸説あり、大きく分けると、

「菅原道真公にまつわる伝説から」

「雷様にまつわる伝説」

の二つに分けることができます。

前者は道真公が政争により大宰府に流され、その死後怨霊となって京の都に災いをもたらします。

その一つに落雷がありました。道真公の怨霊は、この恨み晴らすべきと街中に雷を落としまくり、人々を恐怖に陥れていました。今風なら、無差別爆撃というところでしょう。

しかし、京でも一ヶ所だけ、雷が絶対に落ちない場所がありました。それが道真の旧領土だった「桑原」という地域。

『大辞林』にも、

「菅公(道真)の領地桑原には一度も落雷がなかったことによるという」

と「道真由来説」が書かれています。

道真公の領地だった桑原町は、

京都地方裁判所と京都御所の間にある、ここあたりと推定されています。

もう一つの雷様にまつわる伝説は、実は複数に存在しています。

有名なところでは、

1.兵庫県三田市欣勝寺

2.大阪府和泉市西福寺

3.長野県千曲市桑原の民話

の3つがあり、それぞれ「起源」を主張しています。

雷様伝説とはどういう話なのか。『日本昔ばなし』風にお読み下さい。

雷様は井戸に落ちてしまい、出られなくなりました。『おーい、出してくれ~!』雷様は泣きながら助けを求めました。村人は井戸から救い出す時、雷様にある条件を出しました。『ここに雷を落とさないと約束するか』雷様は、『”クワバラクワバラ”と唱えればそこが桑原という事がわかるから、そこの雷を落とさないよ』と村に雷を絶対に落とさないと約束し、助け出してもらいました。

そこから、『くわばらくわばら』が雷除けのおまじないとして広まったとさ」

大まかにいうとこんな話ですが、地域によって細かいところが違っています。

それを見た和尚さんが、地元に雷を落とさないことを条件に井戸から助け出した。

雷さまは、そこに雷を落とさないことを条件に解放してもらった。

それを見た農夫が井戸にフタをし閉じ込めた。

雷除けのおまじないを教えることを条件に、雷様を井戸から救出。

おまじないは、「雷はクワの木が嫌い。クワバラクワバラクワバラと3回唱えると雷が落ちない」というもの。

下線部が大筋と違っている部分なのですが、あらすじにあまり影響がない、どうでも良い部分が違うでしょ?

「くわばらくわばら」伝説を採集してこうして比較して書いてみると、全く違う地域に大筋は同じ民話が伝わっていることの方に驚きます。昔々から言い伝えられていたとは言え、どこからどう伝わったのか。それとも偶然、同じ話が違う地域で発生したのか。民俗学的には面白いテーマだと思います。

この3地域の伝説に優劣はなく、大阪も兵庫も、

「これをきっかけに、お互い何か交流できたらええんちゃいまっか♪」

と笑っている程度で、お互いをニセモノ扱いしているわけではなさそうです。 そこが日本式大らかさといったところでしょう。

本編は、大阪の方を見ていこうと思います。

大阪の「くわばら」伝説の場所は

大阪の伝説の方は、意外なほど近くに存在していました。

実は一時期この地域にお世話になったことがあり、ここあたりは我が庭同然の場所だったのですが、「灯台下暗し」とはこのこと。地図の下にあるTSUTAYAなんぞ、高校生の時のたまり場やったぞというほど、身近すぎました。

それも、住所を見ていただければわかりますが、西福寺は「桑原町」にあります。「くわばら」伝説、現代に生きるといったところでしょうか。

西福寺へは、最寄り駅から歩いてでも行けるのですが、参拝客が多いのか町中にしては比較的大きめの駐車場も備えています。ちなみに、読みは「さいふくじ」だそうです。

正月だからか、紅白幕に参拝経路の案内が掲げられていました。

入って見ると、なんだかガランとしていました。人がいないということではなく、敷地に空きが多いなという意味で。神社だと全く気にならないのですが、お寺だと何故か気になってしまう。これは何故だろう。

ここ西福寺の歴史は、奈良時代にさかのぼります。

桑原の地も奈良時代からの歴史を持っているのですが、そこには佛性寺というお寺がありました。ここ周辺に落雷が非常に多いため、そこの僧侶が「雷封じ」(落雷よけ)のために「大般若経」を写経しました。その記録が重要文化財の大般若経(三重県常楽寺蔵)の中に残っているというから、ある意味日本史というのは怖い。千年以上前の記録が、千年以上前の書物に記録されているのだから。我々も迂闊なことはできません、千年後に笑いものにされてるかもしれないから。

これが西福寺と「くわばらくわばら」の伝説とのかかわりですが、あくまで伝承の他の2つと比べ、西福寺には間接的ながら証拠(?)があります。「くわばらくわばら」の語源としては一歩リードといったところでしょうか。

しかし、上にも書いたとおり、当事者はWin-Winの関係を望んでいるので「由来探し」はこれくらいにしておきましょう。

もとになった佛性寺は現存しませんが、その跡に建てられた西福寺がそれを引き継いでいます。「雷除け」のご利益があるとされ、電力会社やプロゴルファーなどが祈祷に来るそうです。

西福寺と重源との関係

西福寺には、もう一人ゆかりの人物がいます。

俊乗坊重源(1121-1206)という僧侶です。

マクロ日本史では、源平の騒乱で焼けてしまった奈良東大寺の復興に尽力した人として知られています。また、主に西日本各地で治水や灌漑設備を作ったということでも知られています。

当時の僧侶はお祈りをするだけの存在ではなく、土木技術の知識と技能を持ったエンジニアでもありました。考えてみれば、弘法大師こと空海も、各地に灌漑設備を作り「水」という恵みをもたらしていますね。だからこそ「聖人」扱いされているのだと。

空海は唐からお経だけではなく、当時最先端だった土木技術も持ち帰ったと伝えられています。重源も当時は宋だった中国で渡り、土木技術を身に着けたと言われています。宋へ渡ったという確証はないのですが、重源が高度な土木エンジニアだったことは確かなようです。

重源はここの地方生まれとも伝えられていますが、その真偽はさておき、西福寺に滞在していたことがあることは確かなようです。

西福寺周辺も雨が少なく、住民は慢性的な水不足に悩まされていました。重源は山の上にまずダムを作り、田畑に水が行き渡るようため池や用水路作りなどを指導しました。その伝説は今でも和泉市に残り、「俊乗坊」が訛った「すじょぼさん」として呼ばれています。

また、重源は宋から水仙の花を持って帰った人とも言われていますが、和泉市の市花は水仙となっており、重源とのつながりを残しています。

「雷様伝説」は、この時に起こったとされています。

重源が西福寺で雨乞いの儀式を行っていたとき、本堂の隣にあった井戸でおばあさんが洗濯をしていました。その時に雷様が落ちてきてうんぬんと。

うんちくはおいといて、お目当ての雷井戸へ。そこで見たものは・・・。

あれ?雷井戸が…(汗

あれ?

事前に調べた雷井戸はこんな姿なのですが・・・なんか「破壊」されてるし(汗)もしかして、ライバルの「反雷井戸分子」による破壊活動が起こったのか!?

上のイメージのまま参拝に来たのにこの有様。一体なにが起こったのか、お寺の関係者の方に聞いてみました。

その方によると、本堂の移転工事を行うようで、そのために「雷井戸」が邪魔になりました。そこで、井戸を囲っていた玉垣を一時的に取っ払ったそうです。

2018年1月現在、「雷井戸」はこんな状態になっています。

しかし、本堂の移転後は元に戻すので、決して「取り壊した」わけではないようです。しかしながら、玉垣を払ってその穴の姿がさらけ出されると、井戸というよりただの穴。早く元通りになって欲しいものです。

本堂の横には数多くの絵馬が奉納されていました。絵馬って神社に奉納するものじゃ…まあまあそこは日本。そんなこと気にしない。

しかし、これが外国人にはアンビリーバボーな風景なのです。絵馬は神道発祥のものだと言われていますが、それを仏教の寺に奉納する…イスラム教のモスクでマリア様の像を拝むようなものじゃ…ああ!頭痛が!日本って国はわけわからない!

これが、しれっと神仏習合している中国福建省・広東省(台湾・香港含む)を除いた一般外国人の認識です。

絵馬にどんなお願いを書いているか見てみるのも、参拝のちょっとした楽しみなのですが、目立って多かったのは合格祈願。

雷除けと合格祈願って何の関係があるのかというと。落雷除けのお寺なので「落ちない」、つまり合格するに掛けたということなのです。日本人て、ホンマに言葉遊びが好きな民族やねと、この一件だけで感じます。

もう一つ多かったのは、耳の病気の完治関連。難聴などの耳の病気の治癒を祈願した絵馬。これこそ何の関係があるのか。

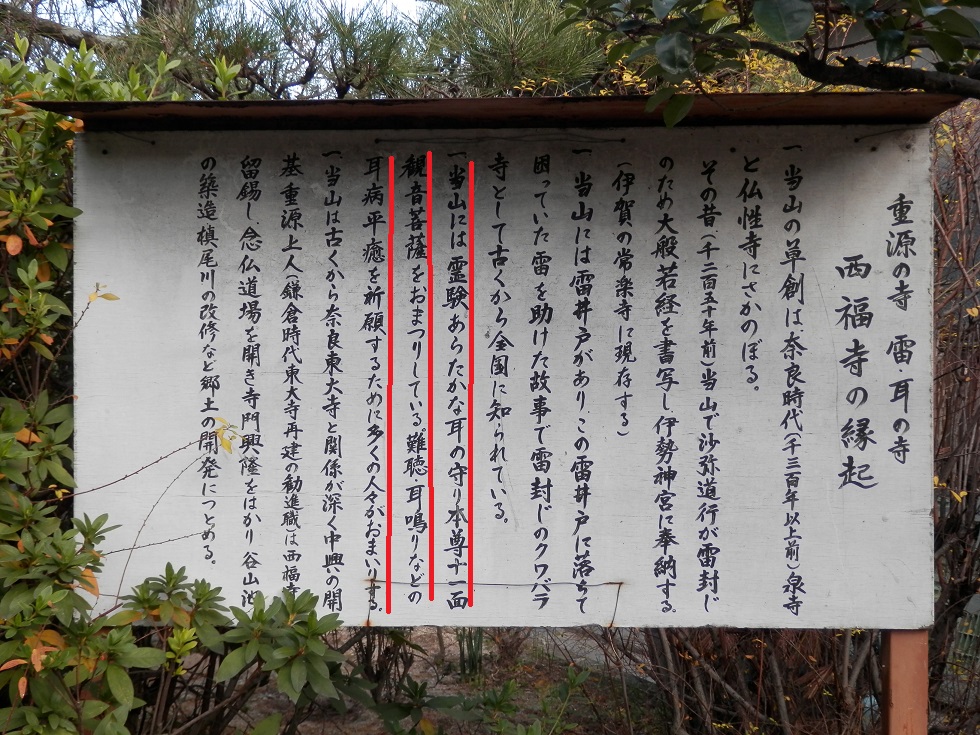

西福寺の境内にある案内には、こういうことが書かれています。

ここの御本尊が十一面観音菩薩で、その功徳により耳の病気の祈願・祈祷に来る人が、絵馬の数だけでもけっこういるようです。私も最近、遺伝か耳が少し遠くなった気がするので、守護のダルマさんを購入しました。

さて、実地見聞はこれで終わり…と思ってさらに情報を集めてみたのですが、あまり知られていない「雷様伝説」がもう一つ存在していました。それも西福寺からそれほど離れていない距離に。

お次はその「もう一つの雷様伝説」の地へと。(続編へ続く)