相馬と聞いて、たいていの人がまず連想するのが馬追祭りでしょうか。私もまずそれを思いつきます。

相馬氏は武勇や戦略眼に秀でた当主を多く輩出し、あのイケイケだった伊達政宗でさえも退けています。

関ヶ原の戦いでも、堂々と西軍につきながら改易を逃れ、相馬中村藩6万石の主として、鎌倉時代から幕末まで700年間君臨していた「小さな大大名」でした。

今回は、そんな武士の町にあった遊郭の話。

相馬中村遊郭とは

中村遊郭の歴史はよくわかりません。

なぜなら、相馬藩には遊郭が存在しませんでしたとされているから。

『相馬市史』によると、明治初期の資料も残っていないとされていますが、明治元年(1868)の戊辰戦争で領内に新政府軍が多数入ってきたことにより、慰安婦こと遊女が求められました。

そこで、当時の小高・浪江・鹿島に置くよう命令され、他地方から遊女を連れてきたそうですが、ここ中村に置かれた記録がありません。

が、当時は「草餅」という暗号のような呼び名だった私娼はおり、明治4年(1871)には事実上の「草餅禁止令」も出されています。

中村に貸座敷営業許可としての遊郭が開業したのは、明治9年(1876)のことで、明治12年(1879)の統計書の記録にも残っています。

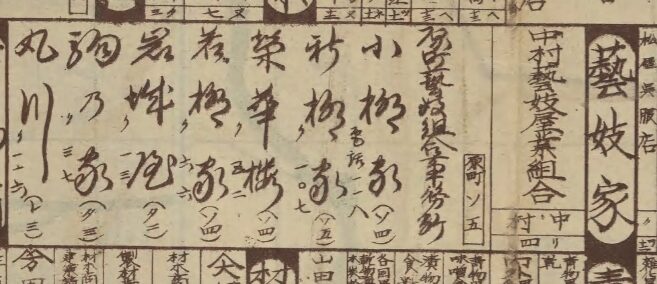

『全国遊廓案内』には、以下のように紹介されています。

中村町遊廓は福島縣中村町に在つて、常磐線中村駅で下車する。

中村町は相馬氏の奮城下で、濱街道屈指の繁華地、相馬焼の産地として普く天下に名高い。

相馬城址には相馬氏の先祖を祀った相馬神社があり、馬場先には櫻樹が澤山ある。附近には松川浦の勝地、原釜海水浴場等がある。貸座敷は五軒、娼妓は約二十人、店は陰店を張つて居て、遊興は廻し制度、費用は御定りが二圓五十錢で臺附、一時間遊びが一圓である。

『全国遊廓案内』 読みやすいように筆者独自改行

「貸座敷五軒」は、まあ間違いでしょう。

相馬中村遊郭が「貸座敷五軒」だったのは最古記録の明治12年のみで、あとはゆっくり時間をかけて減っていくのみ。統計書というこれ以上疑いようがない一次史料なので、間違いないでしょう。

『福島県統計書』は残念ながら昭和4年(1929)以降のデータがなく、おそらく閉廓してしまったと思っていました。

が、内務省警保局(現在の警察庁)のデータには「昭和5年6月末時点」のデータがあり、それによると貸座敷2軒、娼妓数4人。

数字だけ見ると絶滅寸前のように見えますが、注目すべきは遊客数と売上。

遊客数1,778人、売上約47,122円は、1日あたり5人の客が来て客単価も高く、数字としては悪くない。遊郭を経営学的に見ると、(たぶん)常連さんがガンガン消費してくれる優良株な方ではないかと。

実際、売上は客数は9〜10倍の差をつけられている福島市一本杉遊郭や白河遊郭を越えています。

この不思議な客単価の高さはなんだろう…かえって不気味です。

大日本職業別明細図.jpg)

大正15年(1926)の地図では、「陽盛楼」「磋様(字がないので当て字)楼」の妓楼2軒が確認できます。

逆に言えば2軒のみ。『福島県統計書』でも相馬中村遊郭は妓楼2軒(娼妓7人)とあるので、この記載は間違いではないはず。

Googleマップと照合すると、この位置となります。歓楽寺が灯台代わりの良い目印になってくれています。

郷土資料によると、遊郭は「駅前の通りの一本北を走る道」にあったといいます。この記述が正しいなら、地図の妓楼2軒の赤枠内だけではなく、明治時代には青枠内にも妓楼があったのかもしれません。

前述のとおり、統計書には昭和5年の数字を最後に、翌年から中村町の欄が消えています。

ここで廃廓になったのだなという事実を間接的に確認できるのですが、相馬中村遊郭は昭和7年(1932)8月1日に貸座敷指定地解除、つまり廃廓になっていることが『福島県公娼史』から確認できます。

ここでなんかピンときました。

上述した内務省警保局の「謎の売上爆増」は、閉廓が決定した大盤振る舞い、今風に言えば「閉店セール」の結果ではないかと。

時期が合うっちゃあ合うので、たぶんそうじゃないかと勝手に推測しております。

そんなわけで、相馬中村遊郭の歴史はこれにて幕を閉じました。

相馬中村遊郭は今…

昭和初期に亡んでしまった相馬中村遊郭ですが、現在はどうなっているのでしょうか。

…といっても行ったのはコロナで「陸奥ひとり旅」をしていた2020年。5年前の画像であることをご了承ください。

さすがはもののふの里らしく、玄関口の相馬駅も武家屋敷っぽい質実剛健なつくりです。

駅前にあるそば屋「手打ちそば処ふくしまや」です。

私が訪ねた時はコロナで休業していたのか、単にメシ時じゃなかったのか忘れてしまいましたが、

ええ感じの建物やな〜

と思いつつ食べなかったことは確かです。単に金がなかっただけかもしれません(笑

それはさておき。

相馬の歓喜寺です。

地図によると、この裏側に遊郭があったとされています。

昭和初期に消えた遊郭、まあ何も残ってないやろと期待もせずに向かったのですが、案の定それを物語る遺物は全く存在せず。

わかっちゃいるけど、実際にないと自分の目と足で確認すると、安心感さえ芽生えます。

ところで…

相馬にある有名な料亭に、「新開楼」があります。

いや、閉業してしまったので「あった」と書く方が正解ですが、建物はまだ残っている…はず。

一部ブログでは、ここ近辺や新開楼自体を遊郭と書いている人がいるのですが、ここ界隈にあったのは花街であって遊郭ではありません。また、新開楼自体も大正時代に開業された料理旅館なので全く違います。つまり「シロ」なのでご注意あれ。

なお、新開楼があった界隈は昔の相馬の繁華街で、花街もあって賑やかだったそうです。

隣の原町(原ノ町)の組合の方が目立っていますが、中村芸妓も存在していて「新開楼」もその一端を担っていました。

コメント