上野芝向ヶ丘町ー「向ヶ丘」の名前の由来

向ヶ丘住宅地の、そもそもの地名は「踞尾」でした。踞尾という難易度高めの地名は、「つくの」(正しくは「つくのお」)と読みます。今は「津久野」と書きますが、これは踞尾の地に公団団地(今のUR)に隣接した駅を作る際、「踞尾」なんて馴染みのない漢字は使っちゃダメという国鉄ルールでNGとなり、常用漢字を使った「津久野」になった経緯から。

今は地名まで「津久野」になってしまい、「踞尾」が化石地名と化してしまう、何とも皮肉な結果に…。

上野芝や向ヶ丘界隈を「つくの」と言うのは、地元の地理に詳しい人であれば少し違和感を感じます。

近くと言えば近くなのですが、なんだか違うよねという距離感もある。しかし、「踞尾村」という広い区域の一部だった地が、「向ヶ丘」という名前がどこから湧き出てきたのか。そこが気になるのです。

さて、急に湧いて出てきたような「向ヶ丘」という地名は、どこから出てきたのか。

上野芝駅から向ヶ丘の住宅地へ向かうと、駅からいったん急な下りになり、百済川という川を跨いでいったん平坦となります。そこから一気に急傾斜の上り坂に。

この地形を見るとわかるように、「上野芝」から見た「向こう側の丘」、すなわち「向ヶ丘」と名付けられたと私は推定しています。

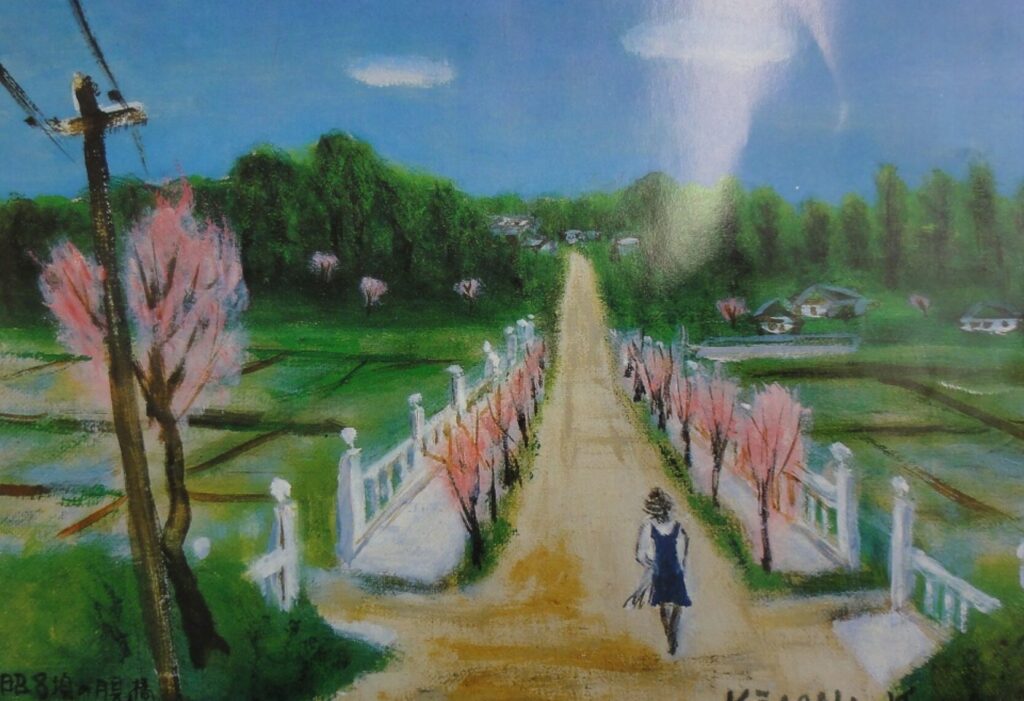

今でこそ見渡すかぎりの住宅地ですが、当時は下の絵のような風景だったのでしょう。

帽子をかぶった女学生がおそらく家路につく様子を絵にしたものだと思います。ここに住んだこともないのに、何だかノスタルジックで、我々が置き忘れた何かがこの絵に含まれているような気がします。

しかし、この写真が実は上野芝向ヶ丘町に残る謎のキーポイントとなります。

嘘かまことか!?向ヶ丘は元々○○のはずだった!?

このように、住宅地として阪和電鉄は向ヶ丘を開発したのですが、ここはそもそも住宅地のつもりで土地を買収したものではないと言われています。

『堺市史』によると、「踞尾村の駅東南約五町」の土地に1万坪の大遊園地や野球場を建設するつもりだった阪和電鉄。地主に土地の買収交渉をするも交渉は決裂。

阪和電鉄は次に、「大鳥神社南側から野代にいたる約4万坪」の土地を遊園地候補にし、坪5円で地主と交渉が上手くまとまりました。

結局、そこには遊園地どころか何もできなかったのですが、交渉がまとまったと聞いた踞尾村側も買収に応じたものの、出来たのは遊園地ではなく住宅地。阪和電鉄側は、大阪市内に近い場所に遊園地を作ると、維持費の関係で採算が合わなくなると計算しました。南海はこの近くに中百舌鳥球場を建設したものの、市内との距離が中途半端だったため失敗に終わったので、阪和電鉄の判断は正解だったのかもしれません。

しかし、何も聞いていない地主や村民は、そりゃねーよーと思ったのでしょう、阪和電鉄に対しかなり不信感が残ったそうです。

これは、阪和電鉄建設中(昭和4年)の『大阪毎日新聞』をソースに『堺市史』に書いていることですが、半公式の阪和電鉄史である『阪和電気鉄道史』や、向ヶ丘自治会のHPや会報には、遊園地の「ゆ」も書かれていません。新聞には具体的な地名は書かれていませんが、「踞尾村の駅東南約五町」とはまさに上野芝向ヶ丘町のこと。おまけに「向ヶ丘」と付くのは住宅地が出来た後なので、記述が正しいなら間違いありません。

もし、ここに本当に遊園地が出来ていれば、上野芝向ヶ丘町の歴史は全く違っていたはず。関東の向ヶ丘遊園を差し置いて「初代向ヶ丘遊園」に…と思ったら、向こうは昭和2年(1927)開園なので、どっちにしても向こうの方が早いや。

ここでもか!阪和電鉄vs南海鉄道バトル

さて、鳴り物入りで分譲・入居を開始した向ヶ丘住宅地、これがとんでもないトラブルに巻き込まれてしまいます。

家は雨漏りするは、水道の水は濁って飲めないなど、クレームが続出。

最初の直営住宅地なので経営ノウハウがなく、何かとトラブル続きなのは仕方ない面もありますが、阪和電鉄はお客様に耳を傾ける姿勢で、自治会や住民との関係は良好だったそうです。

しかし何より、重要なライフラインである電気が通らない。

当然、住民は激おこぷんぷん丸。

電気完備って広告に書いてたやんか!詐欺やんか!

しかし、どうすることも出来ずほとほと困った阪和電鉄。

電気が来ないその理由とは…。

立ちはだかるは、あの永遠のライバル南海鉄道(現南海電鉄)でした。

時代は蒸気機関車から電車へ移る時代、鉄道会社にとって電気は経営を左右する死活問題。そこを「他社」に任せていては経営は安定しない。鉄道会社は電気会社や発電所を買収、自社の財産にしていきました。

当時電気は一般家庭にも電化が浸透し、伸び盛りの新興産業。鉄道会社にとってはメインの鉄道収入に次ぐ収益率の高い事業となりました。

南海も大正後期には堺や岸和田などにあったローカル電気会社を買収していき、今の堺市より南、泉州地方の電気事業を独占していました。

それも子会社を作るなどではなく、南海の直営。関西電力ならぬ「南海電力」です。

.jpg)

自前で堺に火力発電所まで作っています。今と比べたら小規模とは言え、鉄道会社が発電所を持っている自体が驚異でした。

私鉄が電力会社を所有し、沿線の電気供給を独占する方式は、戦争中に電気が国家に強制的に没収されるまで続きました。

南海が独占していたエリアに阪和が住宅地を作る。電車の電力は、おけいはんこと京阪電鉄が手中にしていた和歌山の電気会社が供給していたのですが、住宅地になると話は別です。南海は、ここぞとばかりに「向ヶ丘ハラスメント」に入ります。

なんで商売仇の阪和の住宅地に電気やらなあかんねん!

ほぼ原文ママの南海の言い分です。

血も涙もない鬼の南海は、ひたすら向ヶ丘への電気供給を拒否。困った阪和と向ヶ丘の自治会は、

ちょっとどないかしてーなー!ライフライン止められたらたまらんわ!

と大阪府に泣きつきます。

大阪府も、南海さんちょっとそれはひどいんちゃう?と仲裁に入り、南海は仕方なしに電気を供給することになりました。

しかし、さすがは南海。転んでもただでは起きぬ。

渋々電気を通すことに同意した南海が自治会に提示した月の電気料金が、当時のお金で100戸あたり2000円。向ヶ丘住宅地の初期の戸数が120戸なので、単純に割ると一戸あたり約16.6円となります。

が、16円といっても、当然ながら現在の16円ではありません。

当時の一般的な職業だった大工の平均日給が2円だった時の16.6円。今関西のド短期バイトの日給が¥8,000~10,000くらいなので、2円はだいたいそれくらいに値します。

感覚的な換算だと約6~8万円。電気代に月6万は今から見てもぼったくり以上の何かですが、当時も

それ、ぼったくりやん!!

という声はあったでしょう。

結果どうなったのかは記録に残っていなかったのでわかりませんが…まあ、どうにかなったのでしょう。

電気が開通するまでの間、住人は石油ランプで過ごしていました。向ヶ丘に最初に入居した人は数ヶ月間石油ランプで過ごし、この時の生活を忘れないと「家宝」としてランプを保存していたそうです。

上野芝駅と向ヶ丘町とをつないでいた橋…その名は「月見橋」!!

話はまだまだ続く!