エレベーターガール

昭和初期に生まれた「◯◯ガール」の中で、現在でも使われている名称のひとつです。エレベーターガールは、昭和初期の「もっとも尖端的な職業」として大人気の花形職業でした。

日本で初めてエレベーターガールを採用した松坂屋のHPによると、最初は「昇降機ガール」と呼ばれていたそうです。

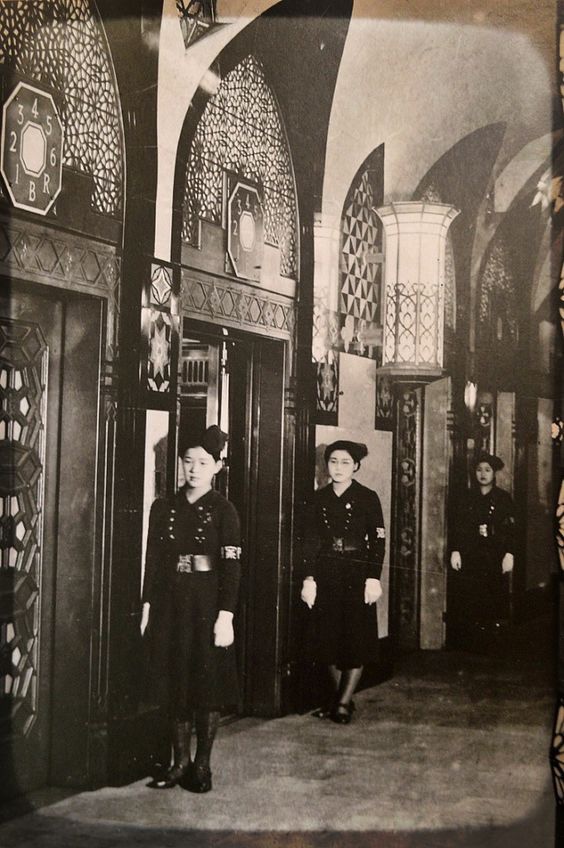

(1930年代、大阪心斎橋大丸のエレベーターガール)

昭和8年(1933)8月19日『大阪毎日』に掲載された、京阪デパートのエレベーターガール募集広告です。細かいところですが、「エ」が「ヱ」になってますね。

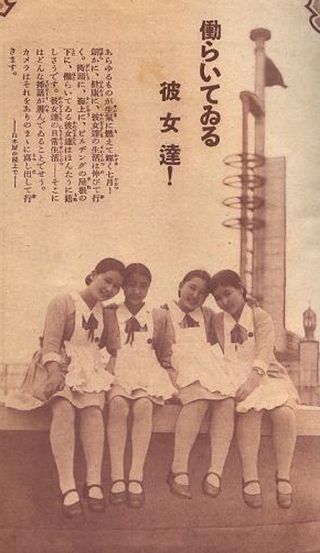

また、エレベーターガールがいればエスカレーターガールもいました。

昭和11年、阪急電鉄が念願の神戸市内(三宮)延長を完成させたのですが、ホームまでの階段に「動く階段」ことエスカレーターが敷設されました。写真の階段の先は、阪急線のプラットホームです。

たかがエスカレーターにガールは要らんやろと思うのですが、当時は珍しい分危険を伴ったのでしょう。

「エスカレーターガール」は戦後もしばらくはいたそうで、アニメ「魔法使いサリー」の白黒版の第一話に、ほんのワンカットですが「エスカレーターガール」が登場していました。

エアガールーCAの先駆け

昭和に入り大きく進化・発展したもの…それは飛行機。

「エア」はAirなので飛行機のガール・・・まあお察しのとおりスッチー…というと年齢がバレるか、CA(客室乗務員)です。

日本で「エアガール」を初めて採用したのは、「日本航空輸送」という会社でした。昭和6年(1931)2月5日に一次試験が行われ、応募者141人から10人に絞られました。3月に二次試験が行われた結果、女学校卒業予定の3人が日本初のCAとして採用されました。

めでたく決まったエアガールですが、実は裏話があります。

実はこの3人、翌月の4月には全員退職してしまいます。

理由は給料の安さ。給料は「フライト1往復あたり3円」だったのですが、1日一便として20日働けば月60円。いや、10日働いて30円ゲットでも、月給10~15円が相場だった当時の女性にしては破格の給料だったはずなのですが…。

たぶん、飛行機の性能も良くなく、給料に見合わないほど当時の空のお仕事は過酷かつ危険だったのでしょう。なにせ海軍パイロット養成学校が、「人類虐殺学校」と陰口を叩かれたほど死亡率が高かった時代でしたから。

それからエアガールの空白時代が続き、本格かつ大量採用となったのは昭和12年(1937)、国際線が就航し始めた頃でした。

いずれも昭和15年(1940)前後、大日本航空のエアガールたちです。

マリンガール

また、空にガールあれば海にもガールあり。

この当時は船も重要かつ常用される交通手段の一つでしたが、そこに現れたのが!

「マリンガール」でした。

彼女らは乗務員として船に乗り込み、客向けのサービスを行っていました。

こちらは昭和15年(1940)、琵琶湖遊覧船のガイドをする「マリンガール」です。

バスガールと市電ガール

番付のトップクラスに、「女車掌」という名称があります。

今はワンマンが当たり前になっていますが、昔のバスは車掌も乗り込みきっぷの販売などを行っていました。バスの女車掌は、やはり当時の流行か「バスガール」と呼ばれることもありました。

バスガールの始まりは、大正13年(1924)の東京市バスでした。関東大震災で打ちひしがれた東京に活気を取り戻そうと、殺風景な乗り物に「花」を添えるべく新設されました。

ところが、募集人数170人に対し、希望者は70名ちょっと。予想外の不人気に東京市はそんなバカなと頭を抱えたそうです。この5年後には寝てても志願者が殺到する時代になったのですが、東京市の目は少しだけ、時代の先を行き過ぎたようです。

その「5年後」の昭和5年頃から、バスガールが大ブレークします。

コスプレ大会の写真ではありません。昭和3年(1928)、大阪市営バスの女車掌です。

男装の麗人のような出で立ちですが、ちょうどこの時期は、川島芳子に歌劇団の男役の「男装の麗人」が流行ったので、この奇抜すぎる制服は流行に乗ったのかもしれません。制服の色もカーキ色に赤のネクタイと、「男装の麗人」を意識している感があります。

同じ大阪の民間バス会社、通称「青バス」のバスガール。「青バス」に対し市営バスは「銀バス」と呼ばれ、両者は血で血を洗う、壮絶な客の取り合いをしていたライバルでした。

バスガールは内地を越え、外地へも飛び出しました。

1930年代、日本統治時代の台湾台北のバスガールです。

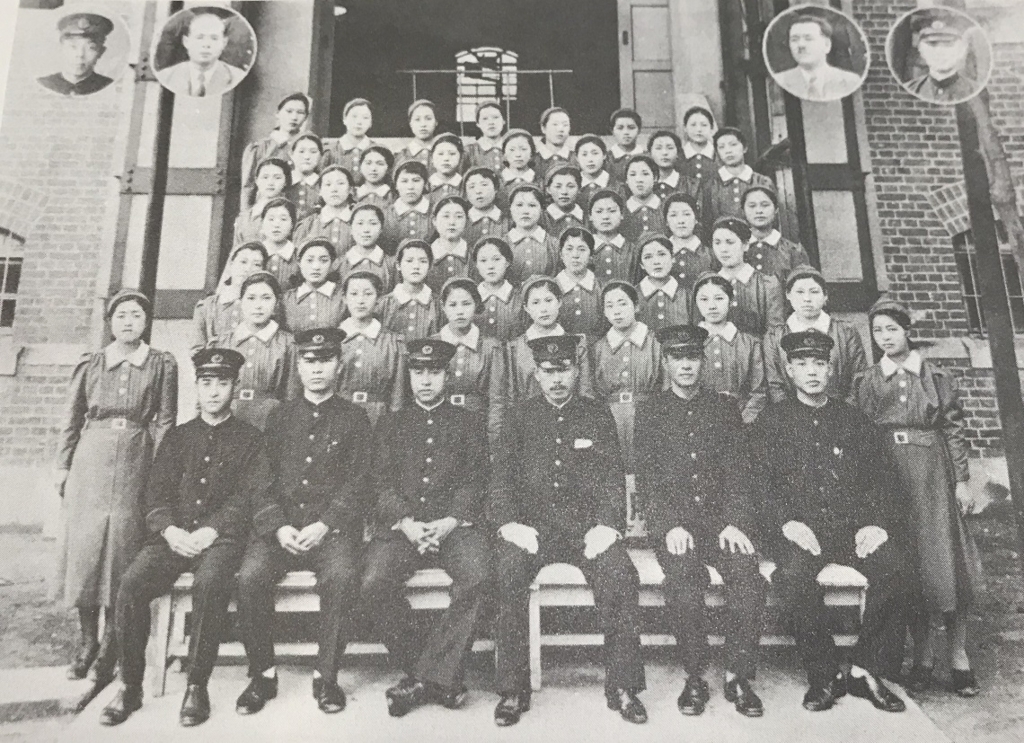

「ガール」は市電とも相性がよく、バス以上に各都市の市電が積極的に女性を採用していました。市電に特化したネーミングはないようですが、ここでは敢えて「市電ガール」という新語をつけてみます。

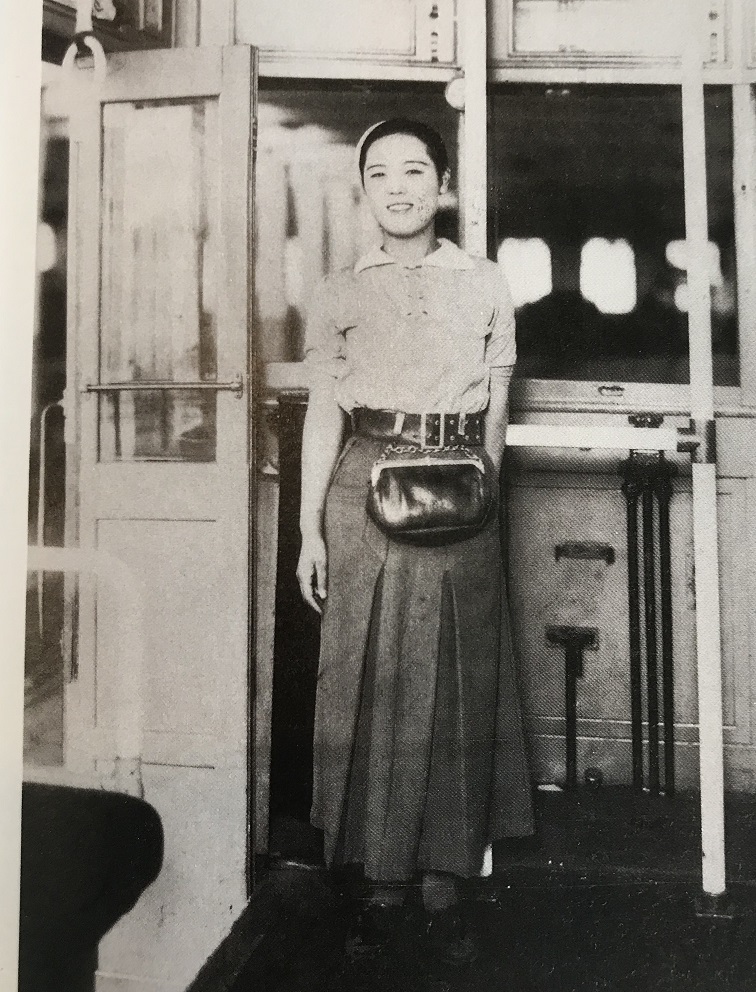

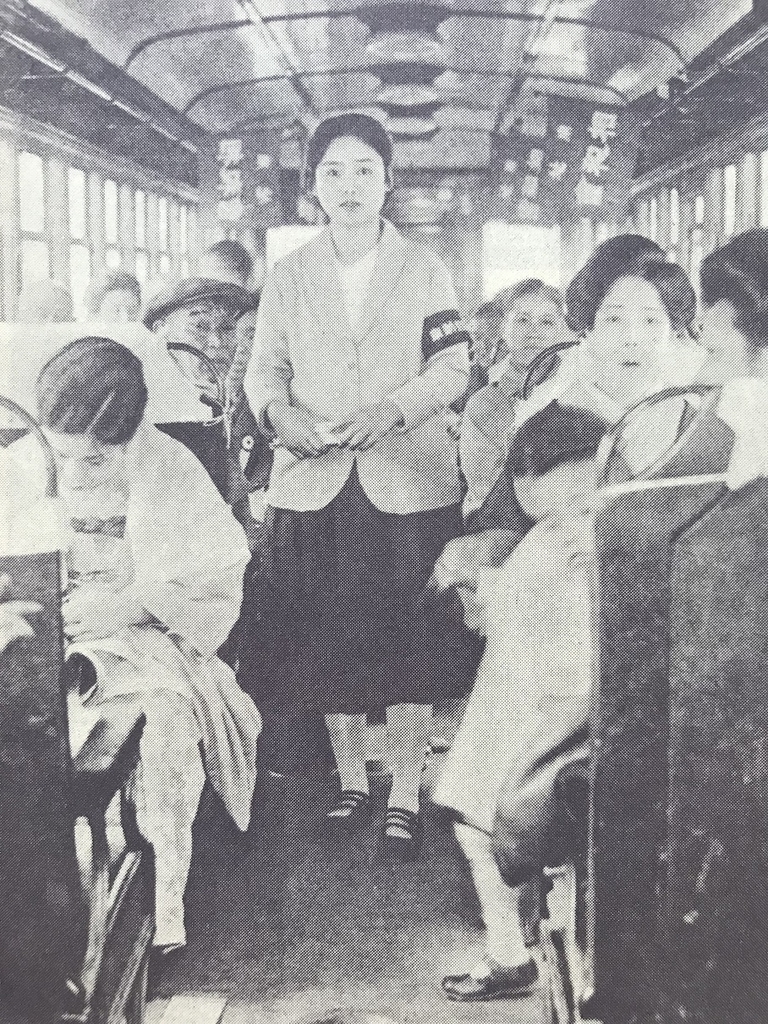

1936年(昭和11)、京都市電の女車掌たちの実習風景です。

昭和12年(1937)、東京市電のガールたち。写真からでもわかる気品と市電ガールとしての矜持を持つ真ん中の女性に、思わず目が向きました。

他の4人が腕章をつけていますが、立ち姿がだらしないので、たぶん「研修中」と書かれた新人ではないかと。真ん中の彼女はOJT係の先輩でしょうね。

東京市電嬢は「サービスガール」と呼ばれていました。

昭和10年(1935)、神戸市電ガールです。

濃緑と薄緑の上下の制服に、斜めにかぶったおしゃれな制帽。機能性とおしゃれを両立させたモガスタイルは、さすがは神戸だね~おしゃれだね~と大評判。遠く東京から見物に来たり、車内でプロポーズされることもあったそうです。

なお、「市電ガール」は他にも、名古屋や長崎、広島などにもおり、全国規模で広がっていました。

もっと珍な画像を。

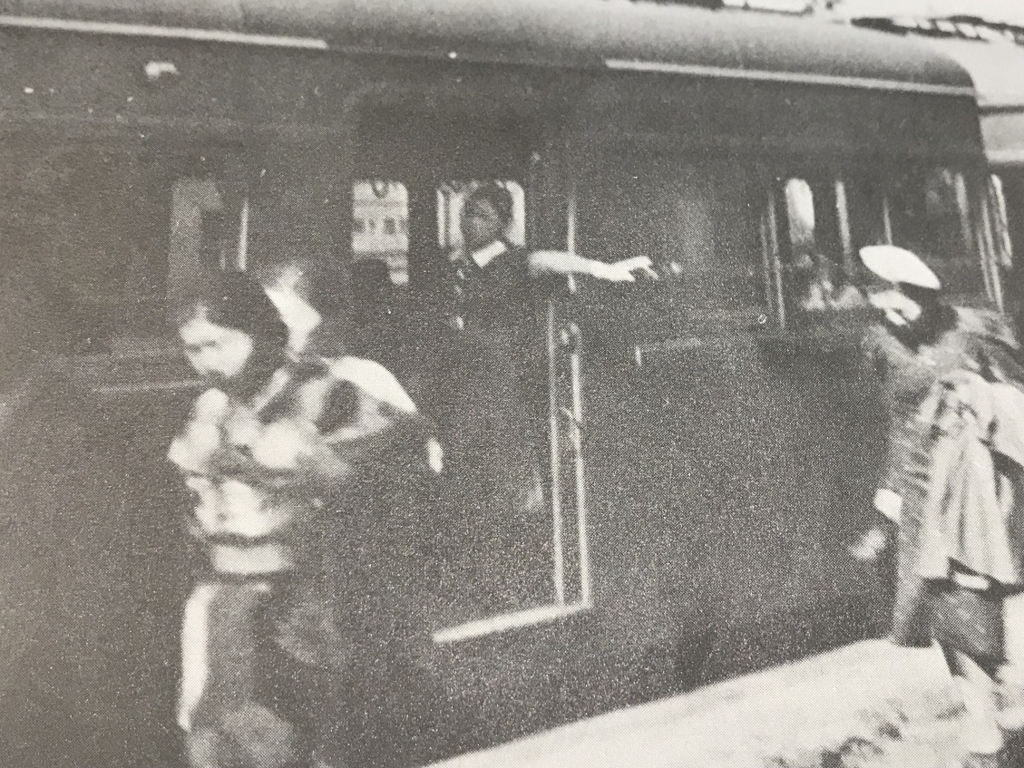

電車の女車掌です。

日本で初めて女性車掌を採用したのは、う○こ色電車でお馴染みの阪急電鉄。昭和13年(1938)のことで、阪急電鉄の公式社史にも、

「どうだ、我が社が日本初だぞ!」

と偉そうに誇らしげに書かれています。

と言いますが!

昭和7年には参宮急行電鉄(元近鉄大阪線)の急行列車に女性乗務員がいたりします。出典は『アサヒグラフ』昭和7年7月号なので、論より証拠。

が、彼女の肩書は「乗務宣伝員」であって、沿線の観光名所を紹介するPR嬢。車掌ではありません。

彼女いわく、男の酔っぱらいに冷やかされたり絡まれたりすることがあり(当時はセクハラなんて概念はないし、働く女性自体が動物園のパンダ状態)、乗務後一人で泣くこともあるという、生々しいインタビューもあります。

阪急の車掌の話に戻ります。

彼女らの肩書は「補助」だったものの、45名の大量採用からしても将来の主力と計算してのことだと思います。ただの補助や話題作りなら「若干名」でしょう。

しかし、はやり時代が悪かったか世の中は戦争に入ってしまい、阪急の試みはあまり知られずに終わりました。

ガソリンガール

モータリゼーションといえば、戦後の昭和40年代を思い浮かべる人が多いと思います。高嶺の花だった乗用車が大衆化した時代です。

しかし、大衆化とは言い難かったものの、昭和初期にも小さなモータリゼーションが日本で起きていました。乗用車の増加で「渋滞」という言葉が生まれ、トヨタや日産自動車が生まれたのもこの頃です。

車の追加によって増えるもの、それはガソリンスタンド。もうこれでお察しでしょう。

そう、ガソリンスタンドの女性店員が「ガソリンガール」なのです。

しかし、世のオスどもはメスに弱いのは、人類がいくら進化しても変わらない法則。

「ガソリンガールが給油してさしあげるわよ♪ 窓も拭くわよ(ハァト」

と、美人な店員がいる所には車が殺到したそうな。

このガソリンガールはかなり人気と需要があった証拠に、上の番付では堂々の関脇に位置しています。

ショップガール

お店の売り子、女性販売員のことです。特に百貨店のショップガールは1,2位を争う大人気の職業で、想像通り「デパートガール」と呼ばれていました。この言葉も「デパガ」として現在まで生き残っています。

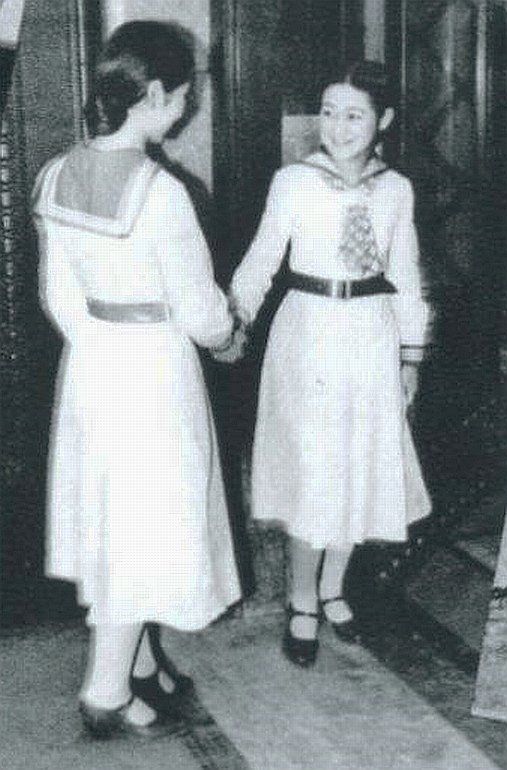

屋上で営業前の準備体操をする、大阪梅田の阪急百貨店のデパートガールたち。

採用試験には女性が殺到。セーラー服の女学生から妙齢の婦人まで、様々な階層、年齢層がいたことが伺えます。

デパートとくれば案内嬢。「ガール」はつかなかったですが、こちらも女性花形の職業でした。

やはりデパートの顔だけに容姿端麗、育ちの良いお嬢さんを選んだそうです。

食堂ガール

番付の横綱を張っている「ウェイトレス」は説明不要ですが、当時の雑誌を調べてみると直感どおり「食堂ガール」と呼ばれていました。

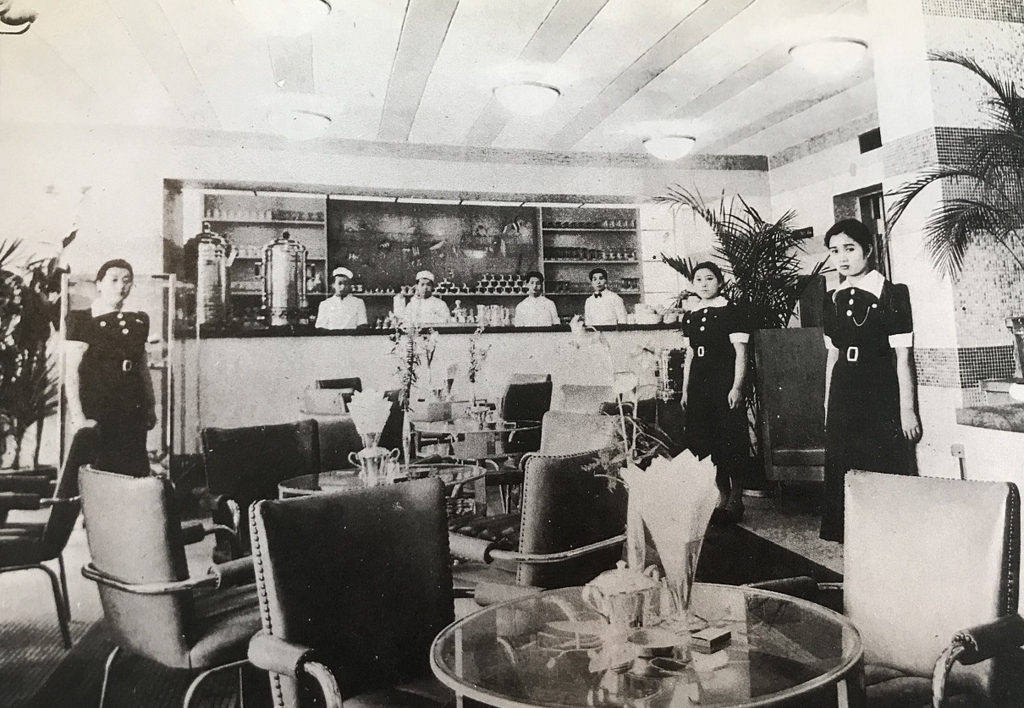

昭和12年(1937)、大阪難波高島屋の地下食堂『難波グリル』の食堂ガールたち。

昭和11年(1936)にオープンした、神戸の阪急三宮ビル(現阪急神戸三宮駅)のフルーツパーラーのウエイトレスです。阪急直営なので、制服は百貨店のデパートガールと共通のようです。

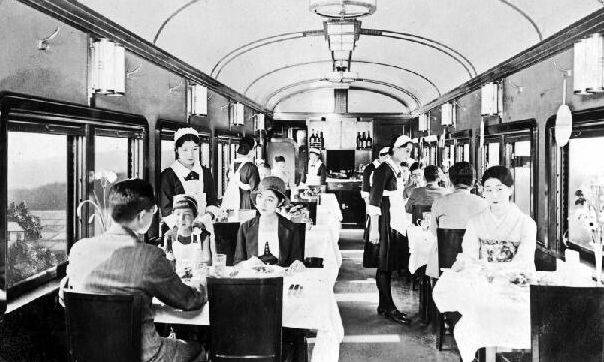

1930年代の列車の洋食堂車です。格好だけならまるでメイド喫茶です。

彼女らは総称として「(食堂)給仕」のような呼び方をされましたが、ウエイトレス、または食堂ガールはこの時代に生まれたモダンな呼び名でした。

マッチガール

『マッチ売りの少女』という、涙腺崩壊不可避の悲しい物語がありましたね。

あれは童話ですが、『マッチ売りの少女』は実在していました。それが、番付の上位にもいる「マッチガール」。

よく考えたら、「マッチガール」を和訳すると「マッチ売りの少女」でしょ?

童話と違い、「マッチガール」は喫茶店の中などでマッチを売り、寒くてひもじい…という悲しい思いはしないということ。

ところで、なんでマッチなのか。

当時のタバコは男子の嗜み、吸っていない方が男らしくないと敬遠されていました。これは私が小学生だった昭和50年代まで常識として社会に浸透し、私も「大人への階段」として喫煙したようなものでした。あ、今はすっかり禁煙者です。

それはさておき、戦前はライターもない時代、タバコはみんな吸うのでマッチが必然的に売れます。現在の街角のティッシュ配りのような「マッチ配り」もありました。当然、マッチにはお店や企業の広告が入っており、現在ではそれ専門のコレクターもいます。

喫茶店では、マッチならぬ「タバコ売りの少女」もいました。人呼んで「たばこガール」。写真は昭和11年(1936)9月のもので、白黒写真をカラー化したもの。

服が同じなので上の写真と同じ「たばこガール」でしょう。

残念ながら「マッチガール」の写真が見つからなかったので、「たばこガール」で我慢してください。

マニキュアガール

昭和ヒトケタ女子に流行るもの。洋服日傘、ハイヒール、そしてマニキュア。

モガの出現と共に生まれた「マニキュアガール」は、女性たちの爪にやすりをかけてお手入れをしたり、マニキュアを塗ったりと、今のネイリストと変わりません。ネイリストは最近生まれたトレンドのように思えますが、80年の歴史を持つ老舗(?)なのです。

マニキュアガールは百貨店の化粧品売場や、やはり当時最先端だった美容室のスタッフとしていることが多かったそうな。

『アサヒグラフ』昭和7年(1932)5月4日号で紹介されていた、大阪の美容院で働くマニキュアガールです。名前は加藤田鶴子さんですが、「かとう たづこ」なのか、「かとうだ つるこ」なのかはわかりません。

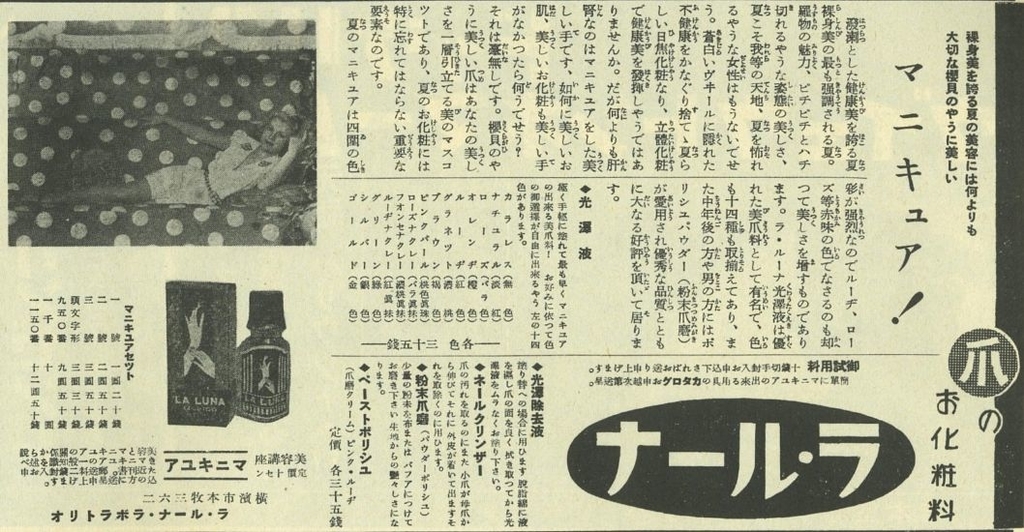

昭和11年(1936)のマニキュアの広告です。かなりカラフルな色が揃っていますが、お値段は35銭。3銭でたい焼き、10~15銭でラーメンが食えた時代なので、美容のためとは言え35銭は一般庶民にはけっこう厳しい。

昭和前期の珍書『エロエロ草紙』(酒井潔著)によると、同じ頃のイギリスでは「爪に絵を描く婦人があらわれ」と書かれており、今のネイルアートもこの時代に生まれたような記述があります。

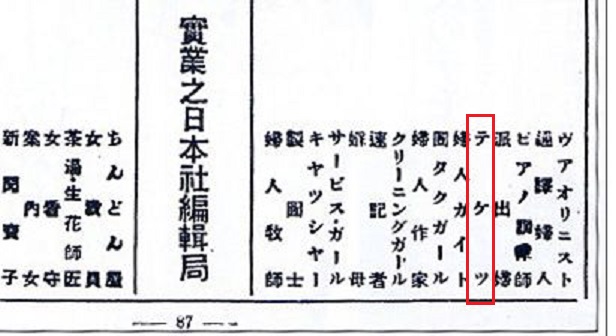

テケツ

番付には一つ、不思議な職業が書かれています。

この「テケツ」というものが、何者か理解に苦しみましたが、ググったらあっけなく答えが出てきました。

「テケツ」とは英語のticketsのことで、劇場などの切符売場の売り子、あるいは入り口で切符を切る人のことでした。なんや、ややこしい名前つけやがって。

要するにこういうことです。これは昭和8年(1933)、新宿の落語の殿堂、末広亭の「テケツ」です。「テケツ」は現在でも、寄席言葉として残っているようです。

この「テケツ」もやはり、「テケツ・ガール」と呼ばれたことがありました。

お次は高嶺の花!「モデル系ガールたち」

コメント