戦争に消えた川口華商とチャイナタウン

川口の中国人の数は、昭和5年(1930)には1,737人とピークを迎えました1。

実際に行くとわかりますが、華商が固まっていた本田一番町・二番町(現在の本田1,2丁目)は、広い大阪の中では猫の額ほどしかありません。そこに1000人以上の中国人がいたとすると、けっこうな密度です。

大正末期~昭和5年くらいが、中華街としての川口の絶頂期でした。

その後の日中貿易は、大陸情勢の硝煙臭さの濃度と共に不安定となっていきます。

昭和6年(1931)の満州事変以後、日本と大陸との関係が怪しくなったと同時に、華商が独占していた日中間貿易に日本の大資本が参入。対中貿易の半分を占めていた原料の現地生産も始まり、それによって1,500人いた華商は300人に急減しました2。

3年後の9年には再び1000人越えと商売も回復するものの、昭和12年の支那事変(日中戦争)とその泥沼化により日中貿易は再び先細り、川口に住む華商の数も再び減少しました。

しかし、川口華商の数の最後のデータは昭和15年(1940)でも1000人強3。

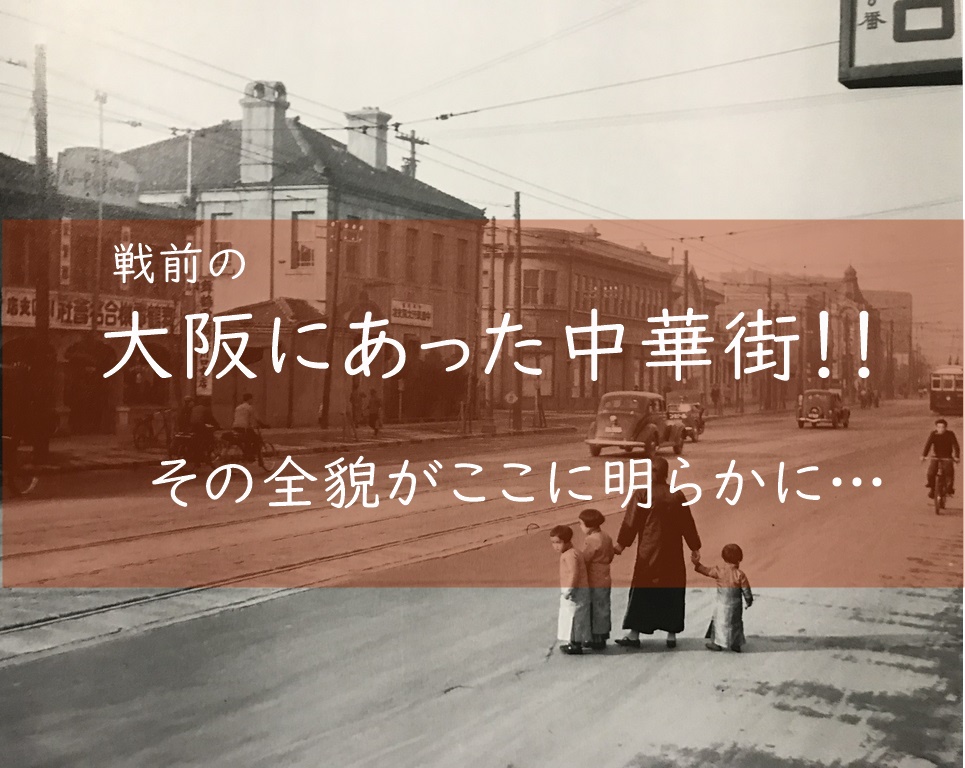

上の川口の写真は、ちょうどこの時のものとなります。

昭和16年の対米戦以後は貿易も統制され、商売どころではなくなった中国人は次々と帰国。さらに昭和20年の空襲で川口界隈は焼失、大阪の中華街の歴史はここで幕を下ろしました。

大阪中華北幇公所付属中華学校も空襲で焼け4、1946年に本田小学校の校舎の一部を借り、「関西中華国文学校(すぐに大阪中華学校に改名)」として再スタートしましたが、1956年代に現在の地に移り、現在に至っています5。場所こそ違うものの、大阪中華学校は川口中華街の残滓だったのです。

毎度のごとく文章が長くなってしまった、ここでいったん中入り。

実際に川口を訪ねた後編は次回へ。

①大阪市産業部貿易課編『事変下の川口華商』(昭和14年)

②大阪市編『西区史 第二巻』

③大阪市編『西区史 第三巻』

④西口忠『川口華商の形成』

⑤宋晨陽論文『チャイナタウンとしての南京町の戦略-南京町商店街振興組合に注目して』

⑥論文『日本における華僑学校の現状』張澤崇

⑦ブログ「中華街たより(2018年5月) 『大阪川口華商』 – 日韓・アジア教育文化センター」

⑧大阪中華学校HP-学校案内

⑨象印マホービンHP「象印のあゆみ」

⑩象印マホービン経営推進部企画・編集『象印マホービンの90年』

⑪タイガー魔法瓶