前回、戦前の川口(大阪市西区)に「中華街」があったことを記事にまとめました。

前編はその歴史の概要を書きましたが、今回はフィールドワークと実際に川口を歩いてみました。その繁栄は空襲で灰と化したと言われていますが、もしかして、カケラでも残っているかもしれない、そんなわずかな期待を込めて。

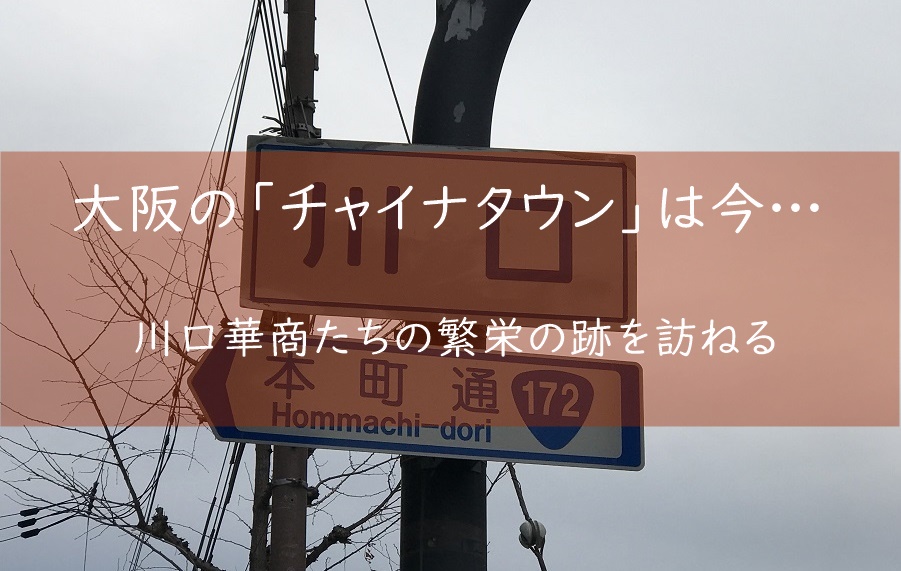

川口を歩く

川口の中華街は、中央大通りより北のエリアです。

現在でも国道172号線が本田地区を串刺しするように走っていますが、川口華商たちが行き交っていた時代も本田のメインロードでした。

前回に出した、昭和14年(1939)の川口の風景です。

長いワンピース風の中国服を着た母子が道を渡ろうとし、大阪市電(路面電車)が道の真中を走っています。写真奥の左側にうっすら見える四角い大きな建物は、現在でも残る住友倉庫の上屋です。

住友倉庫はコンクリート製で味気なく、外見だけはレトロ建築愛好家の興味をそそるものではありません。しかし歴史は意外に古く、昭和6年(1931)築です。なので上の写真の時には既に存在していたということ。

戦前の写真の場所は昔の地図から判明しているので、定点撮影を試みました。

同じような角度で撮影してみました(2019年)。めちゃわかりにくいですが、左側の高層マンション手前に先っちょだけ出ている白い建物が、住友倉庫です。

歩道橋からも撮影してみました。

周辺の中華料理屋

川口を南側から歩いてみると、目に入るのが中華料理屋。

川口周辺には、中華料理屋がいくつか存在しているのですが、そろって川口華商たちの故郷である北京(華北)料理…。

前編では、

「川口中華街は貿易拠点であり、美味い中華を食う所ではなかった」

と書きましたが、

「大正初年頃よりは東海楼・天華倶楽部等の料理店が中国人により経営させられ、町には華僑の店が頗る多く」

『西区史 第三巻』P393

と西区の公式史書にあり、川口には数軒の本格的中華料理レストランがあったことが判明しています。

『事変下の川口華商』には、

「(川口には)料理業者として東海楼、天仙閣、大東楼、天華倶楽部等あり、その他簡易食堂のものが三軒ほどある」

『事変下の川口華商』より

とあり、

「西区川口町は支那人の居住が多いだけに、支那料理店多く、支那人客が目立つ。ここで第一は東海楼で、客はほとんど支那人紳商。味では随一だろう。(中略)天仙閣には曽て支那人芸者をおいて支那気分をあおったが、今濃艶な姿は見られない」

『大阪案内』東出清光著 昭和11年

との記述もあり、当時の様子がなんとなくうかがえます。

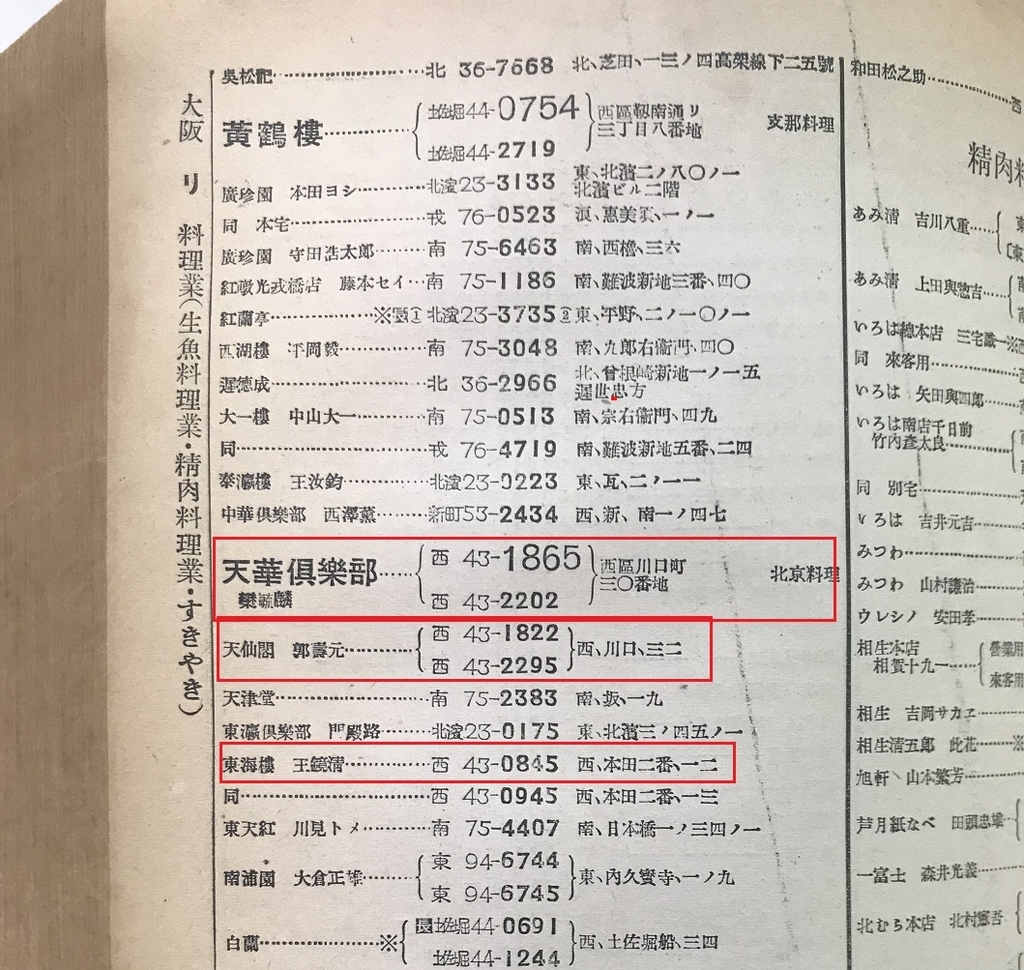

昭和14年(1939)の電話帳でも確認できました。『事変下~』にある「簡易食堂式」のものは、電話帳には見当たりませんでした。

.jpg)

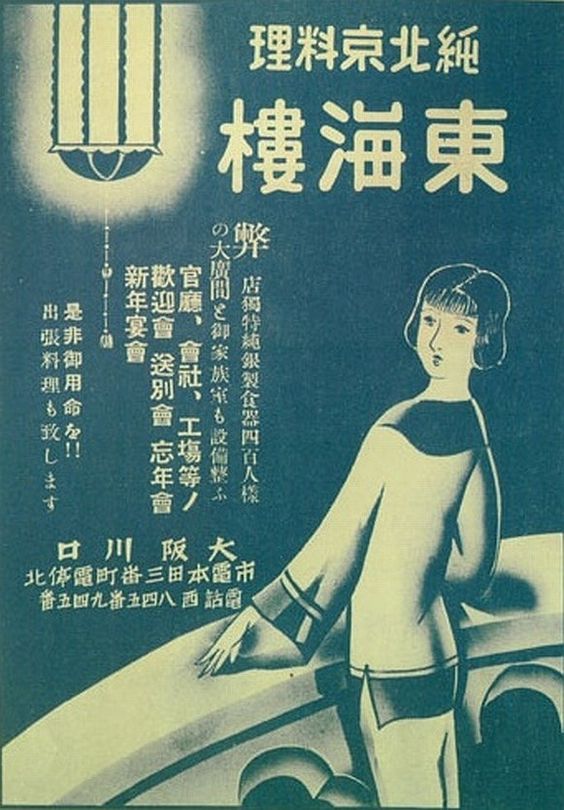

昭和9年(1934)の電話帳(京阪神職業別電話名簿)記載の「東海楼」の広告。どうやらこの年前後に増築したようです。

こちらは昭和12年(1937)の「東海楼」の広告。

こちらは『大阪案内』にあった天華倶楽部の広告です。

.jpg)

(『京阪神職業別電話名簿 昭和9年度版』より)

こちらは戦前の電話帳に掲載されていた「天仙閣」の広告です。

「美味い中華を食いたければ川口へ行け」

戦前の大阪では、こんな言葉があったそうです。

中華といっても北京料理ですが、川口の中華レストランはそもそも大陸から来た商人のためのはず。客も川口華商か中流以上の日本人、特に中国人の舌を満足させる必要があるので、コックを大陸から呼び寄せたりと、かなりのクオリティだったのだと思われます。

厳密に言えば川口ではないものの、これらの中華料理屋も川口華商の繁栄の残滓といえるのかもしれません。