魔法瓶の輸出と象印・タイガー魔法瓶

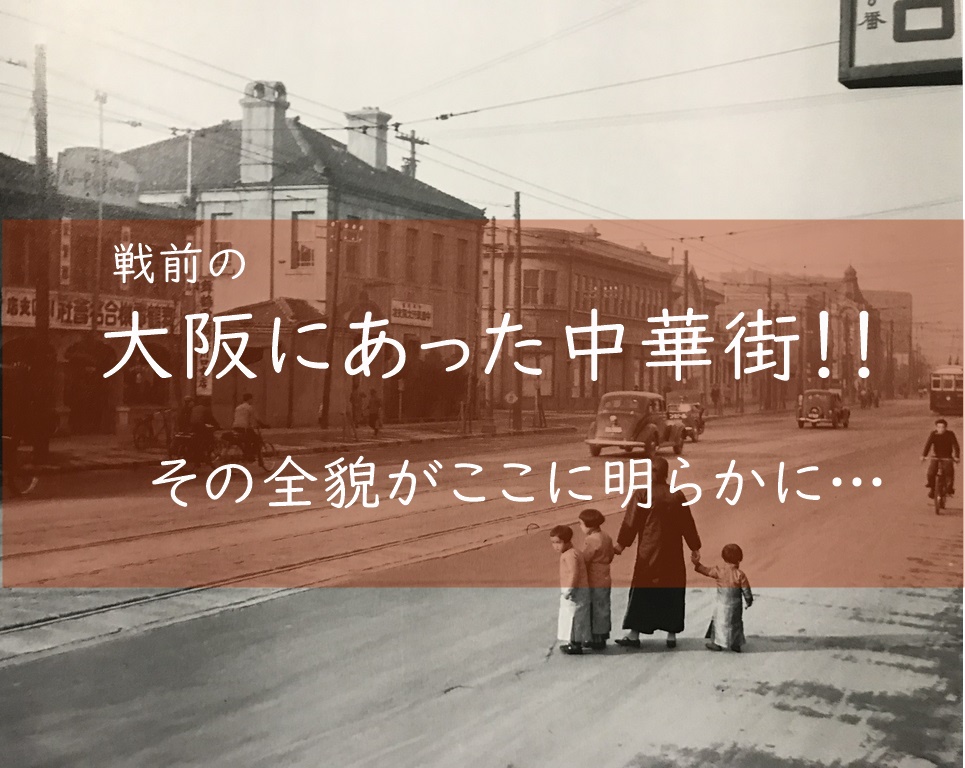

川口華商を通した対中貿易は、大正後期にそのピークを迎えました。

その年の貿易額は1億2000万円。戦前の大阪は、対中貿易に関しては神戸をしのいでいましたが、大阪港の対中貿易の6割を川口華商が商っていました。

主な輸出品は綿布や人絹などの原料で56%を占め、他は雑貨・生活必需品がほとんど。変わり種は自転車、鏡の名前も品目にあります1。

その中に、魔法瓶の名もありました。

昭和11年(1936)の売上は13万円(全輸出の0.4%)と、割合はごくわずかながら、扱う華商の数は20軒とまずまずの数字です2。

川口華商の活躍華やかな頃、川口の隣町の九条に「市川兄弟商会」という、愛知県から上阪した兄弟が経営する小さな魔法瓶工場がありました。魔法瓶の国内需要はあまりなかったものの、水は沸騰させないと飲めず、さらに習慣的に温かいものしか口にしない中国や東南アジアにはこれが大ウケ。特に中国向け輸出販売は川口華商が代理店として一手に引き受け、会社は大いに繁盛しました。

輸出が軌道に乗り、さて商標(ロゴ)を造ろうと考えた結果、主な輸出先の東南アジアでは神の使い、長寿の象徴である象をシンボルにしました3。

これが当時のロゴです。これが現在では…

これ。そう、市川兄弟商会とは今の象印マホービンのことです。

象印の前身市川兄弟商会が商売を軌道に乗せ始めた同じ時期、同じ大阪市西区に「菊池製作所」という同業他社があらわれました。

こちらは創業当初から虎マークの商標を掲げ、国内を中心に台湾・朝鮮・満州へ販路を伸ばしていきました。それを見た市川兄弟商会さん、

「あちらはんが虎やったら、こっちは象や!象で虎を踏み潰したる!」

という理由で「象印」にしたという説があります。主にネットで散見する話ですが(Wikipediaにも載ってる)、象印の公式HP・社史ともにそんな話はなく、いわゆる「そんなことは言ってない」4。

で、虎のマークの魔法瓶…連想ゲームすればおわかりでしょう、菊池製作所は現在のタイガー魔法瓶です。

現在は調理家電の大手としてしのぎを削る両社ですが、人間で言えば同じ町の産湯を浸かった幼馴染(象印の方が2018年、お先に100周年)、「象」「虎」のブランドは同い年(大正12年生まれ)です。

象印の社史には、川口華商とのタッグを組んだ活躍が公式HP上の沿革にも書かれていますが、タイガーの方は特に記載なく、川口華商との絡みはないようです。