難波病院、住吉へ移る

大正13年(1924)、難波病院は難波を離れ、住吉村、現在の大阪市住吉区へと移転します。

住吉に移転したのだから名前は「住吉病院」…とはならず、難波病院のまま。

しかし、字はそのままながら読みが「なんば」から「なにわ」となったそうで、難波病院を語る一級資料である『大阪府立難波病院要覧』にも、わざわざ「難波」とルビを打っています。

-1024x768.jpg)

-1024x778.jpg)

難波時代と打って変わって鉄筋コンクリート造りの三階建て、病室も和室に雑魚寝から現在の病院と変わらぬ個人ベッド(鉄製)となりました。

中には売店もあったのですが、患者は当たり前ながら全員女性なのに配慮し、販売員も女性を配置し、「常に患者に対し親切丁寧に快活明瞭に、サービス100%を『モットー』とし勉めて患者を満足せしむ様指導訓練に努め居れり」(『大阪府立難波病院要覧』)とのこと。文言通り受け取って良いのか迷ってしまいますが、書き手の方もかなりの自信ありの様子です。

また、難波時代には酷評だった食事も、不味いと酷評だった「南京米」から「内地白米」に変更。資料にはそこまで書かれています。

.jpg)

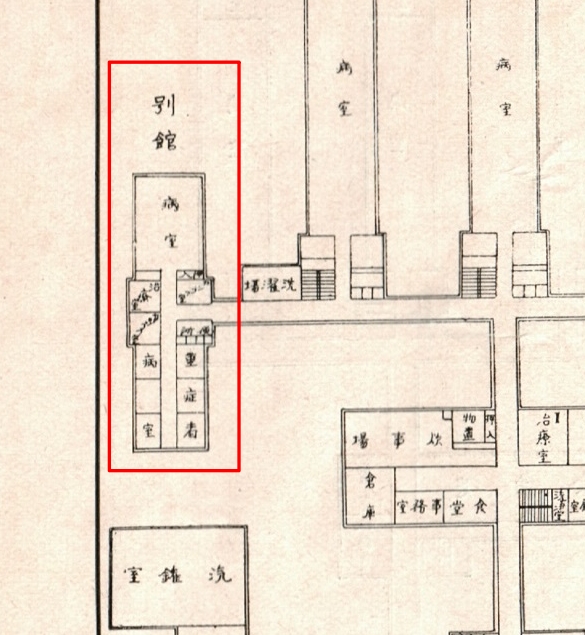

配置図を見てみると、難波時代の牢獄のような環境と打って変わって、かなり広々とした配置になっていることがわかります。

移転から4年後の航空写真ですが、図の通りの建物配置になっています。

昭和17年(1942)の航空写真では、建物が増築されていることがわかります。

大きく変わったのは、入院患者(遊女)に対する福利厚生の厚さ。

入院患者は遊郭別に分けられ、以前のような雑魚寝ではなくなりました。

病室ごとにナースステーションが配置されトイレ・洗面所も完備。二階三階も同様の配置なところから、トイレは水洗だったと思われます。

なお、他にも「別館」と書かれた場所があるのですが、そこは密売淫の娼婦や、助かる見込みのない重症者が放り込まれたそう。

公娼はきちんと病室をあてがわれた分、私娼は犯罪者として別館行きのようです。

病院内には、大阪市の遊郭組合がお金を出し昭和5年よりラジオが全病室に設置され、毎日時間を決めて聞くことが出来たとのこと。

また、蓄音機まで設置され、レコードの目録まで『大阪府立難波病院要覧』には掲載されています。

庭も「公園式」となり、「一般患者の慰安の為に」花壇も設置、四六時中花が咲いているよう工夫していることが、「花の目録」からも見て取れます。

遊郭の遊女専用病院が、なぜここまで「立派」になったのか。そして、何故娼妓たちの待遇が良くなったのか。

それは人権意識の向上とも関係があったと、私は考察しています。

難波時代の難波病院は、記述だけを見ていると、病院というより強制収容所。彼女らの親でさえ面会は妓楼主の許可(面会券)が必要なほどでした。

それが大正に入り、全国で廃娼論が持ち上がると同時に遊郭に対する風当たりは強くなり、さらにカフェーという天敵があらわれ、娯楽としての遊郭は事実上のオワコンでした。埼玉県や秋田県、鳥取県のように「遊郭やーめた!」と廃公娼になってしまった県1も出てきた中、生き残りのための遊郭の改革が始まりました。

一つはシステム。それに革命をもたらしたのが遊郭界にあらわれた超新星、飛田遊廓です。

飛田遊郭は何も規模だけではなく、経営システムが他と抜本的に違っていました。一言で表現するなら、既存の遊郭が「商店街」に対し、飛田は「郊外型ショッピングモール」。

戦前の俯瞰図を見たことがありますが、都市計画の理論に基づき整然と並んだ妓楼の姿は「美」そのもの。こりゃ遊郭界のイ○ンモールやわ…と。飛田式の経営スタイルは、のちの今里新地などにも流用されています。

もう一つが、娼妓たちの「働き方改革」。

遊郭の管理は都道府県によってけっこうな温度差がありましたが、それが大正~昭和にかけて行政指導により改善されています。

「廓に入ったら一生出られない…」というのは江戸明治の話、大正~昭和になると「病気したり客に惚れたりしなければ」2~3年で前借金を返済できる額だと、洲崎・吉原などの東京の廓を渡り歩いた元遊女の証言があります2。

その娼妓も洲崎・吉原を「年季通り」抜けているし、阿部定も娼妓になった際の前借金、彼女自身の頑張りもあって自力で返済していたはず。

明治以前の遊女たちの待遇は、病院でも臭い飯を食わされるほど酷い待遇でしたが、この時代になり彼女たちも「人並」を手に入れたということでしょう。

住吉への移転の理由は定かではありません。が、だいたいの予想はつきます。

一つは、難波周辺の工業化と市街地化。大正時代になると大阪の市街地が急激に広がり、ネギ畑しかなかった難波近辺も市街地化しました。

さらに難波周辺には前に述べたニッピの皮革工場などが建ち並び、煤煙などで環境状態はひどく病院としての機能が不全しかけたと推測できます。

もう一つは、「遊郭界の木星」こと松島と同じ市内に、「遊郭界の土星」こと飛田が出来た事情で娼妓の数が爆発的に増え、難波病院が急速に手狭になった事情もあったことは、飛田遊廓の発展を数字で追えば容易に想像ができます。

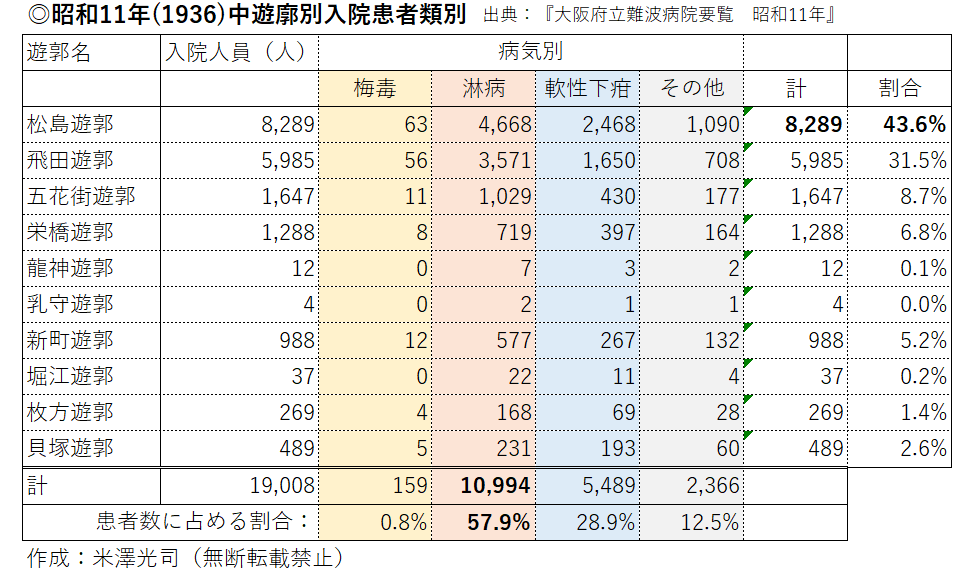

当時の遊廓別入院患者の統計を見ると、メガどころかギガ遊廓の松島がトップなのは火を見るよりも明らかですが、難波時代の「圧倒的じゃないか我が遊廓は」ではなく、もう一つのギガ遊廓、飛田の出現によってダントツではなくなっています。

また、こんなデータもあります。

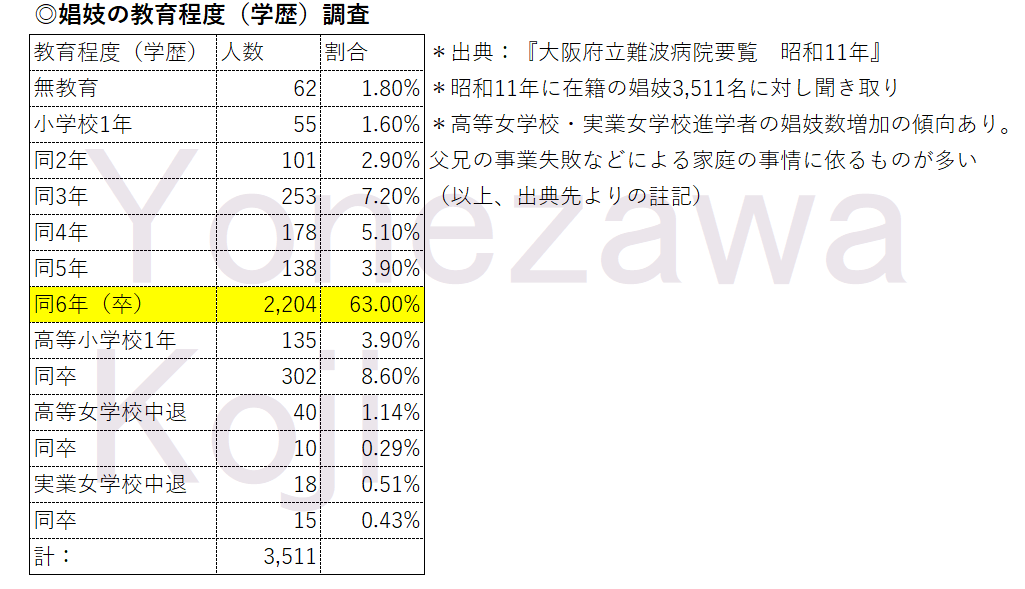

遊廓の遊女かわいそうという感情論的見方が圧倒的だと思いますが、悲劇の一つに女性たちの学歴の低さがあります。

上の表は昭和に入ってからなので、実は全体的にかなり「高学歴化」しています。

明治・大正の頃は「無教育」、つまり学校にすら行ってませんで半数、小学校卒で「非常に高学歴」でした。無教育または小学校中退だと字も読めない。

よって契約書などの難しい法律用語など読めるわけがなく、何をされても泣き寝入りとなります。それが遊女の悲劇へとつながるわけで。

しかし、そこの根っこをたどって行くと、親の教育への無理解もあります。

女なんかに教育を与えたらロクなことにならない。

女なんかに学をつけて何になるんだい。

という考えが当時は常識、それが改まるのは、やっと昭和に入ってからでした。

難波時代に娼妓たちの実態調査を行った、上村行彰という院長も、娼妓かわいそうだけでなく、親の教育に対する無理解や、(特に父)親が遊びほうけて生活能力がない『因襲的貧民』の問題もあると述べています。

他にも、『大阪府立難波病院要覧』には様々な表が掲載されていますが、中には『娼妓の髪型』もあります。花柳界の髪型は髷、というイメージがありますが、昭和11年になると妓楼の洋風化と共に「洋髪」が6割を占め、「松島廓のみ伝統(の日本髪)を守り」「洋風妓楼が多い飛田に洋髪の傾向が高い」「遊女の『モダンガール』化は今後も進むと思われる」と要覧ではまとめています。

戦前を通して遊郭の娼妓、そして性病専用の病院として機能した難波病院ですが、戦争終結により公娼制度は廃止、同時に遊郭も全廃されます。といっても赤線として現実は継続したのですが、それは横に置いておきましょう。

公娼制度の終了と同時に、難波病院もその役目を終えます。といっても廃院になったわけではなく、一般客の受け入れを開始し性病専門という看板も外し、「ふつうの病院」になっただけですけどね。