「都会のローカル線」南海汐見橋線

令和2年6月1日時点での大阪市の人口は、推計で2,751,495人。首都圏には叶わないものの、それでもこれだけの人が一つの都市に固まって住んでいると思うと、少し不思議な感じがします。

そんな大阪市に「未開発」のような地があり、そこに秘境のような駅がある…。そんな話がまことしやかに伝えられています。

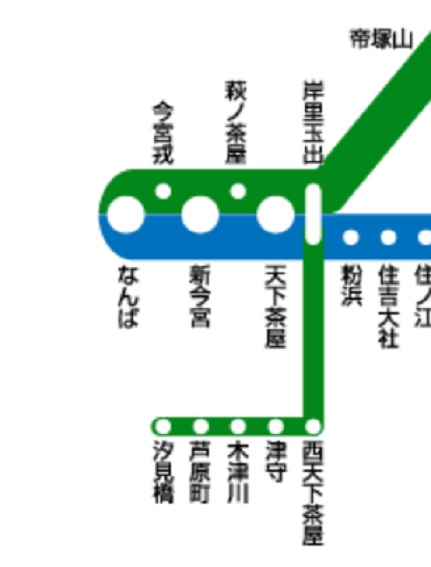

南海電鉄の路線図を見ると、岸里玉出駅から盲腸のような路線があることに気づきます。ここを俗に「汐見橋線」と呼びます。

ホントはれっきとした南海高野線、よって正式名称は高野線のはずなのですが、すでにそんな呼び名で呼ばれなくなって久しい。

現在は汐見橋と岸里玉出間を、2両編成の電車がのんびり往復するだけの、「都会の中のローカル線」と化しています。

その汐見橋線の駅の中の「木津川」という駅が、今回のお話の主役となります。

木津川駅-都会にある田舎!?

木津川駅は、岸里玉出駅から3駅、汐見橋駅から2駅目に、大阪市西成区に位置しています。

Google mapで駅の位置を見てみても、特に何の変哲もなさそうなのですが、何の変哲もなければ私がわざわざネタにするわけがない。

百聞は一見に如かず、実際に行ってみるとわかるのです、ここが「大阪の秘境」と呼ばれるゆえんを。

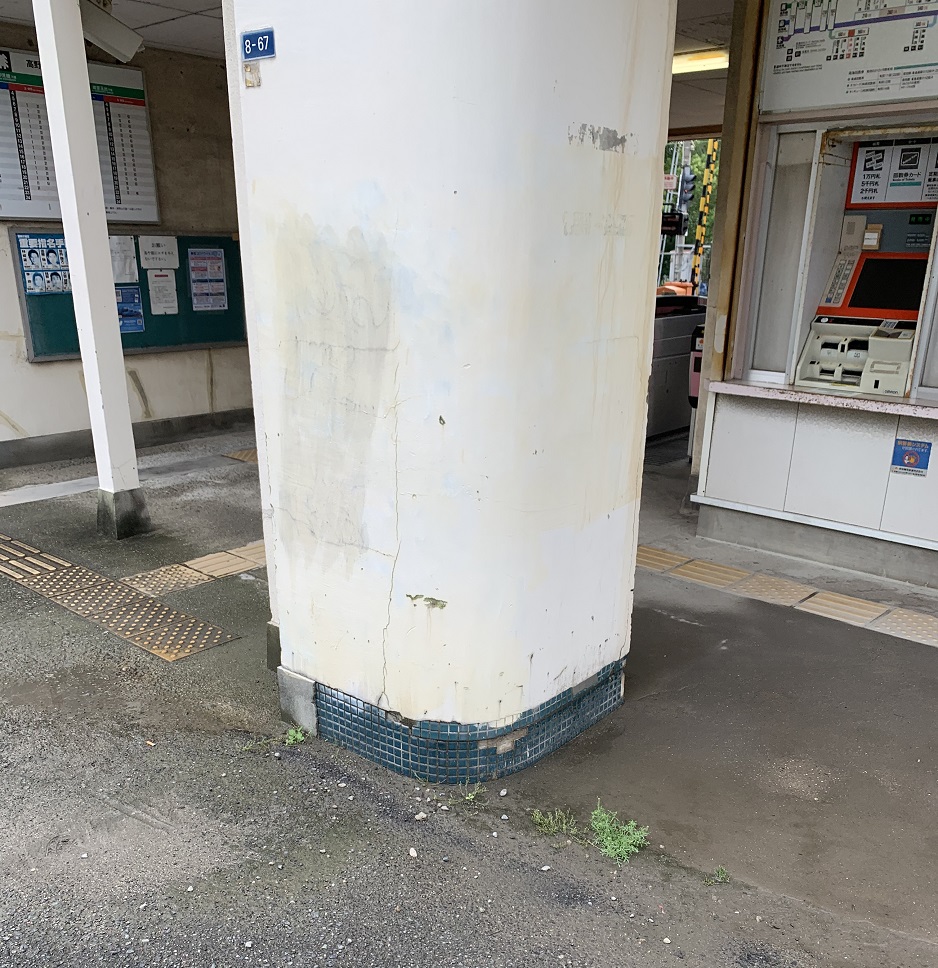

島式一面のホームは長年の風雪に耐えてきたか、至る処にひび割れが目立ちます。一つ間違えれば廃線跡と間違えられそうな姿ですが、れっきとした現役の駅です。そしてここが地方都市ならまだわかるのですが、ここはれっきとした大阪市内です。

ホームから駅舎へは、構内の踏切を渡ります。昔は駅構内の踏切は当たり前だったのですが、安全面から現在は、跨線橋が架かったり地下道で結ばれたりしています。

木津川駅は見方を変えると、都会の中では非常にレアとなってしまった、「昔気質」の最後の生き残りです。

現代から忘れられたような木津川駅の駅舎が、ここの「秘境感」を引き立ててくれています。駅舎は昭和15年(1940)9月1日に建てられたもので、今年で満80歳。戦前チックには見えないかもしれませんが、見る人が見たらこの曲線をふんだんに使った形自体が戦前建築そのもの。

80年全く建て替えられることもなく、ひっそりを当時の姿を残していますが、だいぶガタが来ているのか、老朽化は隠せず痛々しい姿をさらけ出しています。

駅舎の柱に残る豆タイル。

上述のとおり、駅舎は築80年なので十分近代建築の範疇に入ります。が、試しにググってみると不思議なほど誰も見向きもしなおらず。近代建築マニアならすぐにでも食いつきそうなものですが、大阪の片隅にポツンと置かれた孤独な姿は、マニアの「美」には合わないのでしょうか。

駅の前に広がるものは…

次へ続く!!

コメント

はじめまして。国鉄停車場配線略図から貴サイトに入っていきました。

阪和電鉄の一連のコンテンツは楽しみながら読まさせていただきました。阪和線自体は行楽の時以外は乗車したことがありませんでしたが、残り少ない戦前の遺構にこの電鉄の野心的な歴史を垣間見ました。さて、木津川駅の秘境ぶりには驚かされました。貨物は紡績工場関係かと勘繰っていましたが、水運との繋がりによる木材がメインだったのですね。私は千葉市に在住なので、汐見橋線には気軽に乗車できませんが、近々大阪へ行く予定があるので沿線をしっかり観察したいと思っています。ある日突然「廃止」の告知が出ないうちに。それから、貴サイトのトップページの写真は、地上時代の枚方市駅ではありませんか。天満橋方の旧貨物ホームあたりからのアングルかもしれません。私は子供の頃に京阪沿線に住んでいたので、この駅は頻繁に利用しました。これからもコアな記事を期待しています。