天王寺駅の地下道

では、下ろした乗客はどこへ行くのか?という疑問が残ります。

そのままホーム沿いを出口方向へ歩いて行ったら、わざわざ乗車と降車を分ける必要はないし、降車した乗客とホームで待ってる乗車の客がホームでぶつかり、効率が悪くなること間違いなし。

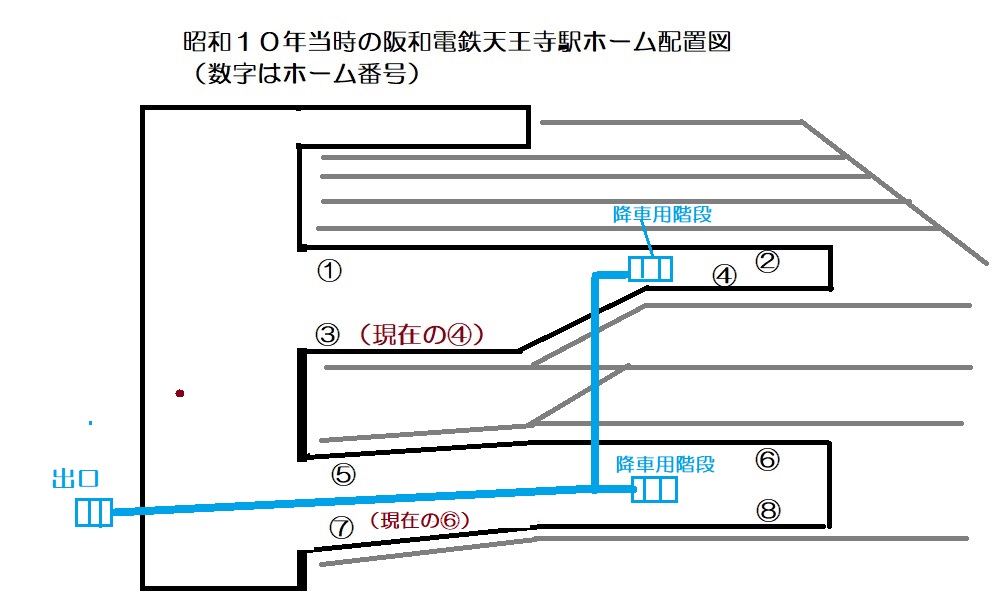

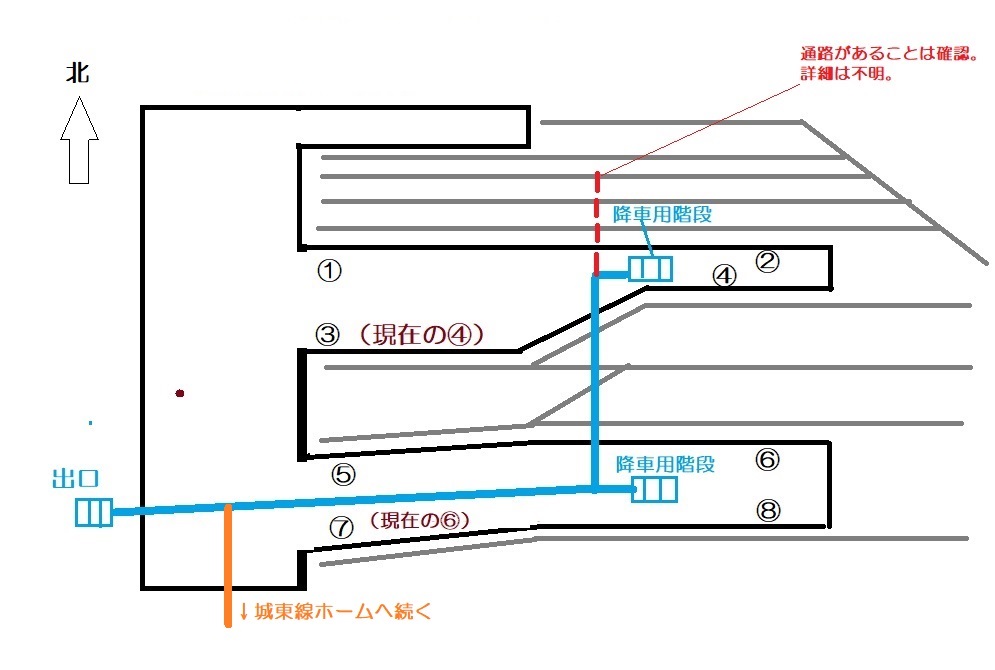

そこで「図③」に登場していただきます。

この図での追加は、青線で描いた降車ホームから出口に伸びる地下通路の存在です。

これを見たらわかるように、天王寺駅で下りた乗客は出口専用の地下通路を通り、駅の外に出る仕組みになっていました。

その出口はどこにあったのか。

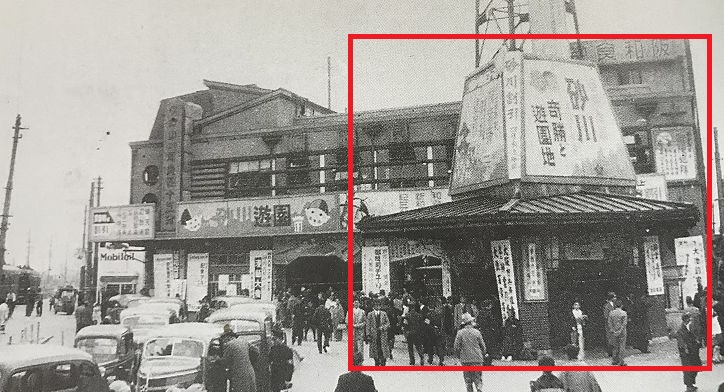

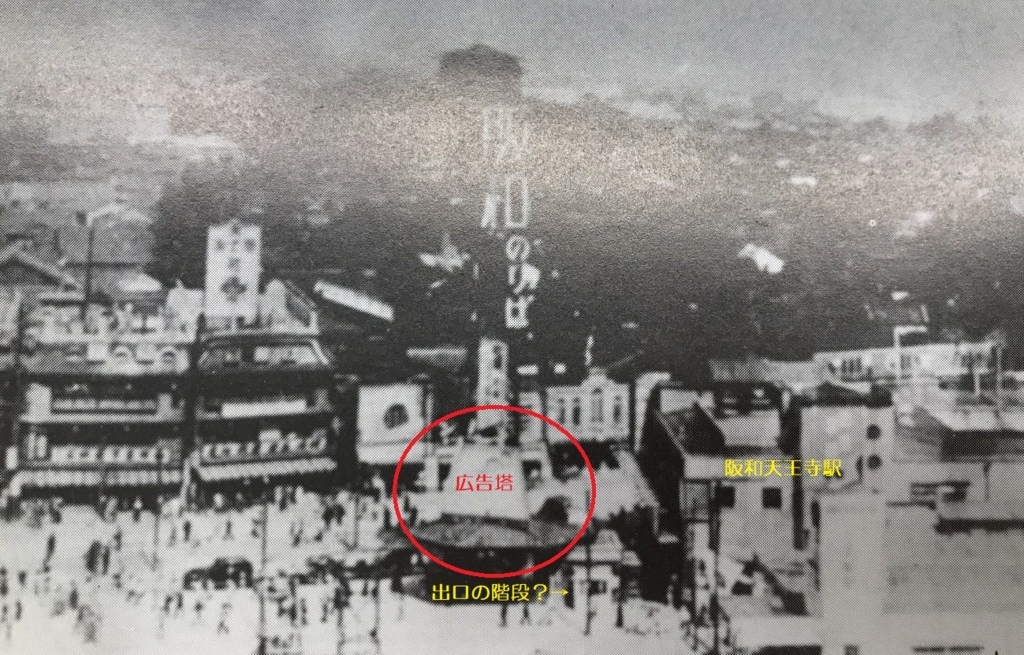

前編でアップした戦前の天王寺駅を別アングルで写したものです。

赤で囲んだ部分に、六角形っぽい建物が見えます。これは阪和天王寺駅の名物の一つの広告塔でした。

阪和天王寺駅を違う角度で写した珍しい写真です。

おそらく今のあべのハルカスがある場所にあった大鉄百貨店の屋上から写したものと思われます。広告塔が無駄とも思えるほど大きかったことが、この写真からわかります。

その広告等の下が、降車ホームから地下通路を渡った出口となります。逆に乗る時は、左の駅舎の入口から入るという仕組みになっていました。

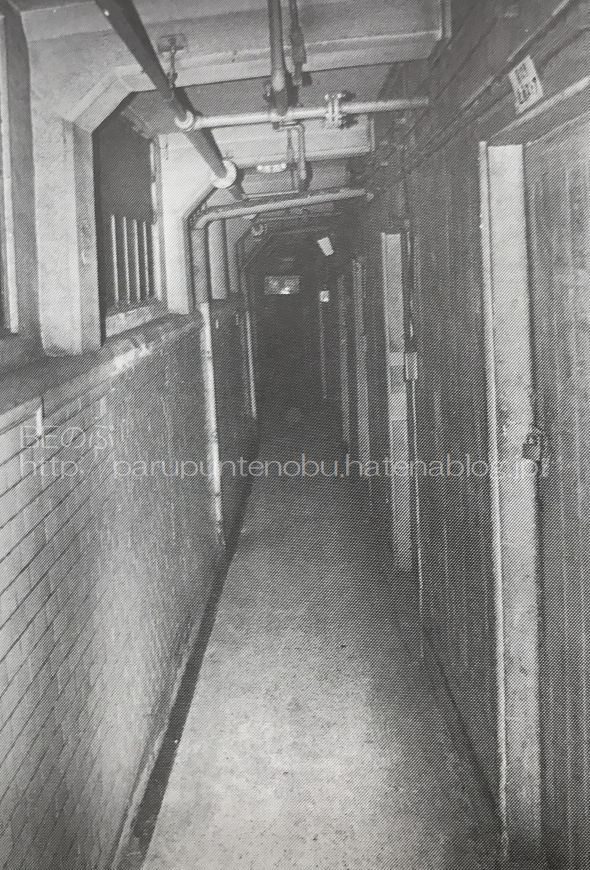

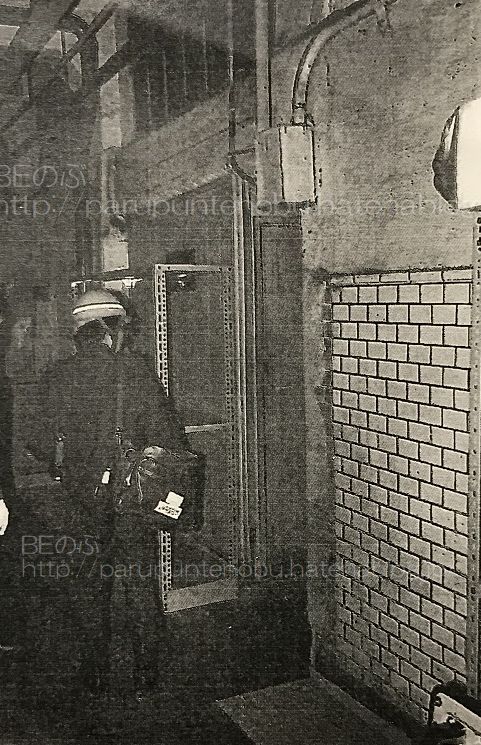

『鉄道史料』という鉄道史の同人論文集の中に、実際に地下道を写した写真を発見しました。

幅は狭そうに見えますが、右の木で区切られた倉庫として使われている部分も元は通路で、地下道の実際の幅はホームいっぱいまであるようです。

実際に地下道に入ったことがある方の情報によると、「倉庫分を入れるとけっこう広い」とのこと。

白黒写真なのでわかりませんが、左上の採光窓がちょうど大人の顔の位置になり(1mほどだそう)、その下のタイルの色は白で、地下道の暗いジメジメした雰囲気を和らげようとする計算がされていました。

左上の採光窓は、

今の5~6番線に今も残る、ホーム下の謎の窓です。

上の地下道の写真は、現5~6番線の降車用階段跡から撮影したもので、現在の天王寺駅ではこの位置から撮影したということになります。

階段はすでに撤去されて跡形もありませんが、その跡のようなものはホーム下にさりげなく残っています。

ホームの上にも謎の改修の跡がシミのように残っていることに気づきました。近寄って見てみると、糊で封筒に封をするように、アスファルトで何かを「封印」したかのよう。

場所がちょうど階段があったと思われる場所なので、おそらくこの場所にあった階段と何らかの関係があるのでしょう。

ホームを「乗車」「降車」に分けた方式は、開業当初こそ機能していたのですが、昭和12年の支那事変(日中戦争)以降、軍需工場への通勤客が激増し始めた対策として、「乗車」「降車」にホームを分けず、乗車用ホームでも客をさばくようにしました。

そのため、地下道の入口階段を三方向に覆う仕切り面を折りたたむと、ホームと平面になるという、ちょっと変わった構造に変更することになりました。出典は明記しませんが、当時の鉄道省に提出した変更届が残っています。

今のホームに残っている謎の線上の改修跡も、既に折りたたんだ状態でもう二度と開けないようにされ、現在残る線は「封」をしたのかと推測しています。

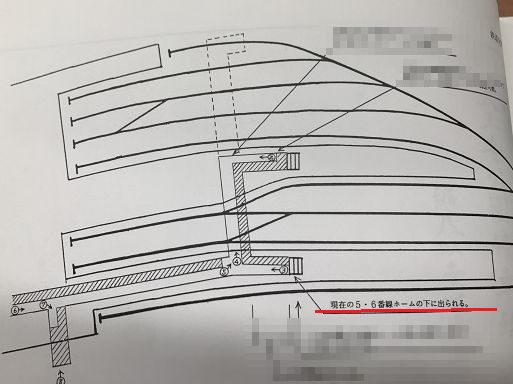

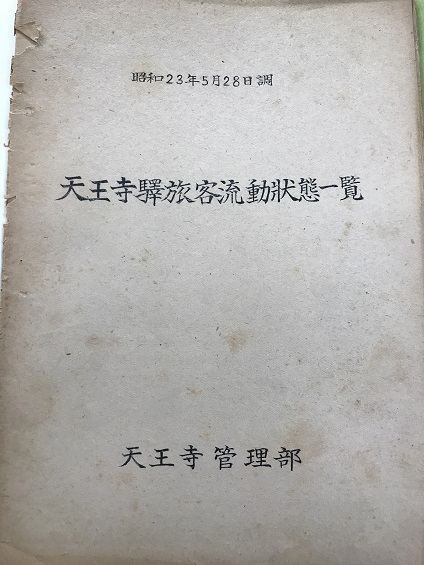

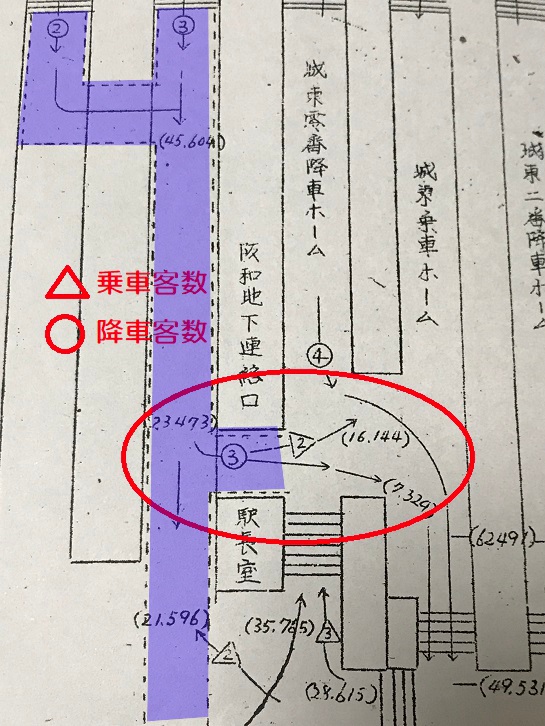

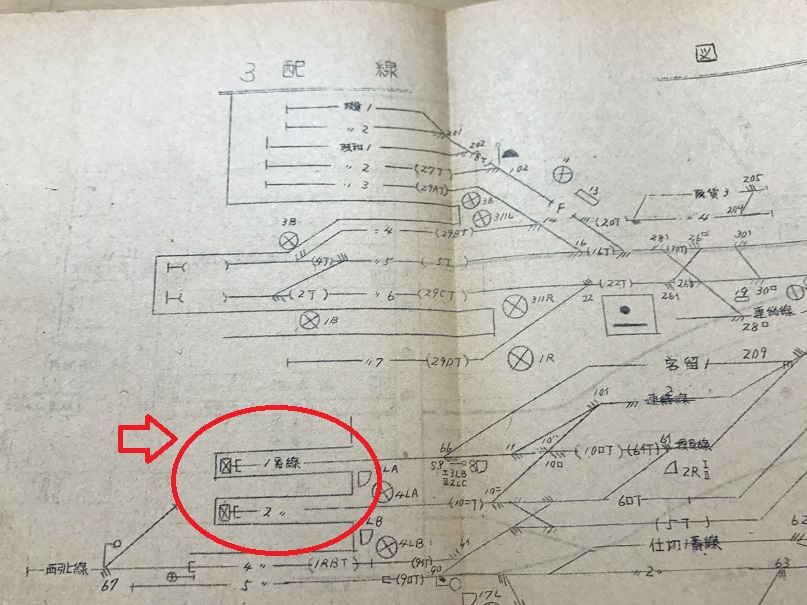

そして、時は戦後に移ります。図書館でこんな資料を発見しました。

昭和23年(1948)発行の天王寺駅の公式資料「天王寺驛旅客流動状態一覧」です。

この資料、紙質が非常に悪く取扱要注意もの。前でくしゃみなんかしたら、風圧で砕けそうなほど脆い紙だったので、コピー1枚取るにも非常に苦心しました。

国の公式資料を、今ならトイレットペーパーにすらならない紙で書かないといけない、当時の物資不足がしのばれる史料でもあります。

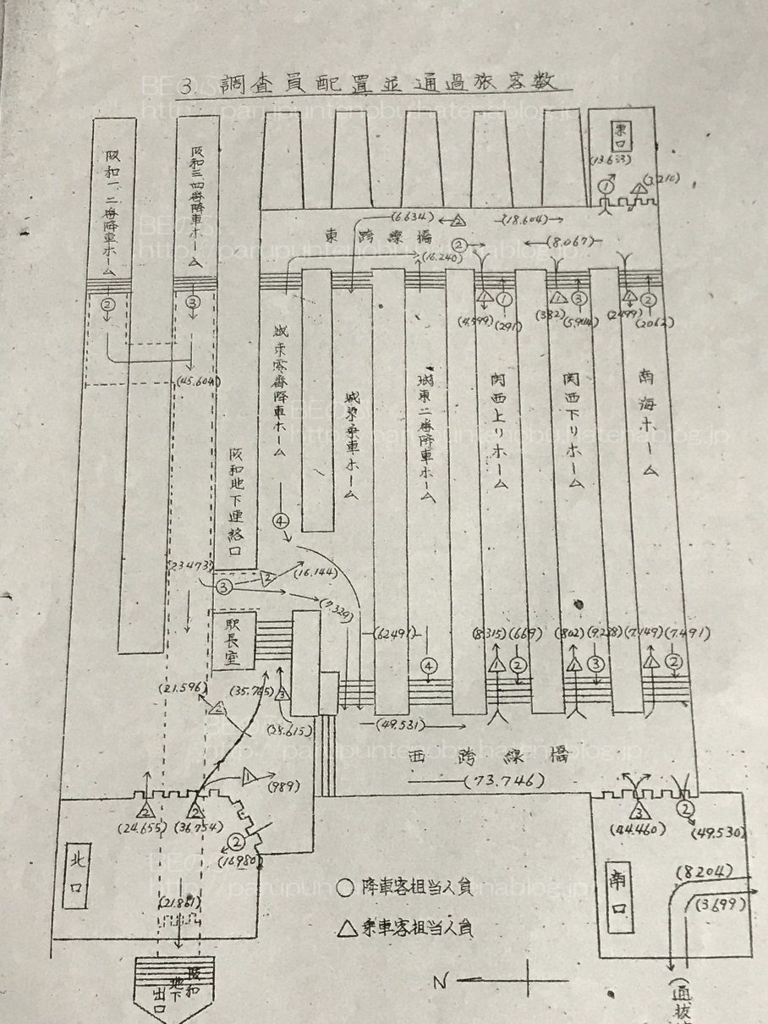

当時の大阪鉄道局が、天王寺駅の人の流れを精査した資料なのですが、阪和線ホームの地下道が描かれていると同時に、そこから降りる乗客の流れも数字で示されています。

阪和線の電車を下りた乗客は、地下道を通りその中にあった改札を抜け、そのまま外にあった出口へ向かう流れもありました。

これは阪和線ホーム地下道が戦後にも使われていたという、確固たる資料。これも国鉄がマンパワーと国家権力(?)で調べた第一次資料なので、間違いはありません。

そもそも、このホームの区分け方式は関西の私鉄オリジナルと言われ、国鉄は全く採用していません。が、買収した私鉄が使っていた方式を国鉄が採用し、その上「復活」させるするのは空前絶後だと思います。

その中に、ちょっと変わった人の流れがあります。

青で薄く塗ったのが地下道ですが、そこから「阪和地下連絡口」と書かれた道を通り、城東線、現在の大阪環状線内回り線ホームへ乗り換えて行く流れがあります。

オレンジの線で描いた阪和線と城東線の連絡通路が、戦後に増設されたということですが、やはり天王寺駅、奥が深い。

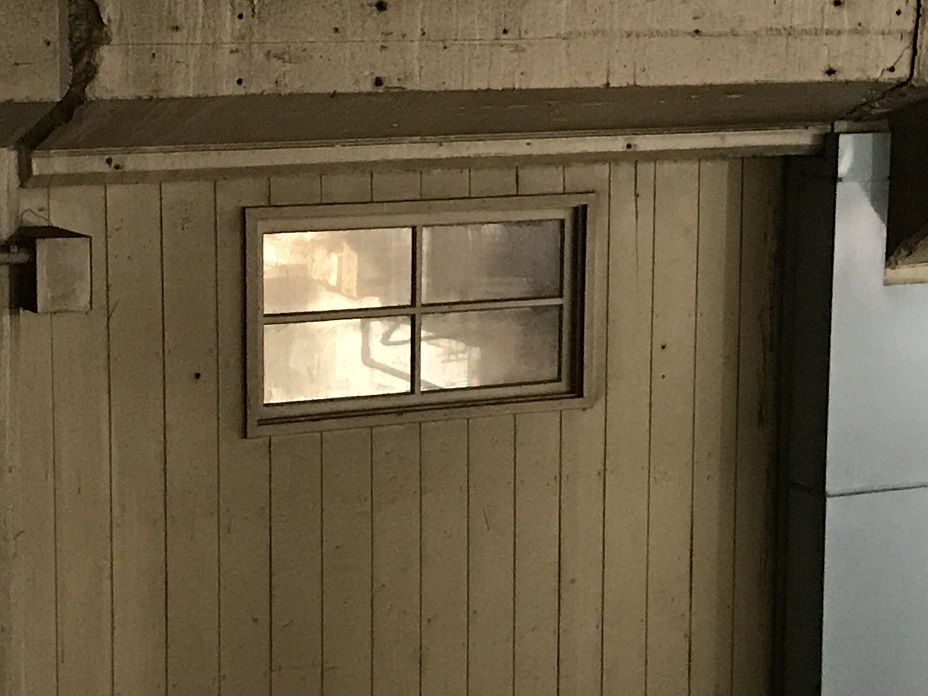

史料の中にあった、阪和線の地下道に残る城東線との連絡通路の入口です。

戦後に壁面を破って作られたと説明文にありますが、それが本当だとすると国有化された昭和19年から、上の乗降客の流れを書いた図の昭和23年の間となりますね。

その地下通路の跡、実は今も残っています。今の大阪環状線内回り(鶴橋・京橋方面)ホームの、阪和線とつながる連絡階段の隅に、ぽっかり穴が空いています。

コンクリートの壁に、ここだけ木製の封がされてあります。

あるとわかって見てみるとけっこう目立つのですが、大多数の人は階段下に止まっている電車しか見えず、改札口から階段をダッシュで降りる。そのせいか、試しにネット上で検索してみても誰一人これに気づいていない。

一人くらい、これ何やろと疑問を提起している人がいてもおかしくないんですけどね。

私も内回り線へ続く階段は、おそらく何百回単位で使っています。が、こんなものがあったのかと目からウロコどころか、目玉自体が落ちてしまった衝撃でした。ホンマに心に余裕がある時に、心眼でのみ見える天王寺駅の遺構の気がします。

普段天王寺駅を使っている人でもこれを読んで、と私と同じく目玉が落ちた人がいると思います。

階段から窓の奥を覗いてみると、明かりが注いていることを確認。また、写真では見えないですが、何かモノを置いていることも確認しました。内部に詳しい人によると今でも物置として使われているそうです。

ところで、こんなところに通路作ったら電車とぶつかるやん!とお思いでしょう。

でもご安心を。連絡通路が現役だった頃はそこに線路はなく、今の外回り(新今宮方面)が開通し線路が開通したのは1961(昭和36)年のことです。つまり、その昔は連絡通路跡がある場所の手前が終点ということ。

後で述べる昭和29年の資料でも、今の11番線は終端式、つまり行き止まりになっています。

天王寺駅の謎、まだまだ続きます!