奈良県大和郡山市にあった洞泉寺遊郭。またの名を「又春廓」。

その中に残るのが「旧川本楼」。

大和郡山市が税金で買い取り残した遊郭の元妓楼で、現在は「町家物語館」として無料公開されています。

ここの基本的な説明は、下記のアコーディオンの中に書かれているので、興味がある方はどうぞ。

すでに知ってるわ!という方はスルーで結構です。

「町家物語館」は、大和郡山市内の中心市街地の南東部にある洞泉寺町に位置する町家建築です。

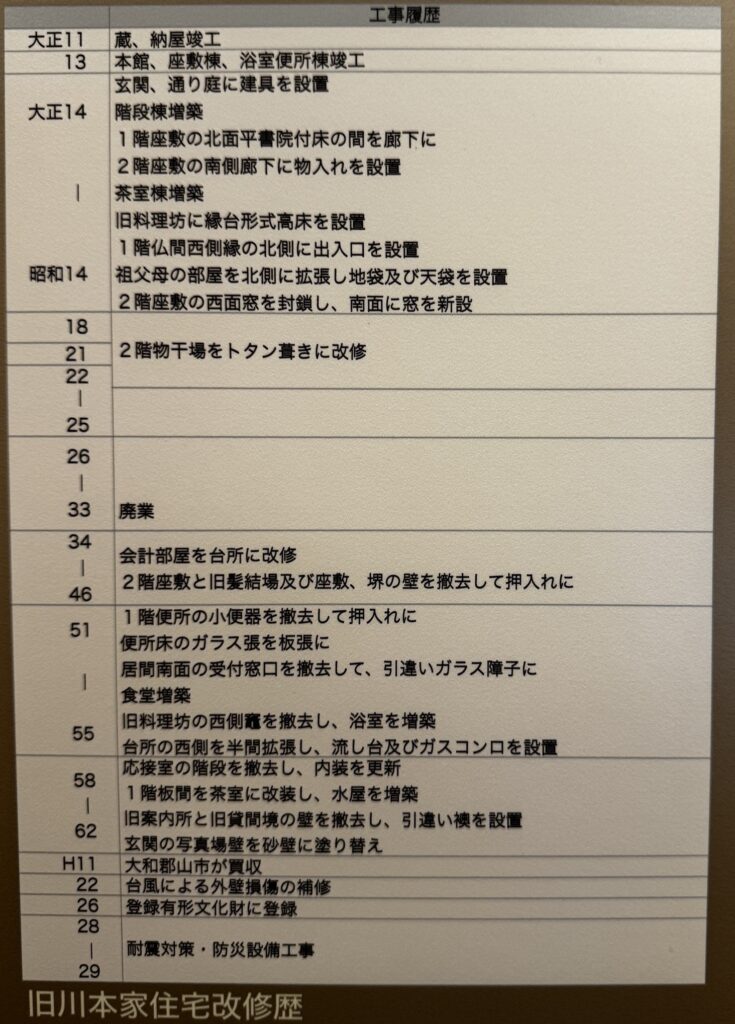

大正11年に納屋と蔵が、大正13年に本館と座敷棟が建てられました。この当時では珍しい木造三階建て遊郭建築で、遊郭として一世を風靡しますが、昭和33年に廃業。

その後下宿として客間は貸間として利用されます。

註1:昭和47年まで貸間として、主に郡山高校の学生たちが使っていたんだとか。今も尚、当時の上流花街の繁栄を偲ばせています。

堅固な構造の下、良好な保存状態で現在に至っており、内部には意匠を凝らした欄間や上質な数寄屋造りの小部屋など特殊な建築技法を各所に取り入れた遊郭建築ならではの造形美を創出しています。平成26年に登録有形文化財となっています。

大和郡山市のHPより

註2:市が8700万円で買い取り、買い取り値段と同額に近い約8000万円をかけて耐震構造などを施した上で修復し、平成30年(2018)から常時公開。

遊郭建築の帳場のおしゃれな装い

入口正面には、旧帳場があります。帳場とは帳簿をつけたりお会計をする場所のことで、日本家屋の商家では入口の横に置かれるのが普通でした。

しかしさすがは川本楼か、ここにちょっとした仕掛けが施されています。

帳場の擦りガラス障子にぽっかり開いた、ハート型の透明な部分…これは♥ではなく、「猪目」という厄除けマークなのですが、なんでこんなところに!?

(画像:『知の冒険』様より)

入口から入ってきた客を、このようにチェックするためのものだったのです。外からは見えにくいものの、帳場側からは外が丸見えということが、このアングルの画像からわかります。

また、帳場には四角いスペースもあります。これは何でしょう?

妓楼で遊んだ客は、帳場の前で精算して帰るのですが、その時顔が見えないように気を遣った工夫なのです。これだと手だけを出してお金を払えば、お互い対面せずとも支払いOK。Win-winの設計。

上手く作ってあるものだなと、私は感心しきりでした。

帳簿の端に凹んだ意味深な部分が…。

何のことはない、ここにはかつて電話が置かれていたそうです。

前回の山中楼の際にも書きましたが、昔の電話はそれだけでひと財産だったほどの高価なもので、庶民がおいそれと持てるものではありませんでした。

遊郭の妓楼は、営業ツールとして持っていることが多かったものの、なかったところもあり、昭和30年時点での木辻遊郭の電話所有率は、ざっくり6割くらいでした(玉の井カフェー街は3割ほど)。

ちなみに、川本楼の電話番号は「奈良の215番」。別でnoteに書いた山中楼は211番、そこで取り上げた別の妓楼は139番。

少し話は外れますが、同じ洞泉寺赤線には栄えある(?)「4番」があります。つまり奈良県で4番目に電話を引いた主が洞泉寺にいたということで、おそらく近代における洞泉寺遊郭のパイオニア、少なくても洞泉寺の中でいちばん最初に電話を引いた主です。

また、東岡町には「6番」が。その主は、前回の東岡町編で書いた、大正14年からの「ビッグバン」のきっかけとなった「錦水楼」。錦水楼は遊郭・赤線、そして「その後」も生き抜いた老舗中の老舗でしたが、その跡はマンションとなり、往時をしのばせるものは何もありません。

コメント