東京の鉄道の玄関口、いや日本の鉄道駅の象徴といっても過言ではない東京駅。近年、創建当初の姿に復元されてよりいっそう威厳を増した感があります。

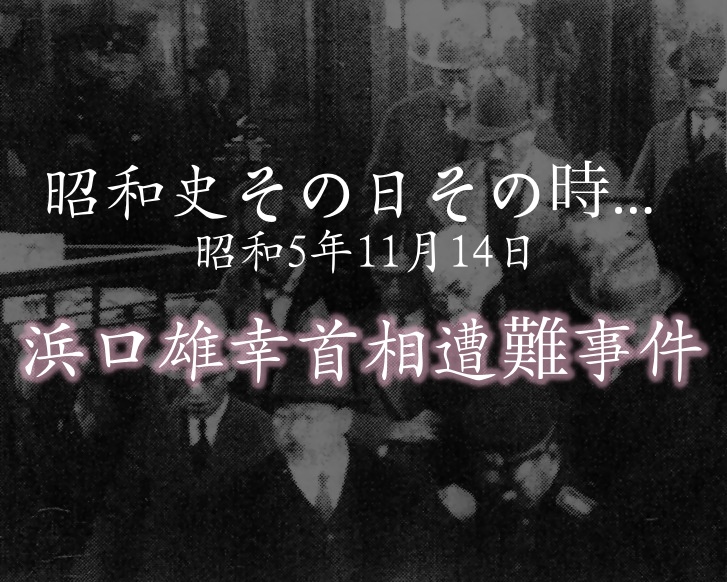

大正3年(1914)に設置された東京駅は100年以上の歴史を刻んできましたが、その中でも「歴史的な瞬間」を刻んだ舞台でもあります。特に、忘れがちですが日本の首相が二人も、ここ東京駅で襲撃されています。

第19代の原敬と、第28代の浜口雄幸です。今回は、昭和史の「その時歴史が動いた」ということで、浜口の襲撃事件を取り上げようと思います。

第28代総理大臣 浜口雄幸という人

第28代総理大臣、浜口雄幸。

高知県に生まれ、東京帝大法学部1を好成績で卒業します。同窓生に、のちに外相として浜口を支える幣原喜重郎、内務官僚の伊沢多喜男2などがいます。

卒業後は大蔵省に入省するものの、左遷同然の地方どさ回りを続けましたが、のちに実力を認められ中央に復帰。後藤新平の勧めで大蔵省を辞め逓信次官に就任します。

後藤とは後に袂を分かつことになりますが、名伯楽を得て政治の世界へ入り、1927年(昭和2)に立憲民政党が設立されると、浜口は初代総裁となり政友会の田中義一内閣と対決します。

そして「満洲某重大事件」の処理をめぐって昭和天皇のお叱りを受けた田中首相が辞任すると、浜口に組閣の大命が下り、昭和4年(1929)7月浜口内閣が設立されました。浜口は歴史上、初の明治生まれの首相と同時に、意外にも初の土佐出身の首相でした3。

浜口と金解禁

浜口内閣の政策の二本柱は、金解禁と緊縮財政。つまり経済政策を柱とした内閣でした。

詳しく解説すると本題からずれてしまうので、ここでは解説しませんが、当時の日本は大正後期からの慢性的な不況に昭和金融恐慌が重なり経済的な体力が弱っており、「大学は出たけれど」という言葉が生まれたのもこの頃。そのため、経済に対する何かしらのカンフル剤が必要でした。それが金解禁と浜口は考えました。

浜口は、同じ考えを持つ井上準之助を蔵相に任命し、それこそ「命を懸けて」金解禁を実行しようとしました。金解禁自体は当時の主要国はすべて実施していたのですが、問題はその時期。同年10月、「暗黒の木曜日」から始まった世界恐慌が起こり、

嵐に向かってわざわざ雨戸を全開する気か!!

と解禁時期を危ぶむ声も大きくなりました。

しかし、良くも悪くも「土佐のいごっそう」である浜口は、昭和5年(1930)1月11日、金解禁を実行しました。

すると!

待っていたのは日本史上最凶のデフレ。

昭和4年(1929)には経済的に少し上向き傾向だっただけに、これは崖から垂直落下するほどの衝撃でした。

浜口はその見た目と性格から「ライオン宰相」と呼ばれ、国民からかなり人気があったのですが、人気と政策は別。これは浜口にとって後世に汚点を残す大チョンボでした。

これにより、国内の物価は7~40%減少となり、失業率も7〜8%激増しました4。

さらに運の悪いことに、この年が米の大豊作による価格急落による農業恐慌と重なり、農村は大打撃を受けました。その上、浜口内閣のもう一本の柱である「緊縮財政」により恐慌への支援策もケチってしまい、火に油を注ぐ結果に。

このデフレを具体的にあらわしたのが、当時流行だった「円タク」。円タクとは市内どこまでも1円均一というタクシーですが、1円とは現在では3000円弱くらいの価値で、大工の日給の半分ほど。今のタクシーより高級な乗り物でした。

そんな円タク、不況で1円では誰も乗ってくれず、半分の50銭に値切る運転手が続出。しかし、それでも乗ってくれないので、さらに30銭に。直接的な証拠はないものの、大阪では25銭、つまり正規の4分の1にまで下がったという国民の回想があります。

この日本史上最大級の大不況は、数年後の犬養毅内閣の高橋是清蔵相による金融緩和政策、すなわち「”タカハシノミクス”による”ハマグチノミクス”全否定」により苦境を脱しますが、それでも経済のベクトルが上向きになったのは昭和9年(1934)から。「失われた4年」は昭和史に暗い影を落としました。

デフレに緊縮財政はあかんやろ!w

なんて今では高校の現代社会で学ぶそうですが、それは”ハマグチノミクス”の痛い失敗と、高橋是清の「デフレの処方箋は積極財政しかない」という”タカハシノミクス”の歴史を見ているからなのです。

浜口内閣の時には、これまた昭和史のターニングポイントである「ロンドン海軍軍縮条約」及び「統帥権干犯問題」も起こっています。

これら出来事は、本記事の本題である浜口総理襲撃事件に絡む重大案件ですが、これを語っていくといくら経っても本題に入れないので、また別記事に書くという前提で今回は省略致します。

コメント