USJや万博で大阪市内の中でも最も羽振りが良いと思う知らんけどな此花区。

此花区役所がここにありますが、ずっと不思議に思っていたことがありました。

ここだけ区画がなんだかおかしくね??

周りの区画と比べて、ここだけなんだか違う…怪しいと感じませんか?私はめちゃ怪しいと思うんですけどね(笑

ここ、何かある…いや、あったな

この「此花区ナゾの区画」を深掘りしてみると…今回のお題はこれになります。

大阪随一のカフェー街

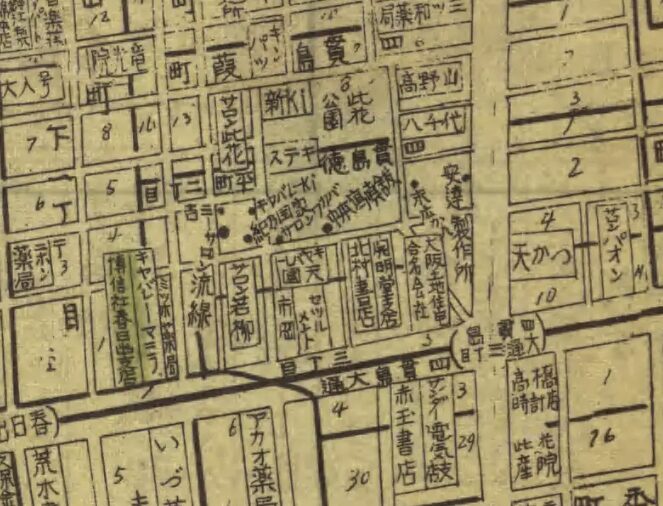

大日本職業別明細図で、この「ナゾのエリア」を見てみると、意外なものが見つかりました。

なんと艶めかしい名前の数々!(笑

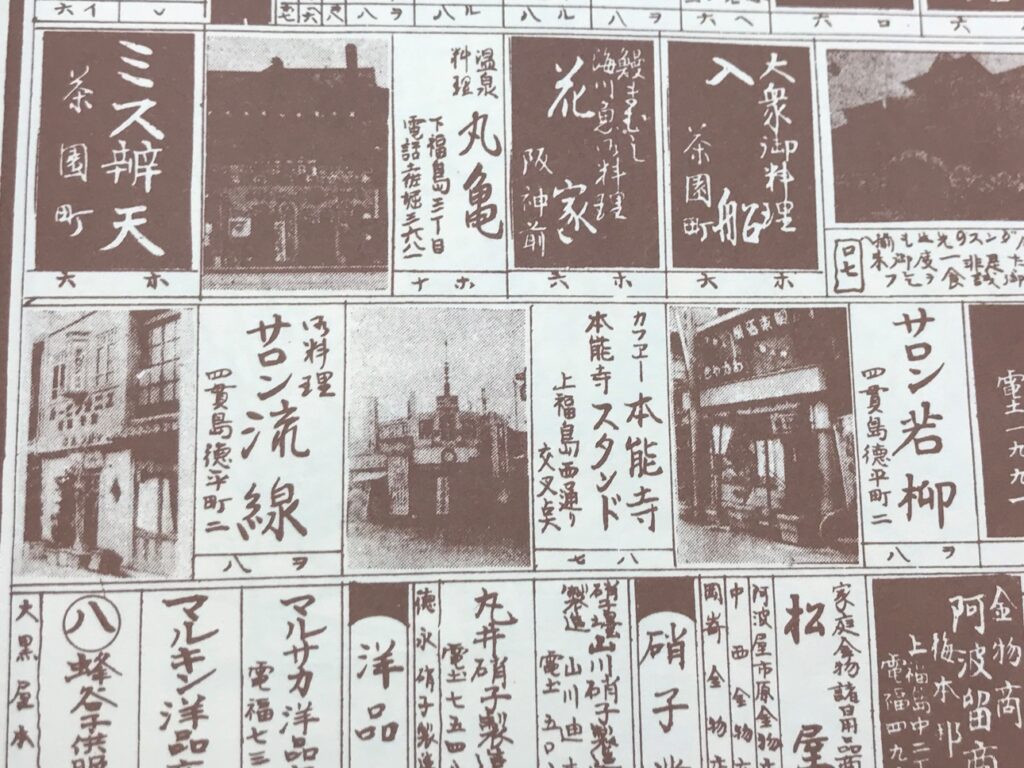

当時の広告を見てみても、「サロン」という名のカフェーが掲載されています。

現在の此花区役所の住所は「春日出北」ですが、戦前は「徳平町」でした。区役所がある地域は徳平町2丁目で、現在でも道名に徳平町が残っています。

このカフェー街、全く知られていないのか情報がほとんどなく、特に決まった名称もありません。

よって、ここを「此花カフェー街」という、仮の名前をつけることにします。

この区画には、元は「此花楽園」という遊園地のようなものがあったそうです。これについての詳細は、色々調べましたがさっぱりつかめずでした。

しかし、土地開発会社が倒産したのかそこは「跡地」となり、それを大阪市が買収。「此花公園」として市民の憩いの場にしたというわけです。

大阪市の記録1によると、此花公園には各種運動器具の他、ミニ動物園、室内遊戯運動場(体育館か)などがあったそうです。

主な対象者は小さな子ども向けだったのですが、その意に反して「大人の遊び場」に…(笑

四貫島界隈は大阪市西側の新開地として、大阪の新たな歓楽郷の様相を呈してきました。

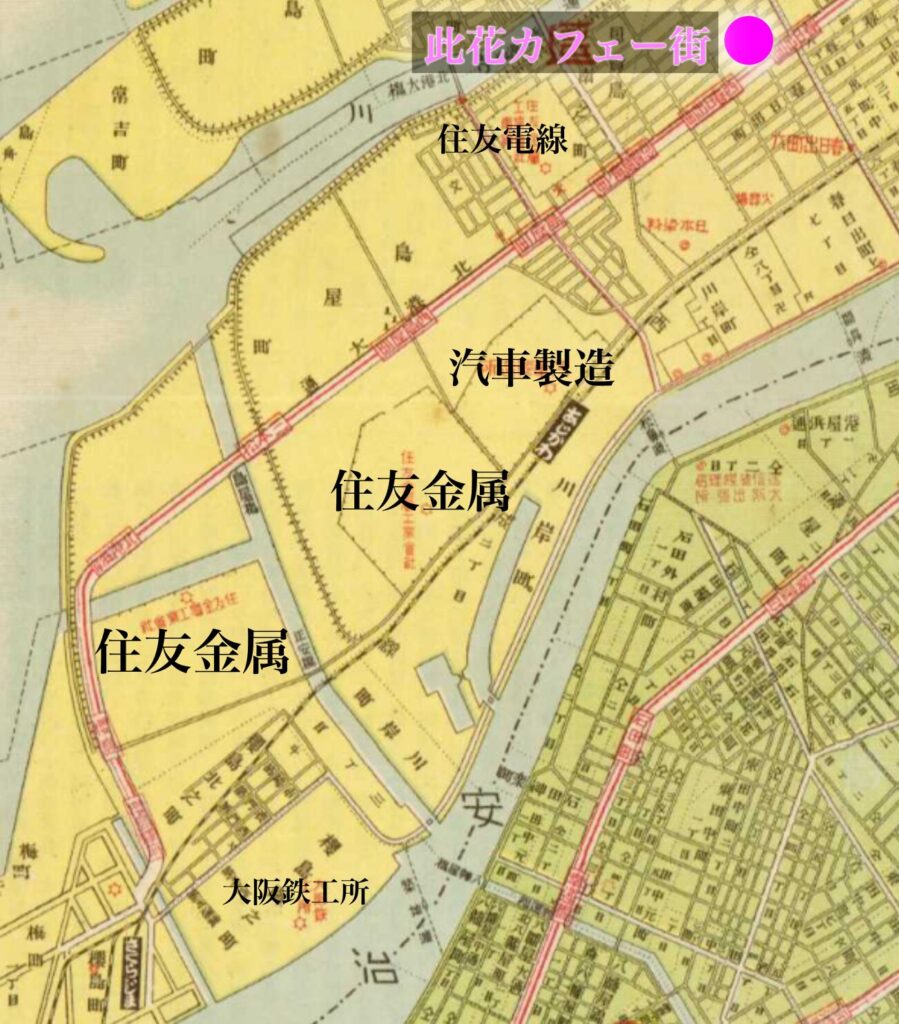

此花カフェー街の主な客は、ベイエリアにあった工場群、特に住友や大阪鉄工所2などの工場で働く労働者だったのは容易に想像がつきます3。ここで働く工員だけでも何千人、いや万単位でいたでしょう。

神戸の新開地、隣接するカフェー街や福原遊郭で金を落とす客のメインが川崎や三菱重工の労働者だったのと同じですね。

しかも、職場からカフェー街まで市電一本で行ける利便さ。

彼らが通勤で使っていた市電桜島線は、まっすぐ四貫島へ走っています。給料をもらってホクホクの彼らは、まだ温かい現生をわしづかみにして「遊び場」の女の懐へ。

目をつむるとその光景が動画で再生できそうです(笑

隠れた大阪の私娼窟

此花カフェー街近辺の新開地には、もう一つの顔があります。

それは…私娼窟。

大阪には公娼としての遊郭の他に、数多くの私娼窟、モグリの売春窟が存在していたといいます。

今のでんでんタウンは、戦前は古本屋街だったのは今では知る人も少なくなりましたが、その道を一つ外れるとそこは売春窟だったと言います。

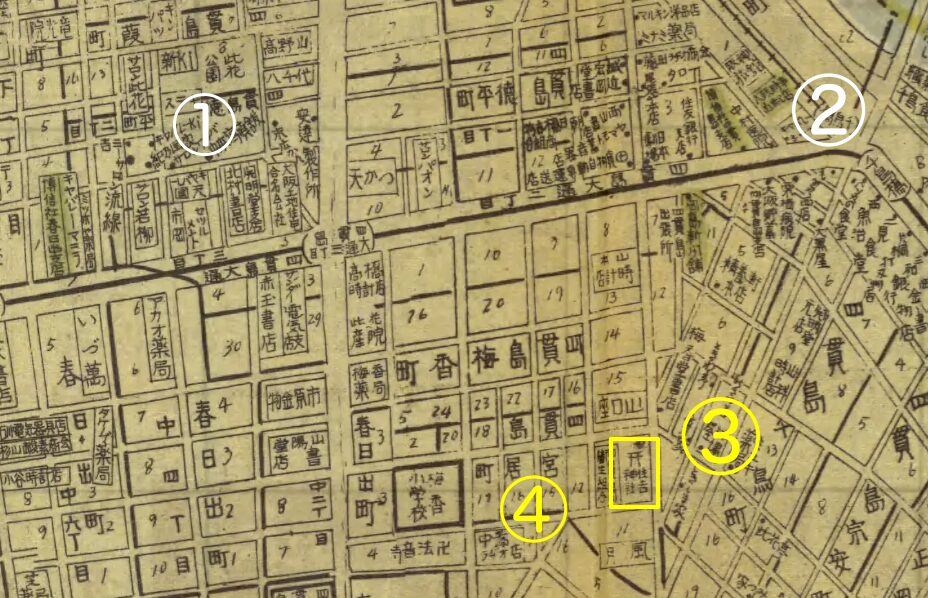

四貫島界隈の地図で説明すると、

①此花カフェー街

②当時は伝法線と呼ばれていた&終点だった千鳥橋駅

の下の黄色枠の住吉神社の周り、③がそうだったらしく、当時の厚生省の資料によると「千鳥町」「宮居町」に合計30数軒、約100人。正直、なかなかの規模です。

見逃せないのは、同じく「徳平町」の名前もあり、22軒78人(昭和9年)から40軒に約150人(同13年)と数年でかなりの成長ぶり。

おそらくこの数字、此花カフェー街の店だったと思われ。カフェーが裏で売春もやってたか、カフェー自体がいわゆる「曖昧屋」(料理屋や酒場など、「ふつうの飲食店」に擬態した売春宿)だったのかもしれません。

カフェー街の最期

戦争が泥沼化していき生活への締め付けが厳しくなっていく中、此花カフェー街への風当たりも厳しくなっていった…かどうかはビミョーです。

なぜなら、主な客層が「勤労戦士」達だったから。前線の兵士に慰安婦が必要だったように、後方の戦士たちにも安らぎが必要です。

戦争中も、物資こそ年々なくなっていったものの、酒と女でここは賑わっていたことでしょう。

しかし、それも終わりがやってきました。

昭和20年(1945)、大阪の空襲により工場が集中していた此花区は壊滅的な打撃を受けました。

大阪空襲の後半の標的は二つ。大阪城の陸軍工廠、そして桜島周辺の工場群。

それによりベイエリア工場地帯は徹底的に破壊されましたが、そのとき此花カフェー街も焼き払われました。

…とその前に、カフェー街は昭和19年(1944)7月に、建物強制疎開により建物が壊されたと『此花区史』に記録があります4。

興味深いのは、私娼窟だった宮居町や千鳥町も同じく強制疎開の対象になったこと。

もちろん私の推察にすぎませんが、強制疎開という上からの強制措置という建前で私娼を一掃しようとしたのかもしれませんね!?

終戦から3年後でもこの通り、①の此花カフェー街、②の私娼窟の場所には家がほとんど残っていません。

焼き払われる前に強制疎開で取り払われたとは言え、きれいさっぱり「消失」してしまっています。

函館の鉄砲小路が同じく強制疎開を食らっても戦後に復活したように、ふつうなら、こういうカフェー街や売春窟は雑草のように復活し、赤線や青線として蘇るパターンが多いものです。

特に破壊されたとは言え、戦後復興のためにベイエリアの工場地帯がフル稼働するはずだし、戦争で家族を失った女性、外地や大陸からの引き揚げ者が手っ取り早く食い扶持を稼げるもの、それが売春だったから。

戦後すぐに赤線・青線が繁盛したのも、「需要と供給のバランス」が成立していたからだったのです。

しかし、ここが二度と復活することはありませんでした。

そして消えた公園とカフェー街の跡には区役所や住宅街が建てられ、かつてここが男の欲望と女の嬌声が混じり合う歓楽街だったことを知る人はいなくなりました。

・『此花区史』

・『昭和大阪市史 第六巻』(社会編)

・庭園 18(7)(1936)

・『土木部所管事業概要 昭和11年』(大阪市土木部)

・『業態者集団地域二関スル調』(昭和13年、14年)

コメント