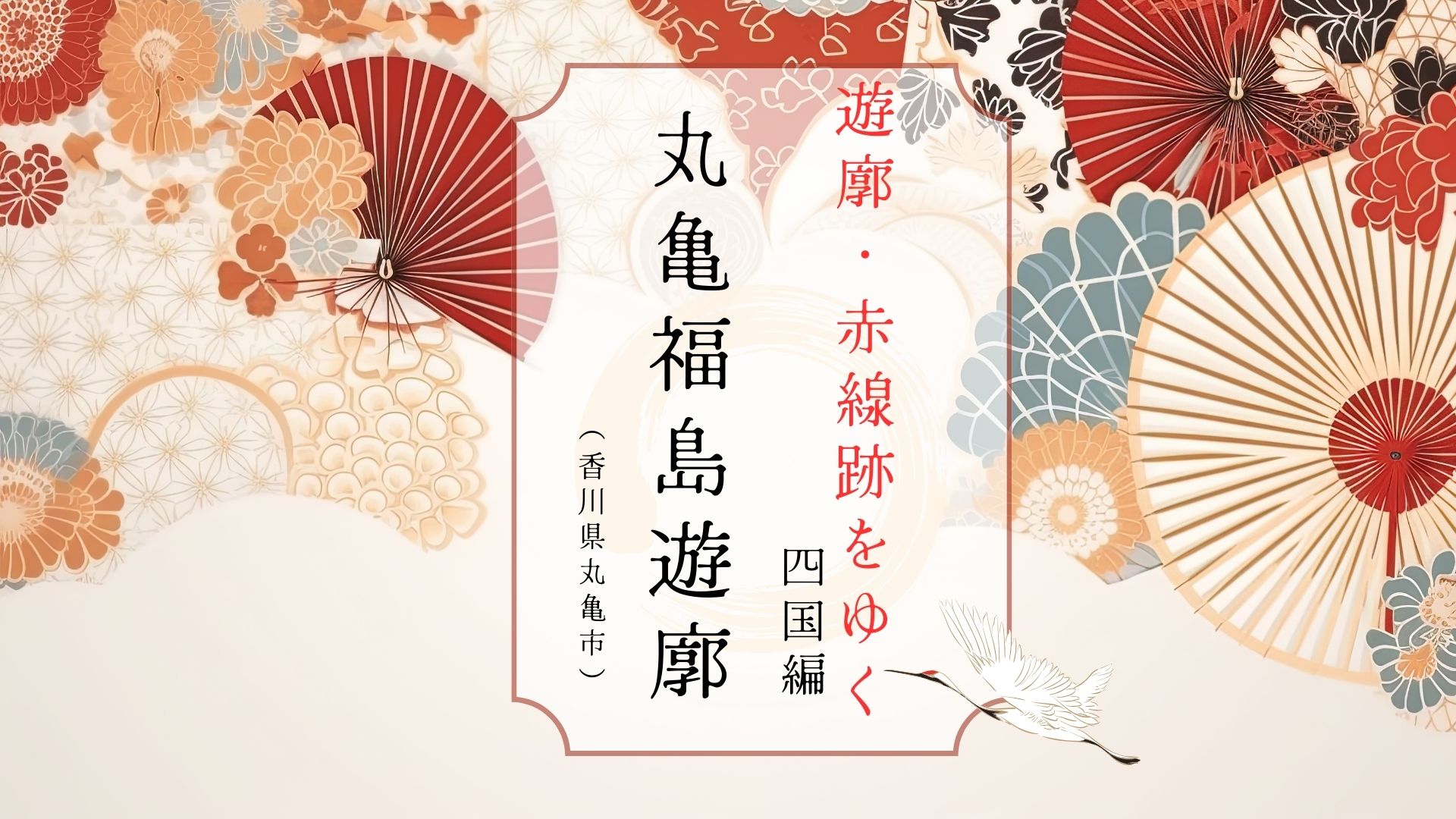

丸亀の遊郭−福島遊郭

うどん県こと香川県の高松に次ぐ第二の都市、丸亀。

全国的には「丸亀製麺」として有名かもしれませんが、実は丸亀とは何の関係もなかったりして。

それはさておき、今回は丸亀にあった福島遊郭のお話。

まず、資料を求めてやってきたのは、駅前にある丸亀市立中央図書館。

丸亀市立図書館のおねーさんに協力してもらい、ある貴重な資料を出してもらいました。

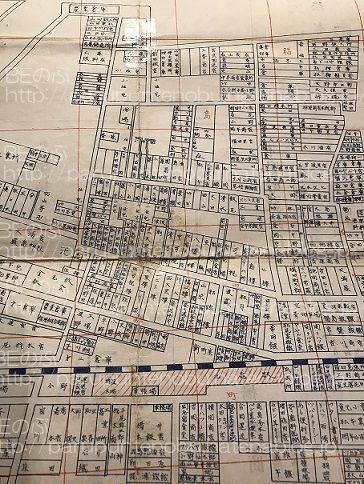

昭和9年(1934)の丸亀市中心部の住宅地図です。真ん中に敷かれた白黒の線が鉄道で、赤斜線の部分が丸亀駅です。

今でこそ細かい住宅地図はありますが、戦前の住宅地図はめったに見つかりません。当時はあったのかもしれませんが、戦災で焼けたか実際に見つかることは非常にレアです。

私も探してと頼んではみたものの、まああるわけなやろと言った本人が高をくくっていました。図書館のおねーさんGJ、あんたは優秀だぜと感謝しかありません。

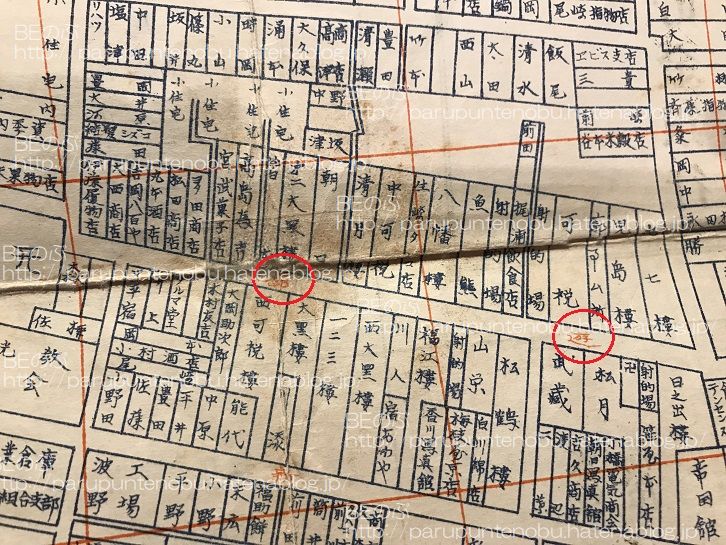

遊廓の部分をアップしました。

史料が少し傷んでいるので字がつぶれていますが、赤で丸をした部分に、

「遊廓」

と書かれていることがわかります。住宅地図レベルの詳細な地図からわかる重要な情報は、当時の妓楼名が書かれていること。地図上の「○○樓(楼)」はすべて遊廓の妓楼です。そして、その妓楼が「遊廓」と書かれた道路沿いに並んでいることもわかります。

『全国遊廓案内』には「貸座敷は目下十六軒あって」とありますが、地図の貸座敷らしきものを数えてみると15軒。1軒くらいなら誤差なので、件数はほぼ一致。

遊廓研究は、まず遊廓が町のどこにあったのか、場所を特定する作業から始まります。この地図のように、「遊廓」とはっきり書かれていればそこが遊廓であったことに間違いないのですが、場所を特定しないと、色街時代の面影を探したいという気持ちだけが先走り、見る建物がすべてそう見えてしまう錯覚に陥ります。調べている人が一度は陥る、「遊廓・赤線あるある」です。

幸い、丸亀駅前あたりの道筋が変わっていないので、現代との照合は簡単でした。

「遊廓」と書かれた道をGoogle mapと照合してみると、こうなります。

遊廓が駅前にあったことがわかります。「駅前留学」ならぬ「駅前遊廓」ですね。

『全国遊廓案内』にも、「丸亀駅から北へ一丁」と書かれており、駅からすぐそこ

しかし、丸亀の遊廓・赤線を書いたブログは多けれど、全員が全員なんでここに気づかへんねん!という、この地図でわかるある特徴があります。

矢印の部分が遊廓があった大通りですが、周りの道と比べて「無駄に広い」と思いませんか?

これも、実は遊廓の場所を特定する上での目印の一つだったりします。

「まずは遊廓がどこにあったのかを特定せよ」は基本中の基本と上に書きましたが、史料以外にGoogle mapでもわかることがあります。だいたいの場所の目星をつけたところで、文明の利器Google mapで「上から探索」することは、私もよく使っている手段です。

昭和23年(1947)の丸亀市の航空写真です。当時の繁華街だった丸亀駅前南側と比較してみても、遊廓の道幅がやけに広いことがわかります。遊廓の周囲の道と比べると、ここだけだだっ広いことも。

赤線時代も福島遊郭は存在しており、『全国女性街ガイド』にもその存在が書かれています。その時にも16軒のお店が並んでいたと記述にあります。

旧福島遊郭跡を歩く

旧福島遊廓の起点は、丸亀駅の北口となります。

今の感覚だと旧遊廓跡は北口のすぐ前なのですが、現役の頃に北口は存在しておらず南口だけでした。なので、遊廓に通う人は南口から線路を跨ぎ、遠回りしないといけませんでした。

ここが遊廓の大通り跡、「無駄に広い道」です。

実際に現物を見てみると、さほど広い道とも思えなかったのですが、周囲を歩いているうちにその感覚は間違いだと気づきました。やはり「無駄に広い」のです。

旧遊廓跡に入ってすぐに目につくのが、このド派手な建物。

周囲の建物と比べ明らかに浮いているこの派手さ、果たして何か。

これは戦後の赤線時代に特徴的な「カフェー建築」と呼ばれています。

遊廓の公娼制度は、GHQの方針で昭和21年(1946)にいったん解体・廃止されます。しかし、旧遊廓などで新たに「飲食店」の営業許可を取り、そこで公然と売買春が行われることとなりました。江戸時代からの歴史を持つ遊廓はもちろん、新規参入してきた新しい区域も増え、そこを「赤線」と呼びました。正式名称は「特殊飲食店街」(特飲街)なのですが、その後は「赤線」という名のほうが有名となっていきました。

その赤線が風営法上の許可を取る上で、特に東京に多かったのが「カフェー」でした。

カフェーは、カフェ(喫茶店)と長音があるかないかの違いですが、実態は全く違います。カフェーは現存しませんが、今のキャバクラに近いかもしれません。

東京のカフェーは、

一発でその店としてわかるように、外観を派手にしろ

という不文律のお触れが東京都から出たという説があり、それ故ド派手な外観を持つカフェーが出来ました。そのように、旧赤線や青線に残るド派手な外観を持つ建物を、カフェー建築と呼ばれることとなりました。

教科書通りのカフェー建築を、私の画像リストから抜粋してみました。カフェー建築とは学術的にジャンル分けされたものではありませんが、どんなものかは写真でなんとなくわかると思います。

カフェー建築は奇抜なだけが特徴で周囲の好奇な目に晒されるだけなので、老朽化もあってどんどん壊されていきます。壊されていくのは時代の流れなので仕方ない、しかし、良し悪しに関係なくこれも歴史の一部。せめて写真に収めておくのが歴史家としての使命かもしれません。

これらを頭に入れて、丸亀のカフェー建築を見てみましょう。

1階の窓を見ると、ステンドグラスを入れたりとかなり装飾が凝っていることがわかります。

陽の当たり方によっては、光が反射してあの窓がこのように艶かしく(?)映ります。もしこれがすべて計算ずくで作られたものであれば、相当凝ってるぞここ。

戦前の地図によると、ここは遊郭時代には「松鶴楼」と呼ばれていた場所でした。戦後はデータがないのでどの屋号だったのかは不明です。

旧福島遊郭エリアでもう一つ、特筆すべき建物があります。

道の角に何かプレートのようなものを填め込んだ跡がある、なにやら意味深な建物。

これだけ見ると、どちらかというと町工場のように見えるのですが、さにあらず。

入口のこのダウトな色使いの玄関よ。

工場ではなく、何かのお店だったことは装飾から明らか。あとはかつてはどんなお店だったのかを確かめるのみ。

しかし、ここは実は遊郭のエリアからは道一本分離れているところ。

遊郭=赤線のエリアとは限らないですが、個人的には保留としたいところです。

福島の旧遊郭の見どころは、良くも悪くもこれだけですが、丸亀にはもう一つ遊郭が存在していました。その名は新堀遊郭。

コメント