敦賀の色街の歴史は古く、『太平記』の延元元年(1336)に、敦賀に遊女がいたことが記述されています1。

近世になり、江戸幕府がオギャーと産声をあげたばかりの慶長10年(1605)に上川嶋寺町の遊女たちが三ツ屋町・六軒町に遷されたことが、当時の書物に残っています。

当時の色街は新町・六軒町・三ツ屋・森屋敷の4つの町からなり、この範囲が昭和まで敦賀の花街・遊郭の範囲となりました。

17世紀後半、ちょうど5代将軍綱吉が将軍になる頃の時代に書かれた『色道大鏡』にも、「敦賀の遊郭は六軒町といふ、挙(揚)屋の居る所をみつや(三ツ屋)と云ふ(以下略」と記され、当時の花街の一夜の料金も記されています。

時代は飛んで明治時代、近代としての法的な公娼制度が全国で整えられていくなか、福井県も明治14年(1880)に貸座敷営業免許地、つまり遊郭を定めました。

その時、福井県の遊郭は「上等」「下等」に分けられたのですが、敦賀は「上等」で、常盤町・月見町・境町・浪花町の4町が指定されました。

| 貸座敷数 | 娼妓(遊女)数 | |

| 明治22年(1889) | 37 | 52 |

| 明治25年(1892) | 38 | 51 |

| 明治28年(1895) | 44 | 93 |

敦賀遊郭は、いわゆる花街とも合体した、歓楽場としての「総合遊郭」(私の造語です)として発展し、昭和初期の『全国遊廓案内』にも

揚屋及貸座敷の数が五十七軒あって、娼妓が五十五人、芸妓は百人近くも居る有様である。

『全国遊廓案内』福井縣

と書かれており、掲載の店も揚屋・貸座敷が混在しているような感じです。

そんな敦賀遊郭も、空襲によって終わりを迎えます。

昭和20年(1945)7月12日深夜、100機のB29によって敦賀の町は焦土と化し、遊郭もこの時に焼け野原になったと思われます。

昭和23年(1948)の航空写真を見ても、赤枠あたりの遊郭はほとんど建物が残っていません。

空襲直後ではなく終戦から3年後だから、直後のダメージが大きかったと思います。

しかし、戦後も赤線として復活したらしく、昭和27年(1952)の『敦賀商工名鑑』には旧常盤町に9軒の待合(貸席)の名前がありました。おそらく赤線の店でしょう。

そして、いつものように昭和33年(1958)の売防法完全施行で消えていきました。

性地巡礼ー敦賀遊郭跡を歩く

敦賀の遊郭は、現在の栄新町にある天満神社の周辺に存在していました。

しかしながら、遊郭は敦賀の町ごと空襲で焼けてしまった上に、戦後に区画整備されたのか道筋も変わってしまいました。

天満神社の場所がそのままで灯台的な役目をしていなかったら、場所さえ把握できなかったでしょう。

戦前の地図と戦後・現在の地図を比べるとテンパってしまい、戦前戦後がこれだけ乖離している遊郭は、ちょっとお目にかかったことがありません。

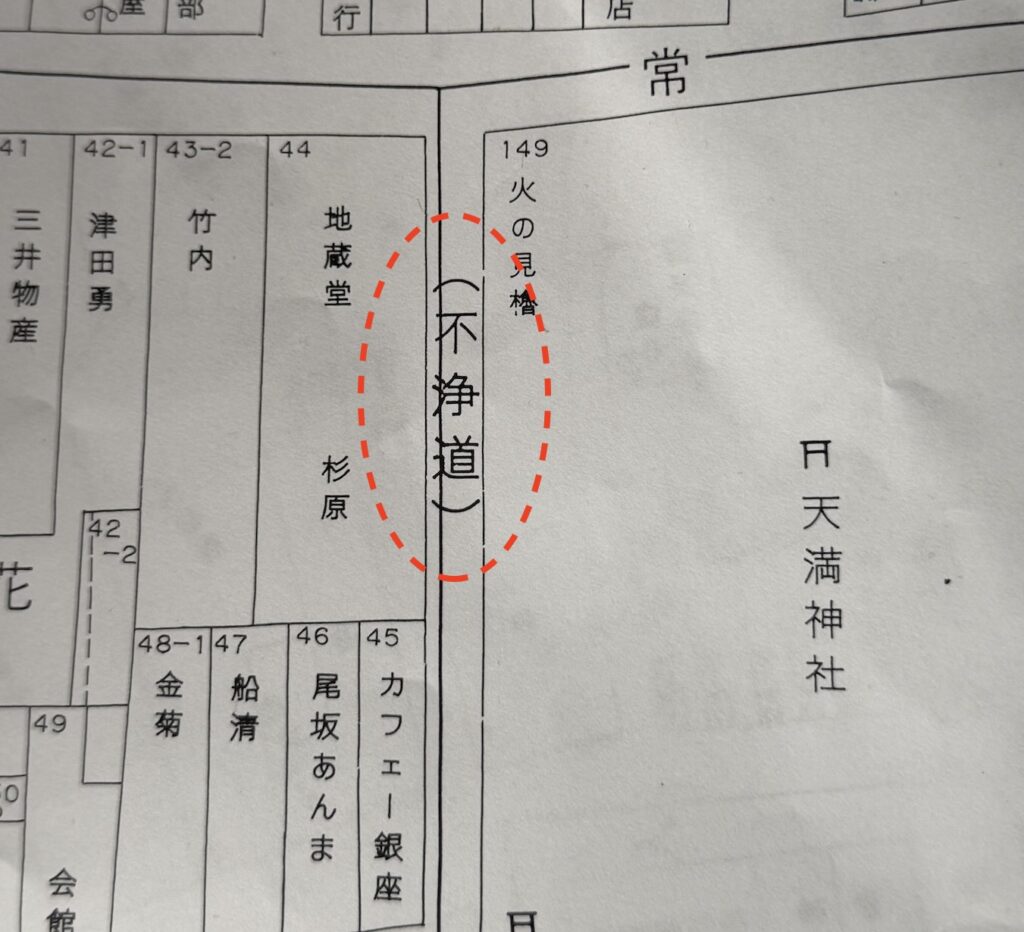

戦前の神社の前は、”不浄道”というおどろおどろしい名前の道でした。”不浄”の者が向かうところ…おそらく色街へ向かう客の流れを表したものでしょう。

神社の門前町遊郭は、他に奈良県大和郡山市の洞泉寺遊郭があります。

図書館に残る戦後のいちばん古い地図を見ると、ここが旧常盤町。

遊郭があったところで赤線廃止後の地図を見ても、「旅館」の文字がある建物がいくつかあったので、おそらくここがメインロードではなかったのではないか。

しかし、ここの建物はほぼ建て替えられ、めぼしい残滓は残っていません。

と思ったのですが…。

今回の性地巡礼でいちばん気になったのが、この建物。

昔の住宅地図には”ボルガ・アパート”と書かれているのですが、敦賀とロシアとのつながりを想起させる名前です。

オーナーは何の意図でロシアの大河をアパートの名にしたのだろうか。

この建物の異様さは、その正面にあります。

写真を見てわかるように、この建物は2階建て。でも、正面を見ると3階建てっぽく見てるようになっています。

こういうのを看板建築といって、昔の商店などではよく見る様式なのですが、ただのアパートならそんな作りにする必要はありません。

明らかにこれ、正面に何か看板を立てたようなつくり…

「ボルガアパート」を裏側から見ると、正面だけ高さを盛っていることがわかるでしょう。しかも、側面もふつうのアパートにしてはやけにヘンだし、引っかかるんですよね。

断言はできませんが、赤線時代の建築の生き残りかもしれませんね!?

神社の道路を隔てたところにある細い道。一見見逃しそうなこの道にも、カフェーや待合らしき名前が並ぶ「あやしい」通りでした。ここは旧三ツ屋町だったところで、芸妓を抱える貸座敷があった場所のようです。

前述のとおり、ここは空襲で跡形もなく焼けてしまった上に区画整理されたので、ここがイコール遊郭の道だったとは限りません。

が、実際に歩いてみると流れている空気がなんとなく違う感覚がします。

たぶん、赤線時代にもここにお店があったのかもしれません。

メインロードだった旧常盤町より、こちらの方が雰囲気が残っているかもしれません。

- 『敦賀市史 通史編上巻』P499 ↩︎

コメント