奈良県大和郡山市にあった洞泉寺遊郭。またの名を「又春廓」。

その中に残るのが「旧川本楼」。

大和郡山市が税金で買い取り残した遊郭の元妓楼で、現在は「町家物語館」として無料公開されています。

ここの基本的な説明は、下記のアコーディオンの中に書かれているので、興味がある方はどうぞ。

すでに知ってるわ!という方はスルーで結構です。

「町家物語館」は、大和郡山市内の中心市街地の南東部にある洞泉寺町に位置する町家建築です。

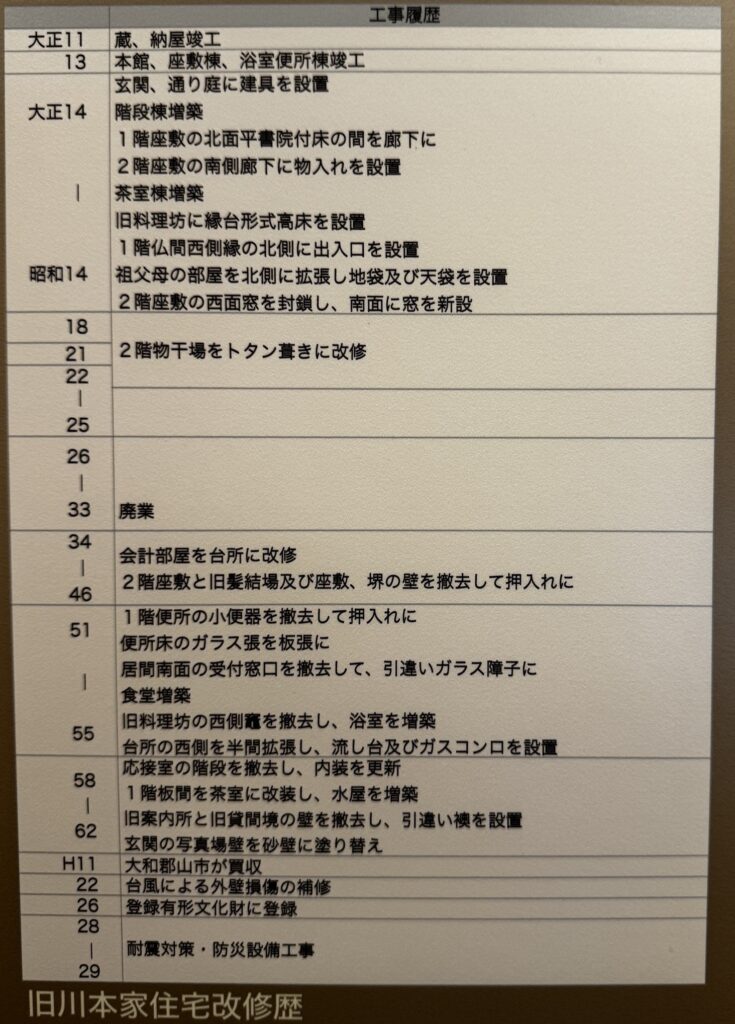

大正11年に納屋と蔵が、大正13年に本館と座敷棟が建てられました。この当時では珍しい木造三階建て遊郭建築で、遊郭として一世を風靡しますが、昭和33年に廃業。

その後下宿として客間は貸間として利用されます。

註1:昭和47年まで貸間として、主に郡山高校の学生たちが使っていたんだとか。今も尚、当時の上流花街の繁栄を偲ばせています。

堅固な構造の下、良好な保存状態で現在に至っており、内部には意匠を凝らした欄間や上質な数寄屋造りの小部屋など特殊な建築技法を各所に取り入れた遊郭建築ならではの造形美を創出しています。平成26年に登録有形文化財となっています。

大和郡山市のHPより

註2:市が8700万円で買い取り、買い取り値段と同額に近い約8000万円をかけて耐震構造などを施した上で修復し、平成30年(2018)から常時公開。

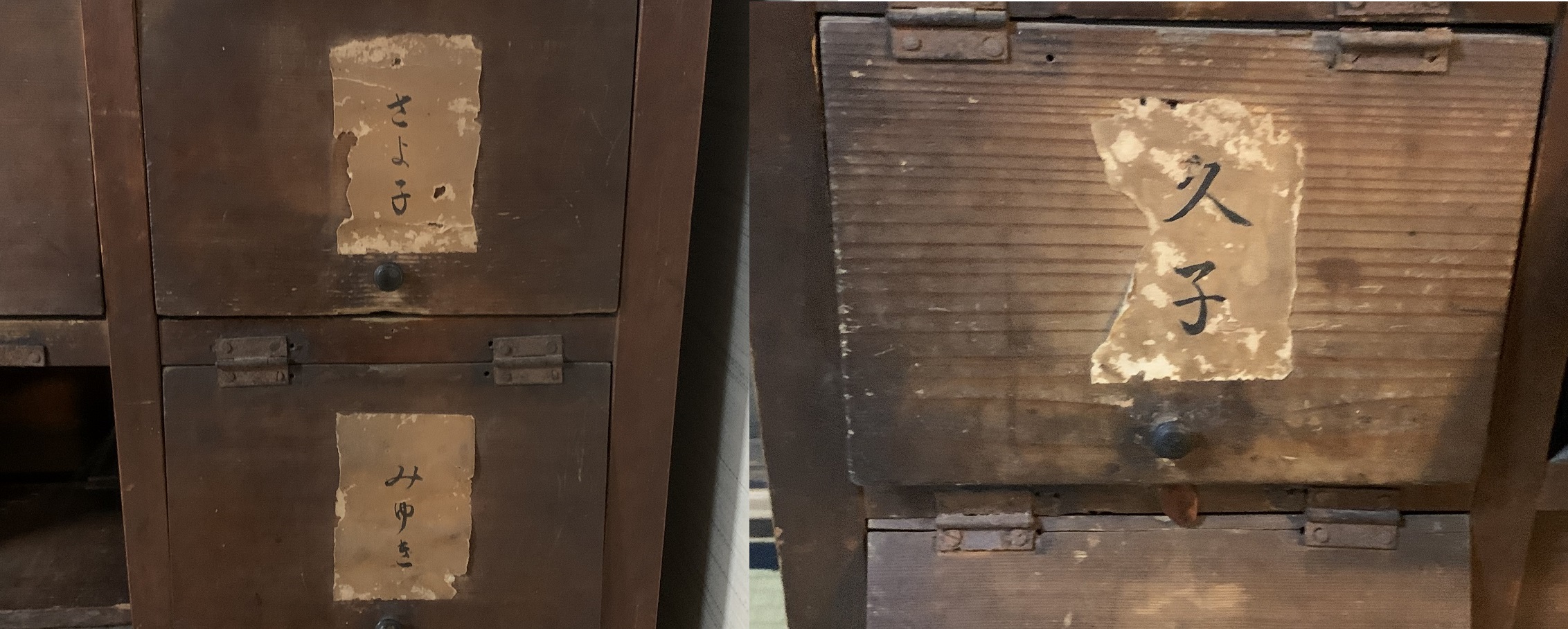

遊女のロッカー!?茶碗棚

町家物語館の中、元帳場があった場所には、一風変わったものが置かれています。

これは一体何なのか?実はこれ、ここで働く女の子たちのお茶碗・湯飲みの収納棚でした。ちょっとしたロッカーみたいなものでしょう。

この棚、元々帳簿にあったものではないようでしたが、果たしてどこに置いてあったのか。

予想外のこんな人が、こんなところでこんなことを書いてくれています。

船に乗り組んでいる人はみな若い人で、もうこれが日本の訣別であるから、浦賀に上陸して酒を飲もうではないかと(中略)陸に上がって茶屋みたいなところへ行って、さんざん酒を飲んでさあ船に帰るという時に、(中略)その茶屋の廊下の棚の上に嗽茶碗が一つあった。これは船の中で役に立ちそうだと思って、ちょいと私がそれを盗んできた。

(中略)大そう便利を得て、アメリカまで行って、帰りの航海中も毎日用いて、とうとう日本まで持って帰って、久しく私の家にゴロチャラしていた。聞けばその浦賀で上陸して飲み食いしたところは遊女屋だという。(中略)そうしてみるとあの大きな茶碗は女郎の嗽茶碗であっただろう。

『福翁自伝』福沢諭吉

旧1万円札の若い頃のエピソードです。「日本への訣別」とは咸臨丸に乗ってアメリカへ向かう前のこと。その前に大いに遊ぼうぜと若い衆で壮行会をした時の様子のようです。

高額紙幣になって久しく、某有名義塾大学では神か聖人扱いの福沢大先生が、「遊女屋に行って」「茶碗を盗んだ」という、盗んだバイクで走り出すような衝撃の告白。

なお、諭吉先生は適塾時代、料亭の皿も盗んでいます。

「へーあれ遊女屋だったんだ( ³з³)ノ」

と諭吉先生はすっとぼけていますが、私には見えるぞ…その語尾に隠れる「www」を(笑

それはさておき、諭吉さんは「廊下の棚」とサラリと書いてくれています。これはけっこう重要なヒント、旧川本楼がどうかはわかりませんが、この遊女のお茶碗入れの棚も、廊下に置かれていたのかもしれません。

棚には、女性の名前も残されています。棚自体は遊郭時代からのものかもしれませんが、名札と女の子の名前は戦後の赤線時代のものかと思います。遊郭時代の源氏名は芸妓に準じていたので、こんな俗っぽい名前はつけません。

…と不思議に思ってガイドさんに聞いてみたところ、おそらく本名だったのではないかとのこと。

果たして本名なのか源氏名なのか、それは泉下の当事者しか知らない。

コメント