阪和電鉄、時代の大波に消える

血と涙の(?)経営努力が実ったか、どうにか数年後には黒字になり、昭和11年(1936)には借金も全額返済した阪和電鉄ですが、今度は戦争というどうしようもない大波によって、揺れに揺れます。

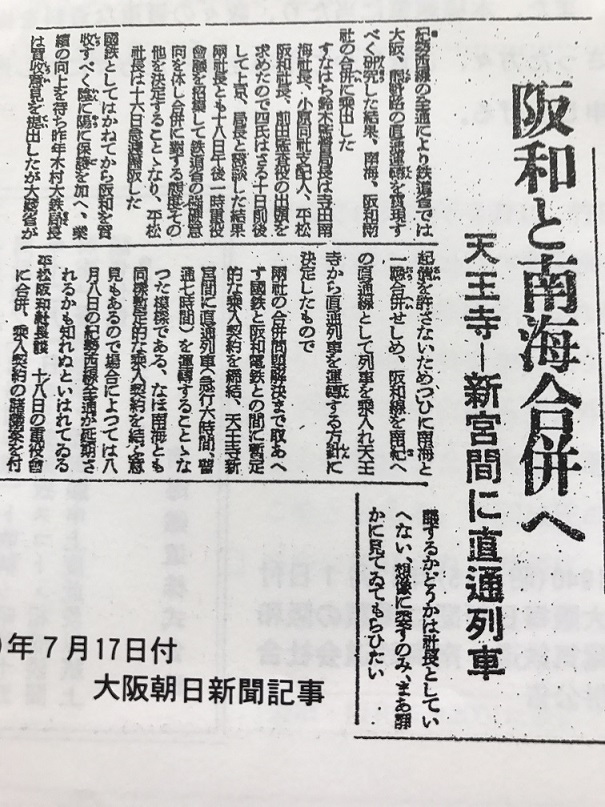

昭和12年(1937)から始まった支那事変から、「非常時」に娯楽なんてけしからん!とどんどんレジャーが縮小されていった上に、昭和15年12月に宿命のライバル南海に吸収合併されてしまいます。

最近でも阪神と阪急が経営統合しましたが、阪和電鉄は経営統合ではなく吸収合併。阪神タイガースが「阪急タイガース」になるくらいの衝撃でした。

.jpeg)

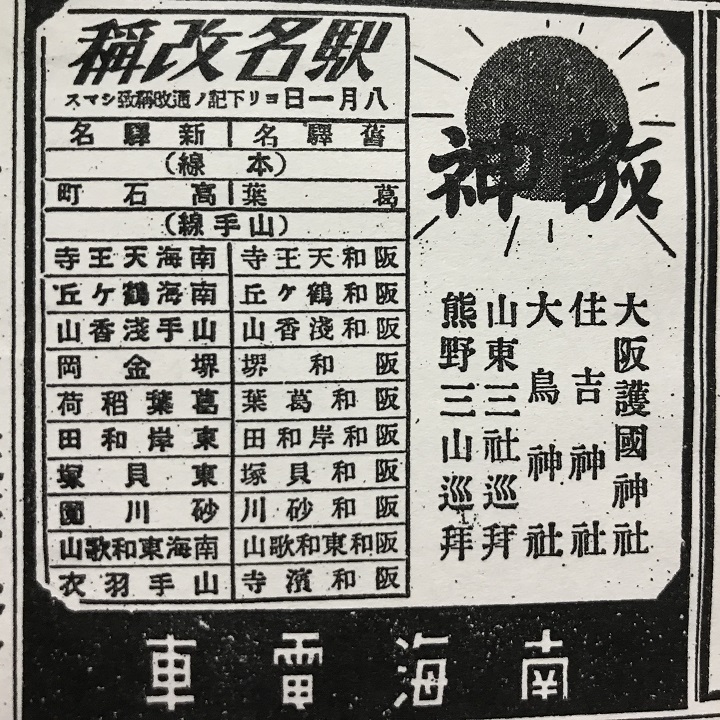

この時点で阪和電気鉄道は消滅、「南海山手線」として再スタートします。

駅名も、「南海風?」に変更されました。

現在は阪和線と南海高野線の連絡駅である三国ヶ丘駅は、合併後の昭和17年(1942)、兄弟になった高野線との連絡駅として作られました。

そんな経緯からか、つい最近…というか20年くらい前まで駅の業務は南海が行い、切符も国鉄かJRなのに南海の券売機で買うという、今考えると日本の鉄道駅の中でも非常にレアな現象が起こっていました。そんな謎も、三国ヶ丘駅がなぜできたのかという歴史を知れば氷解します。

吸収合併という形でライバルを消した南海でしたが、合併してみると腰を抜かす事態が。

阪和電鉄の車両は、長年の酷使でみんなボロボロ。人間で言えば過労死一歩手前で、よくこんな状態で走らせてたな(汗)とエンジニアが唖然としたそうです。

阪和電鉄と南海の合併の理由は様々あってちょっとした謎なのですが、そのうちの一つに挙げられているのが、「阪和電鉄経営破綻説」。あれ?阪和電鉄って黒字じゃなかったの!?とお思いかもしれません。実際黒字として昭和13年より株主配当までされています1。

しかし、それが実は粉飾決済だったという説があります。つまり営業収支など表向きは黒字でも、建設費の利子などが膨らんで中身は超赤字。昭和12~13年には経営破綻しており、国のサポートで南海がひとまず吸収したということ。

その間接的な証拠の一つに、初代社長の木村清の自殺があります。

昭和12年11月26日、彼はカミソリで頸動脈を切り自殺をしますが、遺書には「経営責任を感じる」と書かれているといいます。

これが本当なら、自殺の動機は「経営責任」。株主配当が出来るまで黒字を出した社長が「経営責任を感じ」て自殺とは、全く道理に合わないし、日本語にすらなっていない。本来なら、少々天狗になっても周りは文句が言えません。

この「経営破綻説」は旧阪和、南海の経営陣は否定し、竹田氏より拝借した収支決算書でもちゃんと黒字になっています。竹田氏と直接お話した時も、氏は一次資料を手に

経営破綻説が流れていますが、デマです!

と言い切っていました。

しかし、数字が本当なら社長が「経営責任を感じ」て自殺することもない。むしろ経営者として鼻高々でしょう。ここが個人的に引っかかっています。

また、現場のこんな話も残っています。

合併後、南海の技術者が阪和に来たらビックリ。電車のモーター一つ、壊れたパンタグラフ一つ修理しておらず。株主配当できるほど経営に余裕があれば、乗客の命がかかっている部品くらいさっさと交換しろよと。修理しなかったのではなく、実は経営が火の車でそんな金がなかったのではないか。現場のエンジニア目線ではそう感じると。

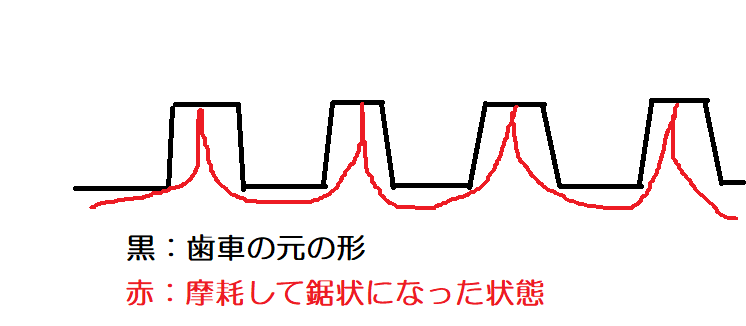

その人いわく、元阪和の車両の状態は「そりゃひどかった」らしく、モーターの歯車が長年の酷使で摩耗しすぎ、ノコギリ状になっていたそうです。

当時を知るエンジニアが書いた歯車の状態はこんな感じ。筆者の画力の都合でヘタクソなのは否めないですが、摩耗しすぎて先が尖ってしまった状態はわかると思います。

さらに厄介なことに、車両の性能が良すぎて当時の南海の技術力ではメンテが難しい。

阪和電鉄の車両は、結果的に国営化された後も阪和線専用車両として残り、昭和40年代まで走り続けました。ふつうは国に買収された私鉄の車両は、性能が国鉄車に劣るためさっさと廃車させられました。しかし、阪和電鉄は例外的に残ったどころか、昭和30年当時でも国鉄車21両に対し旧阪和の車両は68両と、主力として走り続けていました。

その理由はただ一つ。阪和電鉄の車両の性能が国鉄型をはるかにしのいでたから。中のパーツを国鉄車両と共用するために、性能はダウンしたものの、そもそも高速運転に堪えうる構造になっているのでボディーも非常に頑丈なつくりに。晩年は地方私鉄で1980年代前半まで、50年以上走り続けた名車だったのです。

しかし、あまりにボロボロすぎて南海技術陣が選抜チームを組んで鳳車庫に派遣され、必死の努力で事故はなんとか防いだものの、車両故障が頻発しダイヤはメチャクチャな事態となりました。

上に書いた「超特急」の廃止も、車両に限界がやって来てついに「ドクターストップ」がかかったという、戦争以前の事情の方が強いようです。

そして国鉄へ…

そして波乱はまだ続きます。

戦争まっただ中の昭和19年、「南海山手線」は、南海の言い分を借りると国家権力で有無を言わさず「強奪」されて「国鉄阪和線」となり、国鉄→JRになって今に至ります。

南海電鉄公式の歴史書でも、

国から電報一本で呼び出され、何事かと思えば(山手線の)強制買収だった。反対意見を述べようにも、国家総動員法が後に控えており、いかんともしがたく不本意ながら調印するほか仕方がなかった。

『南海百年史』より

阪和電鉄を買収する時は『国有化はしない』と約束したのに(以下略

など、恨み節をつらつらと書き記しています。よほど腹に据えかねたのでしょう。

南海も南海で、

ただで渡してたまるか!

と激おこ。全社員を総動員し、鳳駅の車庫にあった資材を根こそぎ南海の住之江や天下茶屋の車庫までテイクアウト。ネジ一本残すな!という徹底ぶりだった話が伝わっています。

さてお国にボッシュートされてしまった阪和線。

戦後に「奪還運動」が起きる!さて阪和線の運命やいかに!?