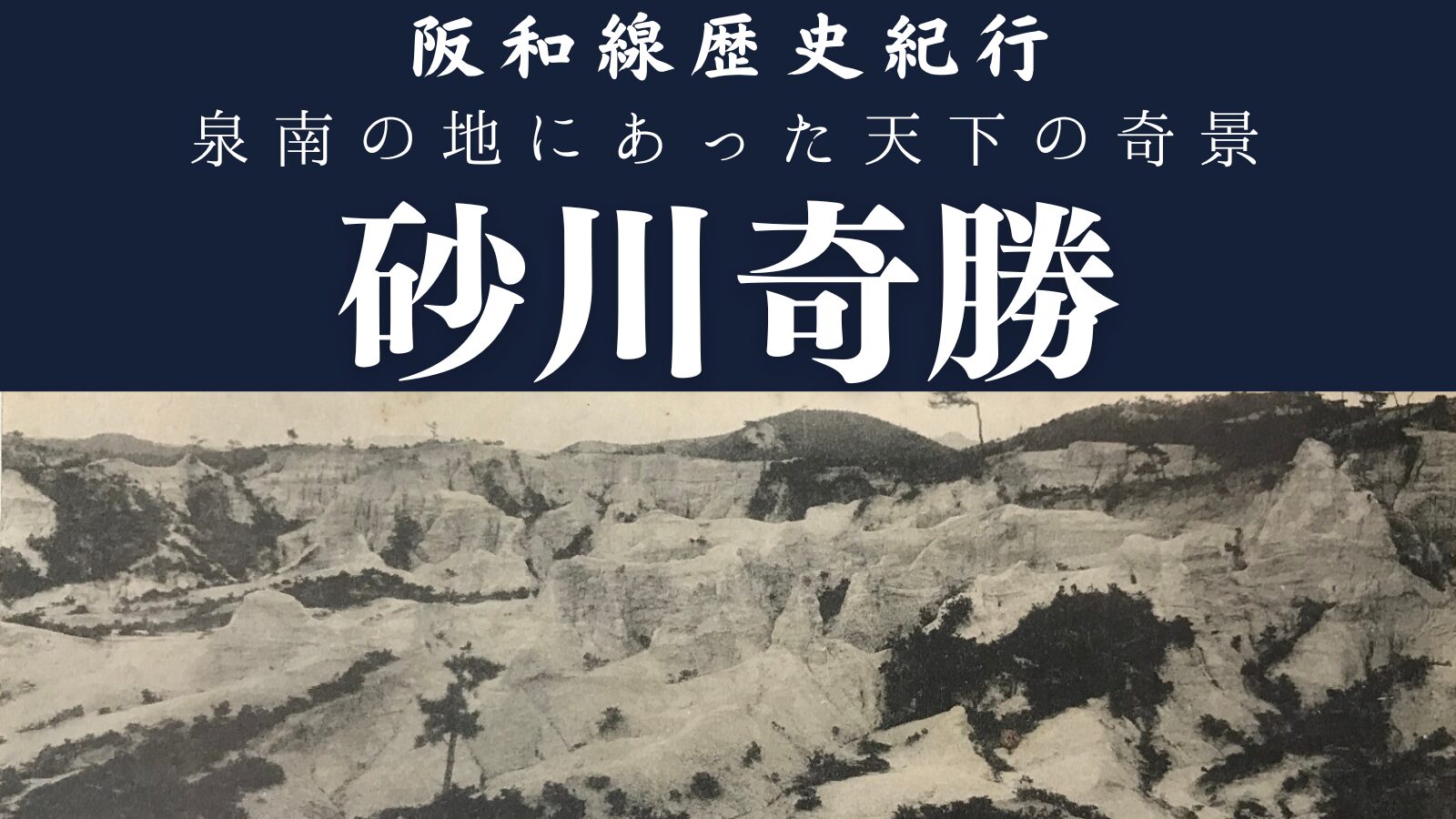

砂川奇勝とは

大阪府南部、泉南の地にはかつて、石灰岩の地が広がっていました。

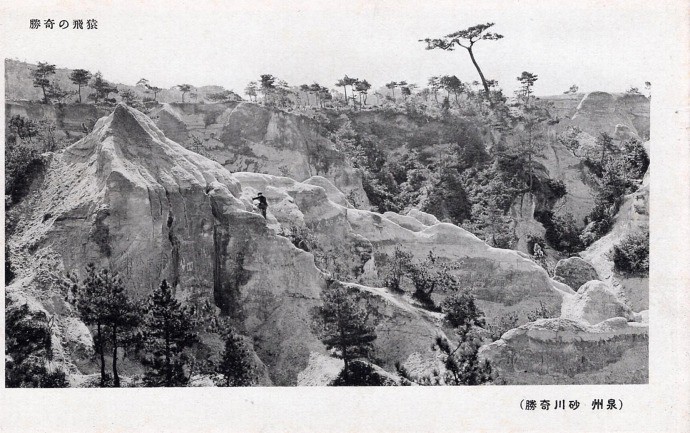

その光景が奇妙な絶景のため、いつしか「砂川奇勝」と呼ばれるようになる、遊園地とともに砂川遊園最大の見ものでした。

『奇』とついているだけあって、他では見れないような風景がかつてここあたりにあったそうです。また、駅名の「砂川」も奇勝の「砂」が由来になっています。

「砂川奇勝」は、今からおよそ200万年前に始まる洪積期(こうせきき)に、海の底の砂や粘土が積み重なったものが隆起し、丘陵となったものです。

泉南市古代史博物館のHPより

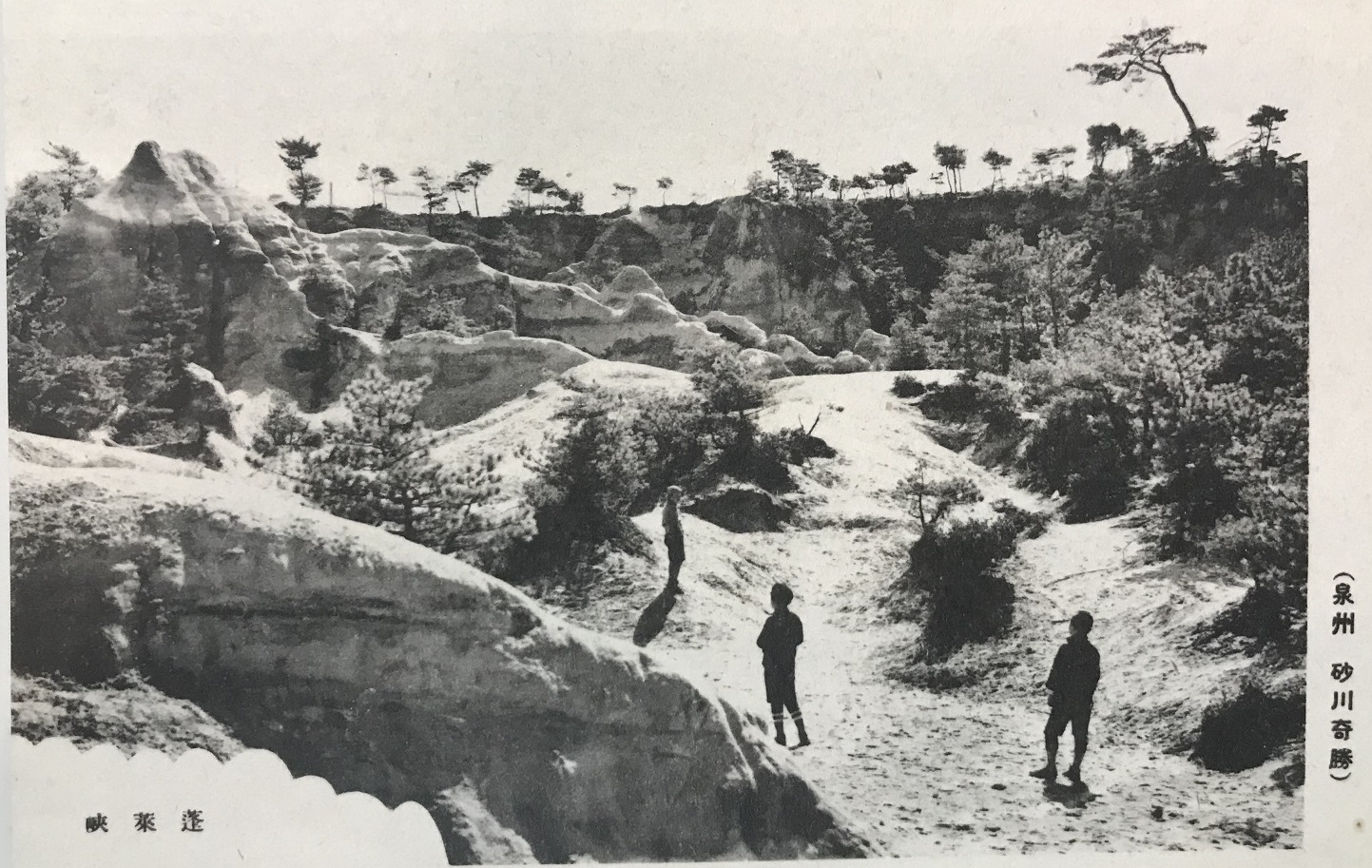

この丘陵は元来海の底にあったものですから大変もろく、雨水によってどんどん削られ変形してしまいます。この削られた姿が、砂が流れる川のようにみえ、「砂の水を流せるを以て此の名あり」といわれるように、「砂川」の名がつけられたのです。削られた丘はとても人工的には作り出せない不思議な形をしています。ある時は猛虎の姿に、またある時は、天に駆けのぼる飛竜の姿に見えたなどといわれています。

このため泉州でも随一の景勝地としてにぎわい、古くは岸和田の殿様なども遊覧になり、数十年前までは観光地として、訪れる人々が絶えなかったということです。

在りし日の砂川奇勝ですが、まるで日本と思えない壮大な奇景が広がっていました。人間と比べてみてもその規模の大きさが覗えます。

言うなれば、日本のカッパドキア1といったところでしょうか。こんな奇景が、大阪にあったのです。

阪和電鉄は、貴重な自然観光地として、遊園とセットで砂川奇勝を売り込み、日本でも稀に見る奇景もあってかなり賑わったそうです。

また、奇勝の奥は日本でも珍しい化石が大量に出土する地域だったそうです。

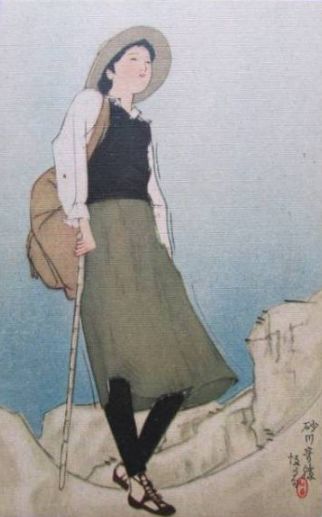

「砂川奇勝登山の女性」というのでしょうか、北野恒富という日本画家が書いたらしい絵も残されています。当時の女性の登山の格好も描かれている点では貴重な絵だと思います。

戦前のレジャーブームの際は、行楽のシーズンになると観光客やトレッキング客でごった返したと言われていますが、戦争の陰が忍び寄り奇勝でハイキングなんて悠長なことを言ってられる時代ではなくなってしまいました。

そして、そのまま戦争へ…

砂川のその後

砂川奇勝の方は、土地自体は南海電鉄が引き継ぎ1960年代前半まで所有していました。が、いらない子扱いされたのか、昭和37年(1962)に泉南市(当時は泉南町)が数百万円で払い下げ、町長が不動産業者に1億円以上で売却。

旧砂川遊園地の部分も昭和39年(1964)、泉南町が不動産会社に、二束三文で払い下げたと泉南市役所発行の広報誌に記載されています2。

昭和22年(1947)の航空写真を見ると、この時は奇勝も遊園地もまだはっきり残っています。

しかし、昭和36年(1961)には痕跡すらなくなっています。どこに砂川遊園があったのかさえもわからないくらい、きれいに消えています。

砂川奇勝の方はまだ手付かずで残っているようです。

が、この航空写真の1年後、砂川奇勝が売却され無情にも開発が始まってしまいます。

昭和42年(1967)の写真を見ると、遊園地の跡に住宅地が造成されている最中っぽいので、ここが今のような住宅地になったのは、この昭和40年代前半と断言して良いでしょう。しかし、上の映像の遊園地はどこにあったのでしょうか。展示会の説明ではこの写真のどこかにあったはずですが。

また、砂川奇勝も以前と比べ、小さくなっていることがわかります。

昭和50年(1975)には、ほぼ現在と同じ区画になっています。

あれだけ広範囲に広がっていた砂川奇勝がこんなに小さく…なんだか航空写真で変遷を見ていると涙が出てきそうです。

コメント