大阪の中華学校

大阪市浪速区大国町。ここにある学校があります。

中華学校です。

中華料理専門学校ではありません。在阪華僑のための学校です。

大阪に中華学校…となると違和感があるかもしれません。しかし、大阪に中華学校がある以上、一定の需要と歴史があるはず。

そんなことを考えながら周囲を散策してみたのですが、中華街のような雰囲気は微塵も感じません。

では、何故ここに…というかなぜ大阪に中華学校が存在しているのか。

その歴史を掘ってみると、戦禍に消えたある地域の、忘却された歴史が浮かび上がります。

大阪にあったチャイナタウン

大阪は、安政五年(1858)に締結された条約に基づき明治元年元旦(1868)より開港され、川口の地、現在の本田1~2丁目に外国人居留地が建設されました。

が、川口はもともと海から離れ、川底も浅く大型船が入港できず貿易には非常に不便な地。明治10年(1877)には、ほとんどの西洋人が適地の神戸へ引っ越していきました。

ここまでは漠然と知っていることだと思いますが、その後を知っている人は少ないと思います。

西洋人が去った後の新しい住人は、中国人たちでした。

川口の中国人の記録は明治初期からあり、金儲けの甘い汁を求めて密航する者、長崎より移住する者、買弁(西洋人と日本人の貿易仲介兼通訳)から独立した者など、背景は様々。

中国人は大阪の西洋文化伝播の触媒的存在となり、日本人は彼らから西洋式クリーニングやパン製造法を学び、大阪のラムネ屋・パン屋・クリーニング屋は川口が発祥となっています。

明治9年(1876)の川口の中国人人口は114名1。同12年の神戸には約6倍の617名でした2。

川口に定住した最初の中国人は広東・福建系でしたが、やはり不便だったのと、おそらく他地方出身中国人との勢力争いに敗れたのでしょう、明治30年までにはまとめて神戸にお引っ越し。途中で上海などの華中・華東出身者も入ってきたものの、日清戦争で数は激減、または神戸行き。

その後は華北出身者が、神戸とは別の中国人コミュニティを形成、川口中華街の主となっていきました。

川口への中国人の流入をまとめると、以下の通りとなります。

■第一期:1867(慶応3)-1881(明治14)年。広東・福建出身者

■第二期:1882(明治15)-1894年(明治27)。上海・浙江など華中出身者

■第三期:1895(明治28)年以降。山東など華北出身者

(1895年~1897年にかけ広東福建系全員、華中出身者の大多数が川口を離れる)出典:参考資料④p105より

川口を拠点に対中国貿易に従事した中国人商人を、

「川口華商」

と呼んでいました。

川口華商たちは1895年、日清戦争が起こった年、商業親睦組合の「大清北幇商業会議所」を設立し、1916年(大正5)に「社団法人大阪中華北幇公所」に改称しました3。

そこには神戸の中国領事館の支所も設けられ副領事が常駐していました4。

場所は「本田小学校の南」5、「電車道路の東」6にあったそうですが、昭和40年(1965)の築港深江線(中央大通り)建設のために取り壊されました。

記述を元にした場所は、ここ(あたり)のはずです。

1930年、大阪中華北幇公所が敷地内に付属の学校(振華小学校)を開校しました。

それ以前から学校開設の動きはあったものの、資金不足でなかなか実行には移せなかったそうですが、これが大国町にある中華学校の直接のご先祖様にあたります。

川口中華街の特徴

川口の中国人街は、我々が連想するチャイナタウンとは少し違う特徴を持っていました。

「華僑」といえば、中国南方の福建・広東省出身者が中心です。

これは日本だけでなく世界的な傾向で、チャイナタウンによって主要出身者は違いますが、ルーツをたどると十中八九どちらかです。

中華街で「焼豚」や「ゴマ団子」「シューマイ」が食えるのも、構成人員が広東出身者だったから。これらは元をたどると、広東省でしか食えないご当地グルメ。今でも北京など、というか広東省以外で「ゴマ団子食べたい」なんか言えば、ハァ?と冷たい反応をされるし、私もはぁ?と言います。

横浜と神戸の古参は広東系、長崎は福建系が多いと聞いていますが、横浜は古参が出ていき現住人は全然違うという話を、中華街で100年以上続いたチャーシュー屋の倅が15年前に言っていました。

そんな彼も、

「僕、日本人になりま~す♪」

さっさと帰化し中華街を去っていきました。

大阪川口の場合、上述したとおり旧満州や天津、山東省など華北が中心。「チャイナタウン」としてはけっこう珍しいのではないかと思います。

もう一つの特徴は。

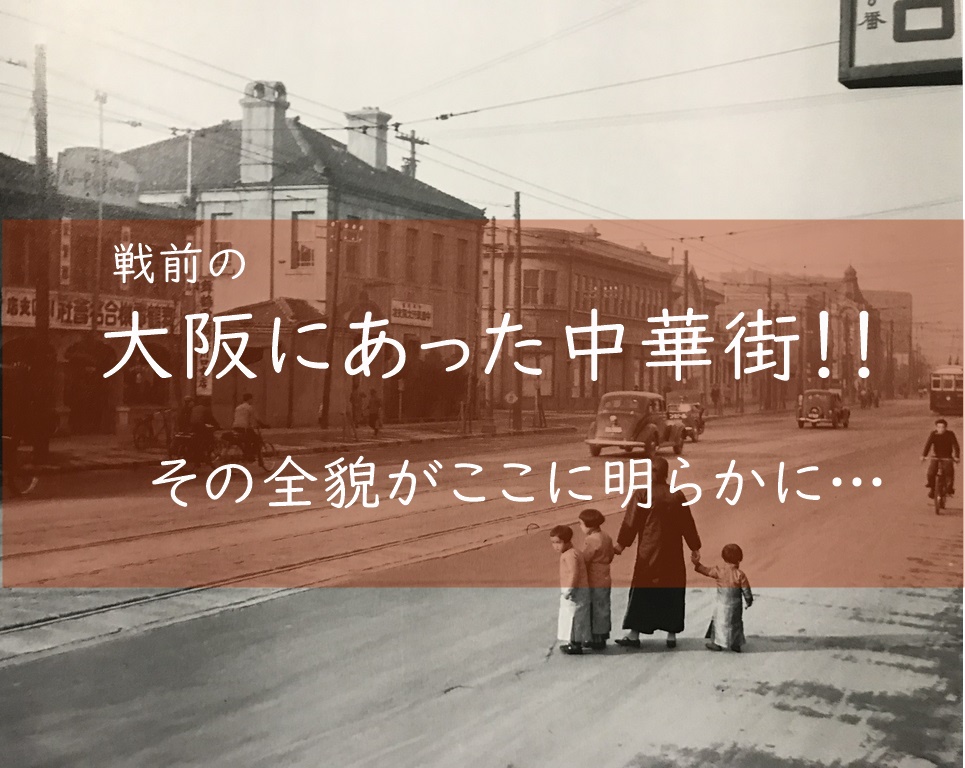

「中華街」とくれば中華料理屋が所狭しと並び、観光客が本場の味を堪能する…写真のような光景をイメージするかと思います。

しかし、川口の中国人はほぼ全員、対中貿易従事者の「華商」かその家族。

昭和14年(1939)の川口の写真が残っていますが、全然「チャイナタウン」っぽくありません。手前の中国服を着た親子連れ(?)がいなければ、ただの大阪の町並みです。

そう、ここは貿易拠点、メシ食うところではなかったということ。だから中華街に「」をつけている理由がこれでおわかりかと思います。

神戸の南京町も、今の形(食い物屋中心)になったのは1980年代に入ってからで、今の形になったのは1985年頃。戦前は日本人の店と混ざり合い、食い物屋というより市場。南京町の特徴は、「よそ者」を快く受け入れる神戸の懐の深さもあり、日本人社会と華僑社会が100年以上仲良く共存しているところです。

行桟ー川口華商を支えた画期的な商売システム

川口には、「行桟」という独特のシステムがありました。

「行」は商売、「桟」は上屋(倉庫)・宿屋という意味で、合わせて商売拠点のような意味となります。

北京語では「ハンチャン(hang2 zhan4)」ですが7、大阪では日中語が混じり「ハンサン」と呼ばれていました。

海外で商売をしたい…言うのは簡単ですが、商習慣や法律、ルート開拓など様々な障壁があります。私も元商社マンだったのですが、毎日血を吐く思いでした。ゼロからカネを稼ぐとはこんなに辛いものなのかと。

でもお給金高かったでしょって?それは三○商事や三○物産の世界ですがな。

そんなあなたのお悩み、すべて我々がサポートします!

それが「行桟」という存在でした。

行桟は基本2階建てのアパートになっており、そこに事務所兼寝室を完備。

日本語や大阪の商習慣に通じた通訳兼秘書8も、1名以上ご用意。銀行との仲介や保証人代行や海上保険の代理店機能、さらに不在・帰国時のカスタマーサービスまで。人間はかばん一つでOK牧場!

至れり尽くせりとはこのこと。これなら現地事情がわからない商人Lv.1も不安なく商売ができます。

無論、行桟の利用料金はタダではないのですが、右も左もわからないLv.1は、ひとまず年間売上の2割。

日本での商売に慣れると、使用料として6~70円/月、他は売上に応じたご祝儀9を、旧正月など年1~2回10。

商人が儲かれば儲かるほど行桟も儲かるわけだから、win-winの関係。商売としてもかなり旨みがある。

元商社マンとして、このシステムは天才やろ!と感銘を受けました。

行桟を拠点に活動する商売人は、山東省出身者、天津出身者と、故郷で固まる傾向がありました。

これには、中国人の人間観が影響しています。

基本的に、中国人は家族・親類以外を信用しません。現在も、中国人観光客は中国人経営の店で買い物をし、中国人ドライバーの白タクに乗り、中国人所有の家で民泊するなど、中国人の中だけで経済を回していますが、これは「騙すより騙された方が悪い」世界を生き抜く中国人の他人不信が形になったものです。

他人不信の文化に基づいた中国社会では、自分と家族、親類の「宗族」の間が世界であり宇宙。革命家の孫文はそれを、「一握の砂」と表現しました。中国人に国という概念はない、あるのは宗族(砂)のみと。

バラバラの中国人を「中国人」として団結させるため、毛沢東は宗族社会を一度破壊し更地にしました。その結果は大失敗。

ならば宗族を国にまで拡大させよう!と方法を変えたのが現在の「愛国心教育」なのですが…書き出すとキリがないのでまた機会があれば。

同郷出身者以外には容易に心を開かない中国人は、自然に同郷出身者どうしで固まる傾向があるものの、ただしその中での団結力は非常に強い。秘密結社的なところがあるので、外からはなかなかわかりません。

行桟もそれぞれの地方別に分かれていますが、商売人も同郷経営の行桟ではないと利用しません。いつ寝首をかかれるかわからないから。

言うなれば、行桟はそんな中国人の生態系を利用したビジネスの一種なのです。

昭和12年(1937)の行桟の数は13、店員の数は平均22名。日中関係のきな臭さもあり、明治後期~大正初期の27件に比べれば半分以下ですが、それでも店員も入れると約1500人の華商が住んでいました11。

商売人が行桟に集まる理由は、それだけではありません。

世界を旅する旅人にとって、命とパスポートの次に大切なのが情報。今でこそインターネットがありますが、情報はナマモノ、活きの良い獲れたてピチピチは現地で収集が必要です。

旅人は「安宿」と呼ばれるところに泊まるのですが、理由は値段が安いだけでなく、そこに同じスタイルの旅をしている仲間も集まり、同時に情報も集まるから。ドラクエにたとえたたら「ルイーダの酒場」のようなもの。

華商が行桟に集まる理由も同じ。商売人サロンとして情報収集のしやすさもあるのではないかと、元バックパッカー&商社マンとして容易に想像がつきます。