玉の井、そして日本の現実-私娼解放から手を引く

南の私娼解放運動はかなりの効果をおさめ、その影響は遠く熱海や名古屋の私娼窟にまで及びました。吉原や洲崎などの遊郭の遊女も南の運動に賛同し、南も

先生、先生と呼ばれ鼻高々だった

と回想しています。

が、彼は思わぬ現実にぶつかることになります。

解放して故郷に帰ったはずの娘たちが、こっそり玉の井に戻ってきているというのです。実際に戻ってきた娘と玉の井で出会い、あれおかしいぞ…と引っかかりを感じた最中、ある出来事が起こります。

玉の井の親分として不動の名声を得た昭和10年(1935)、ある青年が南のもとを訪ねました。

ごめん下さい!南先生はいらっしゃいますか?

なんだね?

と尋ねる南に対し開口一番、

先生!妹を救って下さい!!

一言でまとめると、「麹町の金持ちの家で行儀見習い」をしているはずの妹(B子)が、玉の井で春を売っている…解放させてほしいとのことでした。

過去に何百人もの酌婦を解放してきた南にとって、そんなものは簡単。銘酒屋を呼び出し契約書と帳簿の不正を暴き妹はその場めでたく解放。B子は兄とともに故郷へ帰っていきました。

しかし、南は素直に喜べませんでした。何か引っかかるものがあったのです。

ふつうなら、やりたくもない仕事から解放されるとなると手放しで喜ぶはず。しかし、彼女は

お母さん助けて!

と実の母親ではなく、搾取する方の銘酒屋の女主人にしがみついたのでした。結果的に理詰めでB子を説き伏せ事が終わったのですが、このB子の姿を見てから、

なんかおかしいぞ…

と自分の活動に疑問を持ち始めたと自伝に記しています。

B子の一件で、他に主に福島県から売られてきた17人の酌婦がいたことが判明し、彼女らも解放。南自ら彼女らを故郷まで送ってやり(もち交通費も自腹)、故郷でも

先生様、ありがとうございますだ!

と、まるで救世主のような大歓迎ぶりでした。

しかしその夜、南は聞いてしまうのです。彼らが表では決して言わない本音、そして東北の農村の現実を…。

飲めない酒を飲まされて寝てしまった南、深夜に小用で目覚めます。すると、娘が戻ってニコニコ顔だった親たちが暗い顔をして何やらしゃべっていました。聞き耳を立てると、彼らはこのようなことを言っていました。

娘を取り返してくれても、もう百姓なんかやれねぇ

娘の仕送りがないとこっちは食って行けねぇ…

先生には言えないが、東京にいてくれたら仕送りしてくれたのに

やれやれ、穀潰しが増えた

故郷に戻ってうれしいはずの娘たちは、やわらかい罵倒のようなぼやきを続ける親の前で首を下げ、暗い顔をしている…。

このとき、南は「自分はドン・キホーテだった」ということに気づきました。

そして、玉の井などの私娼が繁盛している根本は、農村(特に不況や冷害、津波などで壊滅した東北)の疲弊と、救いようがないほどの貧富の差ということにも。これが解決されない限り、自分の運動は穴が開いたバケツに水を汲むようなものだと。

しかも、皮肉なことに南が先頭に立った「玉の井女性向上会」によって玉の井の職場環境が改善し、働きやすい環境になったのも彼女らが戻ってきた理由の一つ。

当時の農村の食事環境は最悪で、主食は稗を食っていた有様でした。稗なんて今はスーパーではなくペットショップで売られている「鳥のエサ」です。

しかし、稗でも実はまだ「裕福な方」、ひどいところだと、なんと米ぬかや藁を食ってたそうです。藁ですよ、藁…。

藁なんて栄養にもならないのに…とお思いでしょうが、腹を膨らませて満腹感を得ればそれで良し。それほど食うものがなかったのです。

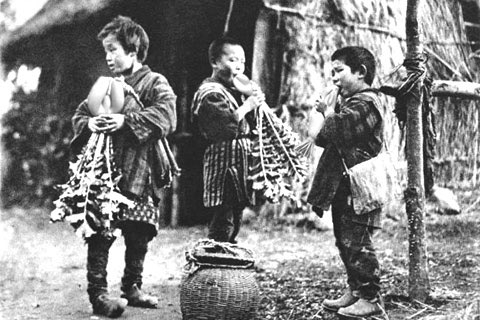

東北の農村の困窮を写したこの写真、教科書にも載っているので見覚えがある人が多いはず。伝説の連続テレビ小説「おしん」でも、「食うものがなく」大根めしを食うシーンがあったはず。

しかし、中学生の頃に社会科の先生が上の写真を指差していわく。

こんなのウソだ。現実は大根どころじゃない、藁や家の壁を食べていた

先生は大学生の頃、フィールドワークで東北へ向かい、当時を知る人の生の声を聴いたことがあったそうです。

そこで米ぬかや藁なんて載せようものなら「グロ画像」扱いで検閲が通らなかった、今風に言えば公権力によって垢BANされるので、検閲をパスしそうな「大根」にした苦肉の策(つまり、今風に言えば「やらせ」)だったと。

ちなみに、後で調べてみると、山形県は大根の名産地だったため実際に大根めしを食っていたらしく、「おしん」のあれはフィクションと切り捨てるには早いっぽいです1。

中学生当時は

壁食べるって、んなアホな!!

まったくの想像外につき流していたのですが、30年後に地元で資料をあさってみると想像に勝る東北の過酷な現実を知ることに。

そんな故郷に比べれば、他人に身体を売るという賤しささえ我慢すれば三食白飯が食える、いや、場合によっては客のおごりでビフテキやトンカツ、うな重も食える玉の井の方がよほど環境が良い。

そんな環境をいったん味わったら農村に戻って百姓するのは無理だし、帰ったら帰ったで「穀つぶし」として厄介者扱い。これは、戦後の赤線接待婦が赤線廃止で故郷に帰って百姓やっても、接待婦時代の稼ぎの額が全く違い、こんなのやってられないと元の鞘に収まってしまうことも、梶山季之や藤本義一などのルポに書かれています。

「地獄から解放してあげよう」と解放したところで、「また地獄へ戻ってくるだけ」だったのです。

「わたしは自分の甘っちょろい人道主義をわらった。その昔人道主義を嘲っていた自分が、いつの間にかドン・キホーテとなって人道主義の剣を振りかざして闘っていたのだ」

『ガマの闘争』P220

私の言葉になおせば、これは独りよがりの偽善だったということ。

「(私が玉の井から救い出した)四百人の女のうち、堅気になることができたのは、たった二人だった」

「自分の努力は全くの無駄だった」

『ガマの闘争』『玉の井二十五年』南喜一著

自伝には、彼の嘆息のような言葉が記されています。

こういうブログを書いている性質上、

遊郭を廃止せよ!

と主張する廃娼論者の主張も見る機会が多いのですが、当時の彼らの主張を見ると、遊郭を無くせば遊女はみんな幸せになれるという「甘っちょろい人道主義者」ばかり。

甘っちょろいというより、浅はかすぎる

私は「80年後の世界」から見ているので客観的かつ冷静に見れるのかもしれませんが、遊郭を無くせばみんなハッピーというのは、明らかに現実を見なさすぎ。

そして、廃娼論者の大きな偽善は、私娼のことには歯牙にもかけないところ。玉の井のような私娼の過酷な実態があるのに彼らは見向きもしない、いや、見て見ぬフリをしていました。

「陰極まれば陽となる」という言葉が東洋医学にありますが、遊郭の女を救えという行動は確かに「善行」ではあります。が、極端にまで極まれば私娼、つまりモグリの売春婦が増えただけという「悪行」となったのです。

しかし、上級学校を出ていないとは言え、当時としては十分な知力があった南をして「甘っちょろい人道主義」に溺れていた事実を見ると、そこに当時の日本人の知の限界があったのかもしれません。

コメント