東京最大の私娼窟、玉の井。花魁遊郭の吉原とはすべておいて対象をなす「私娼窟界の吉原」。

その玉の井の歴史を語る上で、避けられない人物が二人います。

一人は文豪永井荷風。規模は大きいとは言え、一介の曖昧屋の集まりである玉の井の名を全国区にした名作、『墨東奇譚』の作者であります。

そして、もう一人の名は…

南喜一

ああ、あの人ね!

とすぐに浮かぶ人は、ほとんどいないと思います、後で述べる晩年の「あること」に関する一部のマニアックな方を除けば。

今回は、玉の井の歴史を語る上での重要人物、南喜一について語っていきます。

南は明治26年(1893)、金沢で出生します。「貧乏人の子だくさん」と言いますが、南も10人兄弟で家は村の中でも最下層クラスの貧乏でした。それゆえ、貧窮に苦しむ人たちの気持ちは強く、「弱者の味方」が彼の人生のエネルギーとなります。

南の家はは貧乏故に進学なんてとんでもないという状況でしたが、地頭は良く人力車夫などをしながら上部学校へ行く資格をGET、早稲田の理工科へと進学します。

南はその後、関東大震災のどさくさに起こった亀戸事件によって弟が殺されたのを契機に共産主義に興味を持ち、共産党に入党します。彼は村一番の貧乏という貧困の出、貧富の差を目の当たりにし、なんとかしなければという正義感からだったと入党動機を述べています。

この共産党時代に、南はある人物と出会います。彼の名は水野成夫、のちに人生を通しての戦友となります。水野成夫の名前は後にまた出てくるので、ここでしっかり覚えておいてください。

そんな二人がつくった、あるものがあります。それが「赤旗新聞」。ご存じのとおり、「しんぶん赤旗」は現在も続く共産党の機関紙ですが、これがある意味南と水野の「置き土産」となりました。

昭和3年(1928)、共産党史に残る「三・一五事件」が事件が起こり、南は水野と共に逮捕、収監されます。その時、すでに二人は方向性の違いから共産党本流のコミンテルンから離れていたため、水野はすぐに共産主義を捨て転向。南も

じゃあオレも

と転向とあいなりました。ただし、革命は捨てても「社会改革」は捨てておらず、本記事の本題となる「玉の井改革」のエネルギーとなりました。

玉の井の惨状

昭和5年(1930)、南は保釈され1寺島の地に戻ってきます。寺島とは今の向島の地で、そこを拠点にして労働運動を始めることとなりました。場所は玉の井の駅前、現在の東向島駅の目の前にあったといいます。

いちおう「働き方改革」を求める労働運動の事務所なものの、世話好きな南のもとには家賃トラブルから夫婦げんかの仲裁まで、色んな相談が持ち込まれました。

その中には、玉の井で起こる事件も少なからずありました。

昭和8年(1933)の正月、南の事務所にある女が飛び込んできました。彼女を仮にA子としましょう。

彼女は服や髪が乱れ、裸足で明らかにどこかから逃げてきたのは明らかでした。

南が事情を聴くと、彼女は目の前の玉の井で働く「酌婦」でした。「酌婦」とは、辞書とおりに述べると「客の横についてお酌をする女」ですが、そんなものはただの文字にすぎない、実態は娼婦・売春婦の代名詞でした。この女性も例に漏れず、玉の井の私娼窟で働く娼婦でした。

彼女は玉の井のあまりの待遇のひどさに警察に駆け込んだものの、警察から駅前に南先生ってのがいるからそこに行ってこいと門前払いされ、南のところへ逃げてきたとのこと。

彼女の話を聞いた南は、持ち前の正義感と「弱者の味方」の義侠心が爆発。よし、俺がなんとかしてやろーじゃねーか!となり、A子の雇い主と直談判。証文を引き裂きA子を自由の身にしました。

南には、本人が言うある哲学がありました。それは「科学する心」。それは何か。自分の興味を持ったことに対し、徹底的に、あらゆる角度から調査・研究することですが、南はA子の話を聞き、玉の井という魔境に対しこの「科学する心」が発動したと自伝で述べています。

我が事ながら、この言葉を知った時は自分と相通じるものがあると感じました。

南は、この酌婦の一件で自分の目と足で玉の井の実態を調査することにしました。すると、目の前に住んでるのに全く知らなかった、玉の井のひどい現実を知ることとなったのです。

一つ目は、玉の井で働く女性たちの数。

玉の井私娼窟は、存在はしてはいるものの、その存在自体は明らかに違法であってはならない存在です。遊郭という「公娼」がある以上、「私娼」は常に取り締まりの対象であり、業者はその恐怖におびえていました。

真っ黒クロスケなところを警察の匙加減で「極めて濃いグレー」くらいにしてもらっているので、警察のご機嫌を損ねると髪の毛一本遺すことすら許されないくらいに潰されます。京都の五条楽園や大和郡山の東岡町、そして去年(令和3年)、尼崎のかんなみ新地が突然消えたことは記憶に新しいでしょう。現在の風俗街はまさに現代の私娼窟、法律をこねくり回して濃いグレーにしてもらっているので、言うことを聞かないとお取り潰しという紙一枚の薄氷の下で営業しているのです。

こういうモグリの売春窟は、当時の社会情勢もありいくら取り締まっても減るどころか増える一方。最後は警察の方が悲鳴をあげてしまい、事実上のお目こぼしとなりました。

しかし、ただお目こぼしというわけではなく、玉の井の場合はある条件をつけました。それは、

・週1回以上、性病検査をすること

・お店(銘酒店)1軒につき酌婦は2名まで

これを守るという条件で超法規的に営業が許されたのですが、実はこれが全く守られていなかったのです。

南が調査を開始した昭和8年(1933)頃の、警察が把握している銘酒屋の数は約470軒。この数に基づくと、酌婦の数は約900人でないといけません。実際、警察資料による一次資料の数字は約800人。

ところが、決まり通りなら銘酒屋の数に対し酌婦は2倍以上いてはいけないのに、南がこっそり調べた実数は2,791人。

自分のブログで、私はこんなことを書きました。

玉の井の最盛期も、「昭和初期」という人もいれば、「昭和10年代前半」という人もおり、女性の数も、「1,000~1,200人(地元警察の資料)」やら「約2,000人(『玉の井という街があった』)」やら「約3,000人(『玉の井挽歌』)」やら曖昧、実数は神のみぞ知る。

おいらんだ国酔夢譚 玉の井私娼窟編

まあ、3,000人はさすがに盛りすぎだとは思いますけどね。

と文を締めくくったのですが、どうもこれ、盛りすぎではなく「実数」だったようです。腰を抜かしたのは私の方でした。

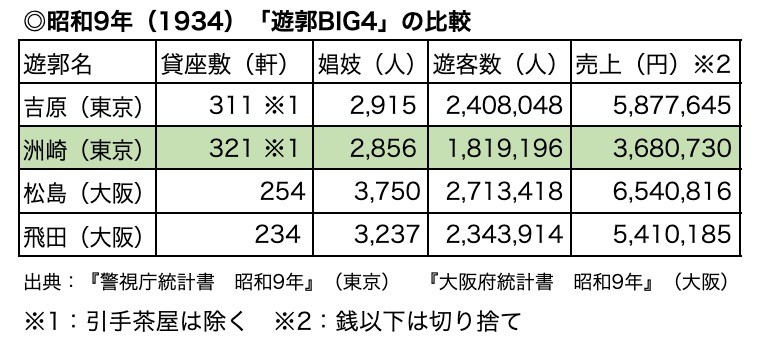

南が玉の井の実態を調べたほぼ同時期の、日本一の規模の遊郭の数字です。

2,700人という数字は、吉原や松島など日本一の遊郭に迫るどころか日本の遊里トップクラス。まさに玉の井は「私娼窟界の吉原」「THE KING OF私娼窟」だったのです。

では、「1店舗につき2人しか置いてはいけない」のに、どうやって何人も置けたのか。

決まりの「2人」というのは、あくまで酌婦だけのこと。それはちゃんと守っています。が、「女中」や「営業者(遊郭でいう楼主)」、果ては「親戚」「養女」という名義なら「2人」という枠外なので、何人も置けることとなる…なに、簡単なからくりです。

当然、警察もそんなこと百も承知ですが、後述する警察との癒着によって目こぼしと化していたのです。

二つ目は、玉の井で働く女性たちの過酷な実態。

南はまず、酌婦が交わしたという証文(契約書)を調べてみることにしました。そこには無知な人間を騙し脅すための収入印紙を何枚も貼ってハッタリをつけ、内容もかなりインチキなもの。

そして、そこに書かれたのは、女たちの稼ぎをありとあらゆる手で搾り取る搾取の手口でした。

銘酒屋という、酒なんて置いてない一杯飲み屋という形態になっている玉の井の娼家、銘酒屋の主人と酌婦の取り分は、建前は6:4となっています。

ところが、1円以下はすべて主人の取り分、1円以上でもまず1円を「お茶代」という名目で天引きされ、その残り分で6:4というからくり。

「泊まり」という一泊の値段の相場は3~4円。そこから「お茶代」2円を引かれ、残りを6:4で折半。4円稼いだのに、酌婦には4分の1以下の80銭しか入らない。今の風俗なら、2万円稼いだのに姫(関西では遊女や風俗嬢のことをこう呼ぶ)の取り分は3000円くらいってところでしょうか。

さらに、10円の古着を新品だと偽って60円で強制的に酌婦に売りつけたり、遊郭の遊女は公費で完全無料の性病検査代+入院代も実費負担だったり、とにかく借金漬けにして抜けられなくするシステムを構築。実態は聞きしに勝る醜悪ぶりでした。

遊廓の遊女も、江戸や明治時代は同様でした。が、『貸座敷娼妓取締規則』などの法律でがんじり固めに縛られている上に、人権意識の向上などで大正後期以降は警察による貸座敷(妓楼)の管理もかなり厳しくなっていました。「一度廓の門をくぐったら死ぬまで出られない」とよく言われますが、

そんなのいつの時代の話だよ!(笑

と昭和初期の遊女が笑い飛ばすほど、待遇は改善されていたのです。

また、大正昭和になると遊女個人の帳簿管理にまで警察の厳しいチェックが入っていたようです。某遊郭で聞いた話ですが、たまに警察による帳簿の抜き打ちチェックがあり、1銭でも帳簿が合わないとその貸座敷は帳簿が合うまで営業停止。全国すべての遊郭ではないものの、遊女管理がそれくらい厳しくなっていたのでしょう。

病気したり、男こしらえなかったら年季期間でちゃんと出られるよ

元遊女もこう述べています2。ただし、器量が良くなかったり頭が良くなかったり、男に惚れやすい性格の女は別…という条件ですけどね。

また、遊郭の遊女には「自由廃業」が許されていたのに、私娼は上記の借金に借金が重なるシステムのためそれが許されませんでした。「ぬけられます」は玉の井をあらわす代名詞ですが、酌婦にとっては死ぬまで「ぬけられません」な地獄の一丁目だったのです。

こういう事実を知ると、「ぬけられます」がアウシュビッツなどのナチスドイツの収容所の門に掲げられた文言、

Arbeit macht frei(働けば自由になれる)並みの皮肉に見えてしまいます。

遊廓の公娼の環境は年々良くなっているのに、私娼窟は本来あってはいけないものなのにグレーとして勘弁してもらっているという存在ゆえに、取り締まる法律がなかった=超法規的存在と化し、業者側としてはやりたい放題という過酷な現実が昭和初期の東京に存在していました。

三つ目は、警察と業者の癒着。

玉の井のような賤業なんていちいち構ってられるかボケェという建前のもと、玉の井が所轄エリアの寺島警察署は、中のトラブルは身内で解決しろという不文律の権限を与えていました。

業者側も、「玉の井銘酒屋組合」内に「保安係」という治安・秩序維持の部門を設け、それが事実上の「玉の井自治警察」となっていたのです。事実上の治外法権といってもいいでしょう。

それだけではありません。「保安係」の大元がなんと警察OB。今でいう天下り先ですね。さらに、手下は業者が雇ったヤクザ。こうして警察と業者は癒着しまくり、酌婦がどれだけ惨状を訴えても見て見ぬフリをしていたのです。

南が私娼解放運動を行うきっかけとなったA子も、いったんは警察に飛び込んだものの、いかんせん警察署長が業者とグルになっている世界、ヒラ巡査が助けようとしてもどうにもならない世界でした。

そして四つ目は、行き過ぎた資本主義による搾取システム。

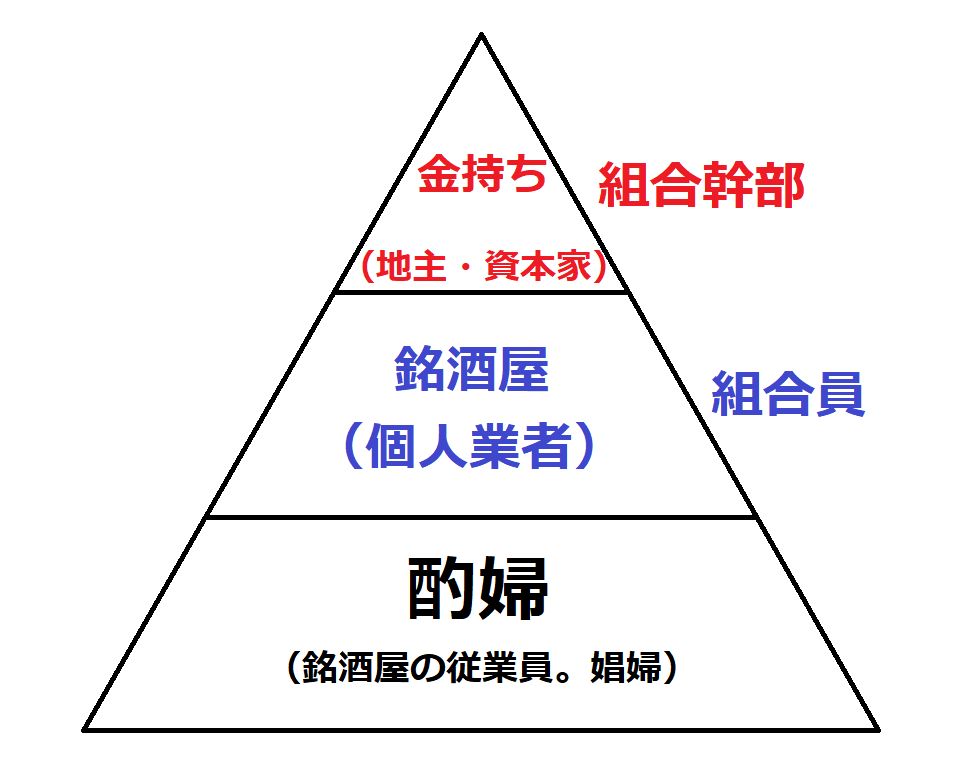

玉の井は、表しか見えないと銘酒屋(雇用者)と酌婦(被雇用者)の関係しか出てきません。客サイドから見ても、この関係しか出てきません。が、実際のシステムは下のようなピラミッド型でした。

玉の井には、銘酒屋の団体である「玉の井銘酒屋組合」がありましたが、そこを仕切る15名程度の地主や資本家(幹部)がおり、400名以上の銘酒屋は彼らから地代と家賃を払って営業し、酌婦は従業員として春を売るピラミッド状の組織でした。

そして、ピラミッドの頂点にいるトップが銘酒屋に法外な地代や家賃、そして客の有無にかかわらず取られる揚代(1日2~3円)を請求し、それを払うために銘酒屋は酌婦に過酷な仕事を要求。幹部は胡坐をかいでいるだけで肥える搾取の構造。労働運動のリーダーとして資本家の搾取を目の当たりにしていた南は、

なんだこの搾取の実態は!しかも警察が業者の無法を見逃しているとは、許さん!

と義憤にかられ、玉の井の「働き方改革」に足を突っ込むこととなります。

コメント