岸和田花街跡を歩く

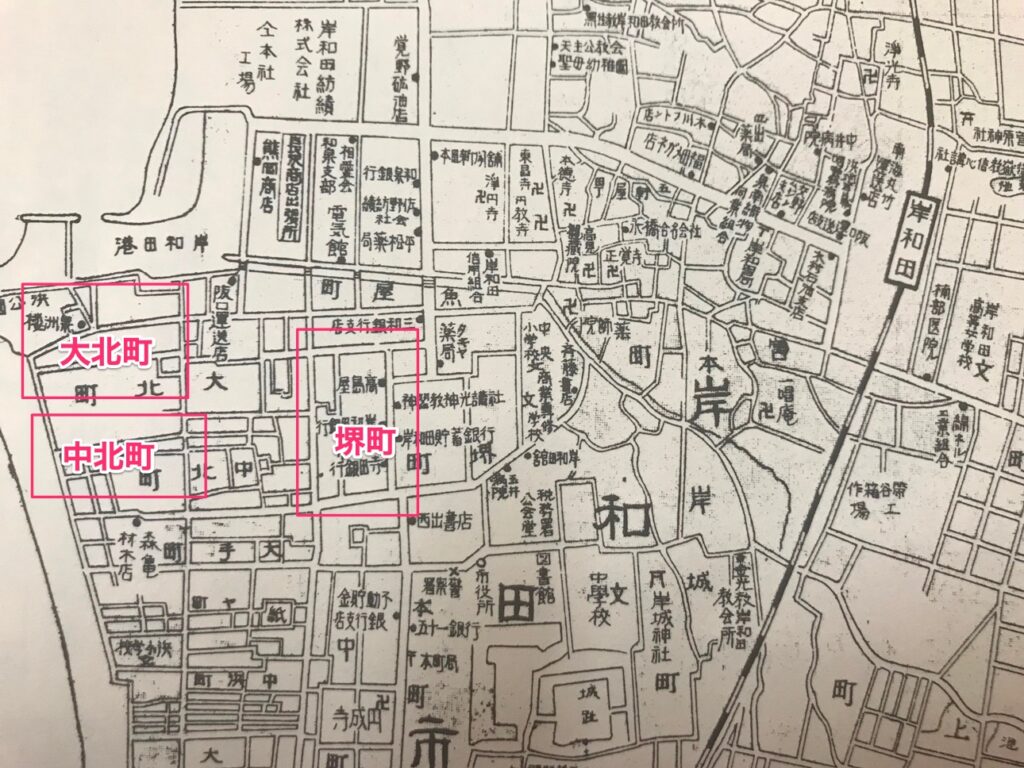

岸和田の花街は大きく分けて3ヶ所。南海岸和田駅の西側、岸和田城の北側にありました。

ここあたりは岸和田の旧市街といったところで、空襲の被害を受けなかったこともあり(ただし、岸和田に爆弾が落ちなかったわけではない)、昔からの道筋が現在も残っています。

花街があった場所の一つ、堺町には以前こちらの記事で大変お世話になった「きしわだ自然資料館」があります。花街跡をめぐる時の大きな目印となります。

岸和田に寄った時は寄ってみてね。

その隣には、「こふじ食堂」という下町の食堂があります。出前用のバイク(もち現役)が昭和レトロですね。

花街があった頃の地図を紐解いてみると、当時から営業しているお店はここだけ。要は花街だった時を知る唯一の目撃者というわけです。

私が来た時はちょうど昼飯時、客でいっぱい&中の人が空腹と暑さで半分死亡フラグが立っていた状態だったので話は聞けなかったですが、暇な時に行ったら何か話を聞けるかもしれません。

堺町の真ん中に公園があります。それがどうしたと私も素通りしようかと思ったら、名前が「買物」と私の好奇心をビビビとそそる変な名前です。なんで買物やねん?と不思議に思いません?

その理由は、かつてここに「千亀利市場」という名前の市場があったから。

「七亀利」とは何ぞやというと、機のたて糸をまく器具のこと。藩時代の岸和田城の本丸と二の丸を重ねた形が「ちきり」というそれに似ていることから、「七亀利城」1と呼ばれていました。

それと同時に岸和田の別称を「七亀利」と呼ぶこともあり、「七亀利寿司」に「七亀利荘」、「七亀利会」など岸和田には「七亀利」の名前をあちこちで散見します。かく言う公園にかつてあったという市場も「七亀利市場」でしたもんね。

その向かいには、岸和田の芸妓(芸者)の組合事務所がありました。が、現在は何も残っていません。

その代わりと言っちゃなんですが、北町に「料飲組合会館」があったりします。

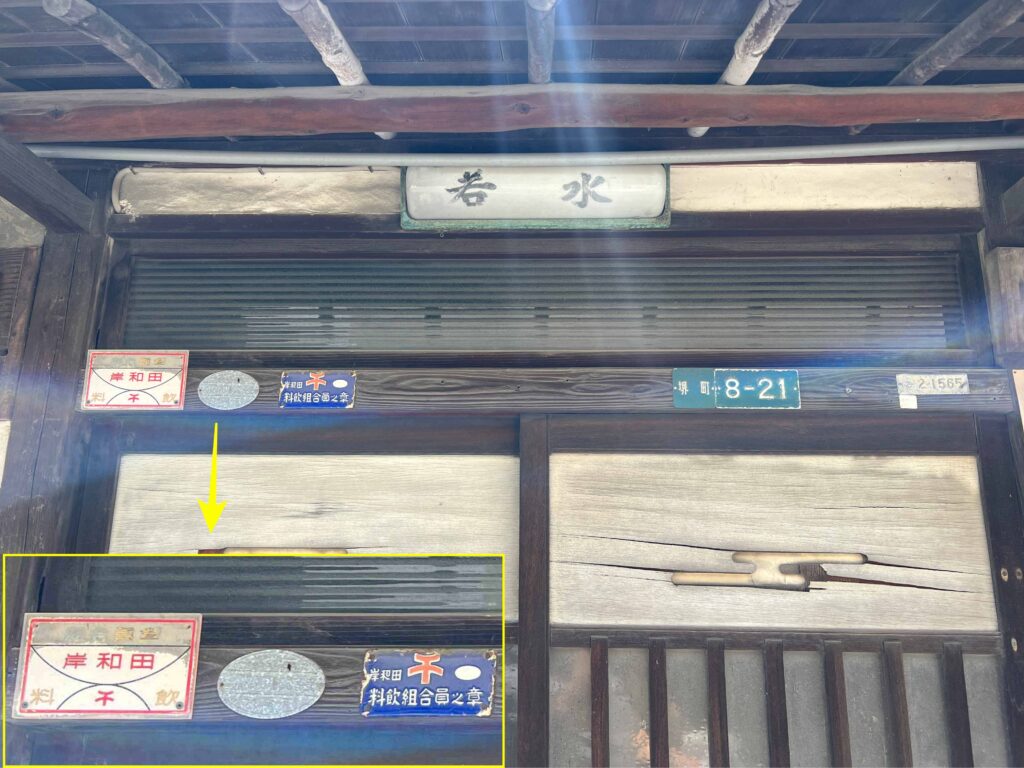

花街時代の面影を残す建物がまだ残っていました。

「若水」という屋号のお店だったこちらは、置屋だったのか料理屋だったのかはわかりませんが、間違いなく花街時代の建物でしょう。

その証拠に、「料飲組合員」の鑑札が前に残っていました。

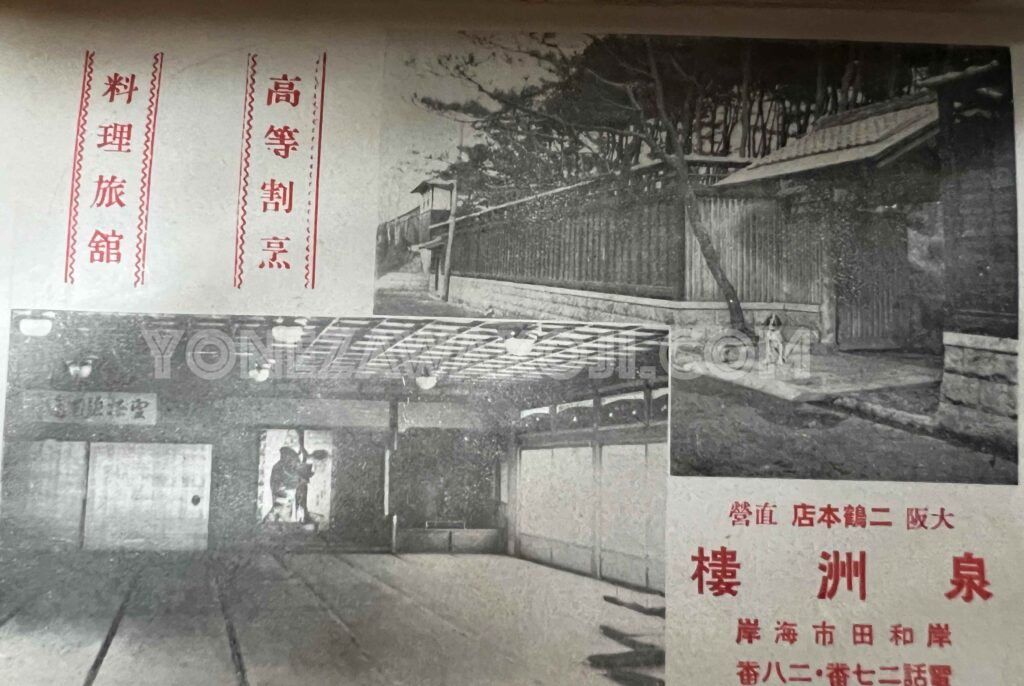

岸和田花街には、かつて「泉州楼」という大規模な料理屋兼旅館がありました。戦前の広告を見ているだけで、芸者の三味線の音が聞こえてきそうです。

戦前の地図にも掲載されており、これだけ見るとかなりの敷地を占めていたようです。

図書館に残る住宅地図を見ると、戦後はすでになく泉州楼だったと思われる敷地が空き地になっていました。跡は現在の大北町11番地周辺だと思われます。

岸和田カンカンというショッピングモールの近くに、浪切神社という由緒正しい神社があります。

江戸時代の航海安全の守護神不動明王の祠が、1933年(昭和8)の岸和田港改修時にこちらに移された時、近くの神社を統合して現在の形となりました。

神社の玉垣には、「岸和田検番」「あけぼの楼」の名前が残っており、岸和田花街の残滓が神社にわずかに残っています。

花街があったもう一つの町、大北町を覗いてみましょう。

岸和田花街のメインロード、大北町はこんな感じ。恐らくここあたりに、昔は小料理屋や待合が並んでいたのかもしれません。

大北町をぐるっとまわって見たものの、今は最近建てられた新しい家が立ち並ぶ、特に普通の住宅街と変わりない姿に。

そんな中、昔からありそうな、風格のある家を見つけました。金太郎飴みたいな住宅ばっかしの中でかなりの存在感がありました。

なお、画像がピンボケなのは天然で、だいぶ前に撮った画像だからです…。

上のお宅の玄関。やはり風格がある。ただの民家ではなさそう。

時代の流れで人々の記憶からも消え去りつつある岸和田花街ですが、本に痕跡を残すことによってそれを見た人の記憶に残り、歴史の一風景として歴史の土の中に埋もれて次の人の発掘を待っていることでしょう。

岸和田は江戸時代の藩時代には遊郭禁止でしたが、

代わりに隣の貝塚に遊郭がありました。その貝塚遊郭の歴史をどうぞ!

コメント