篠山の遊郭の歴史

関西の、どちらかというと内陸の奥地に属する今の丹波篠山市は、武家屋敷が現在でも残る観光の町。

今は歓楽街とは無縁のせいか、遊廊とか赤線ってイメージが全く思い浮かばないですが、その昔、確かに遊郭は存在していました。

今回は、そんな丹波篠山にあった遊郭のお話。

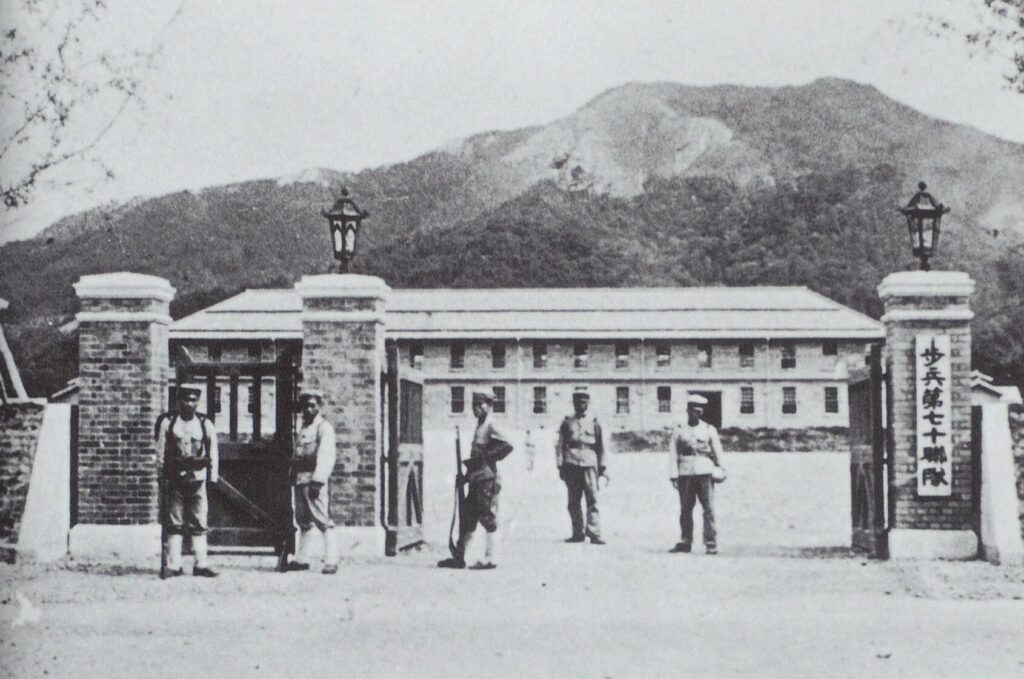

明治41年(1908)、篠山に歩兵第七十連隊が置かれました。過酷な訓練と兵の勇猛さで「丹波に鬼あり」と恐れられた連隊です。

「歩兵連隊あるとこ遊郭あり」

私が長年の遊廓探索で得た法則ですが、昔の資料にこんなことが書かれていました。

遊廓

『篠山案内記』(大正2年)

河原町京口橋より南一丁にあり、池上町に属し字湊と称す。(中略)歩兵七十連隊の新設に伴い始めて設置したるものにて明治四十一年七月より開業す」

篠山の遊廓は、やはり陸軍の聯隊設置と関係ありました。おそらく、兵士の慰安用に陸軍から作ってくれと要請があったのでしょう。

これを示すエビデンスがあります。

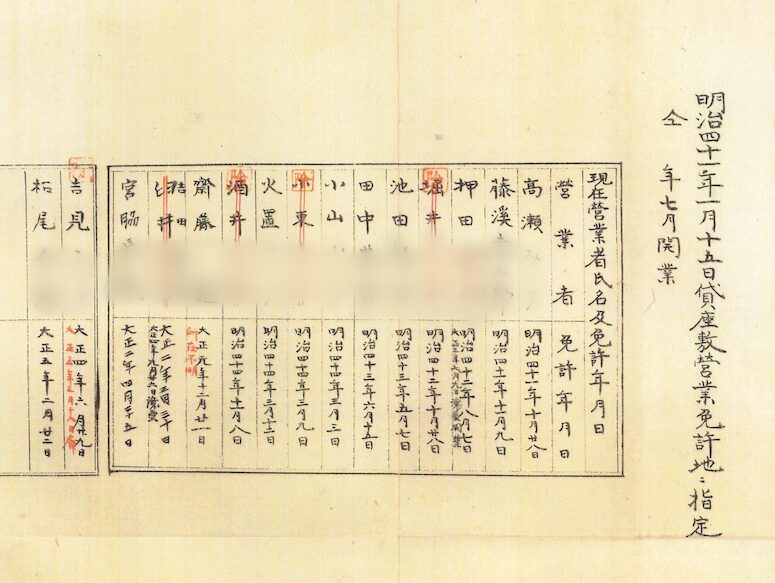

大正初期と思われる京口新地の貸座敷楼主のリストです。

当然のことながら全員鬼籍に入っているのでモザイクをかける必要もないかと思ったのですが、念のため。

ここにはっきりと、「明治四十一年一月十五日貸座敷営業免許地二指定」「同年七月開業」とはっきり書かれています。

「貸座敷営業免許地」とは、近代史における遊郭の法的正式名称のこと。我々は何気に遊郭ゆうかくと言ってますが、明治以降はこれが正式名称です。

でも、表現が堅苦しくて息が詰まりそうなので以後は遊郭とします(笑

『篠山案内記』には「新設以来京口新地の名あり」という記述もあります。

大正5(1916)年の大正時代の篠山の地図です。

赤い○で囲んだ部分が篠山城、今も昔も篠山市の中心部ですが、この地図右下に「遊廓」と書かれた一画があり、手前に「京口橋」の記載があります。

「京口」とは篠山藩時代に多くの商家が軒を並べていた、言わば市街地を「京」に例えて名付けられたそうです。

実際、遊郭の場所から京口橋を渡るとそこは観光地。土日には観光客で人通りが多くなる「市街地」となります1。

篠山遊郭が「京口新地」と呼ばれたのは、京口橋に近かったことから名付けられました。

遊廓・赤線探索者が参考文献によく出す『全国遊廓案内』(昭和5年刊)には「糸口新地」と書かれています。これは明らかに間違いなので、ご注意を。

遊郭に関しては、『篠山町七十五年史』(1955刊)にさらに詳しく書かれています。

それによると、陸軍歩兵第七十連隊の設置により遊廓設置の動きが出たものの、候補地がいくつも上がった上に周りの村からの熱心な立候補もあったり、陸軍の「遊廓は兵営(駐屯地)から1里以上隔離すること」という条件もあって、結局は八上村糯ヶ坪地区に決定。

しかし、なぜ遊廓を熱心に誘致するか言うと、遊廓は遊興税を払う義務があったので、誘致すると莫大な税金を落としてくれる遊廓は絶好の金脈。地域財政が潤う+地元に金を落としてくれて経済的にウハウハという事情があります。

明治41年の開設当初は「篠山楼」の一軒のみ、娼妓数7名というこじんまりとしたスタートだったものの、半年後には、

| 吉野楼 | 娼妓数14名 |

| 小川楼 | 娼妓数6名 |

| 彦根楼 | 娼妓数12名 |

| 田中楼 | 娼妓数8名 |

| 一力楼 | 娼妓数8名 |

| 常盤楼 | 娼妓数5名 |

| 金松楼 | 娼妓数2名 |

| 高森楼 | 娼妓数2名 |

| 鬼楽楼 | 娼妓数4名 |

| 都楼 | 娼妓数7名 |

| 藤田楼 | 娼妓数5名 |

| 戎楼 | 娼妓数6名 |

| 合計: | 79名 |

と、雨後のタケノコのように大増殖しています。

(篠山楼は閉店したのか改名したのか、存在しません)

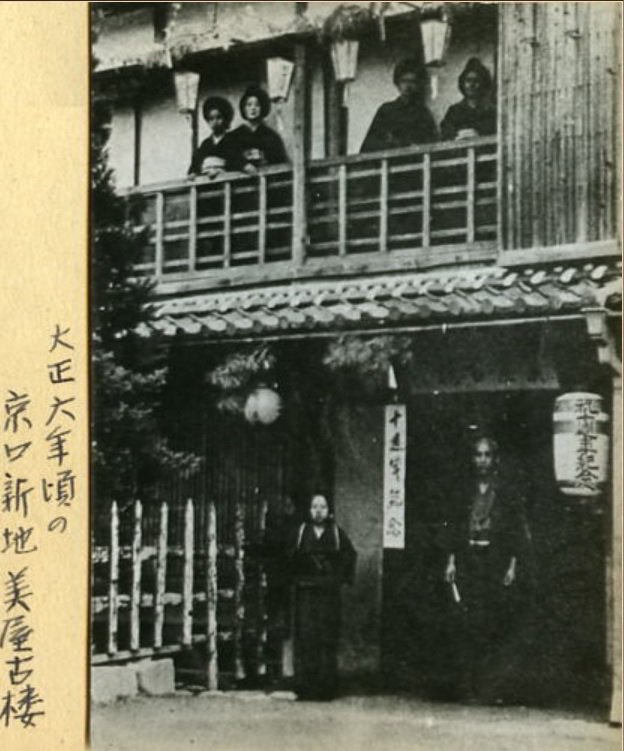

大正6年(1917)頃の妓楼「美屋古楼」の写真が残されています。

京口新地設立半年後のリストにある「都楼」とは関係があるのか、それとも誤植か。それはわかりません。

金瓶楼.jpeg)

こちらはリストにはない「金瓶楼」。

娼妓の外出は監視付きで、一人で京口橋を渡ることは出来ませんでした。つまり篠山の中心部に行くには付添(監視)が必要だったということで、これは逃亡防止のため。

また、稼ぎ100円につき20円を前借金返済のため積み立てることを警察署長から言い渡されており、衣裳や部屋代、食費も警察の指導か、全部楼主持ちと決まっていました。

こう見ると、全国規模で俯瞰すると京口新地の遊女の待遇は悪くなかった方だったかもしれません。

また、『篠山七十五年史』には、興味深いことが書かれていました。

大正末期から始まった不況や、昭和の初めの大恐慌、さらにプラス、大阪の道頓堀が発祥のカフェー、今のキャバクラのご先祖様みたいなもの、が篠山にも進出、新しい娯楽として一世を風靡しました。

これで遊廓が大打撃を受け、

これじゃあ商売にならへん!

と遊廓を宝塚に移す計画が持ち上がりましたが、許可されずお流れになった話もありました。

宝塚は今でこそ少女歌劇団(タカラヅカ)で知名度は全国区ですが、元々は温泉地で芸妓も確かいたはず。そこに仮に遊廓が移っていたら…歴史のIFは読者の皆さんにお任せします。

「福原遊郭と外国人遊客」の記事にも書きましたが、『兵庫県統計書』の遊郭の数字には、外国人の登楼客の数も掲載されています。

神戸の福原遊郭ならさておき、戦前の丹波篠山に外国人なんて…と思いきや、昭和7年(1932)だけ168名と激増しています。

普段はゼロなだけに、なぜこの年だけ外国人が激増したのか?篠山の歩兵連隊のイベントだったのかな?と勝手に考えたりしていますが、実際は不明です。興味ある方は調べてみて下さい。

『篠山町七十五年史』のもう一つ重要な面は、「昭和30年発行」ということ。

つまり、赤線が現役だった頃に書かれた書物なので、赤線時代の京口新地も現役ということ。

そのことも少しだけ書かれており、遊廓時代は衣食住は楼主持ちだったのが、赤線時代は全部女性持ち。分け前は女性:業者=6:4だったそうです。

つまり、京口新地は戦後も赤線として存続していたことがこの書物で明らかに。

なお、くどいようですが『篠山七十五年史』は昭和30年刊行、3年後の売防法施行による赤線の消滅の顛末までは書かれていません。

別の資料によると、売防法施行寸前の昭和33年1月現在、業者数10軒、女性の数14名、引き手数13人。そのまま3月30日に解散となった模様です。

篠山の芸妓たち

そして、ついでに書いておくと、『篠山案内記』にも書いてあった篠山の芸妓は『篠山町七十五年史』にも記されています。

「芸妓検番-立町の角南側にあり合名会社篠山検番と称し明治卅二年の創立なり。検番設立以前は各料理屋に芸妓を抱えたりしなり」

『篠山案内記』

これでわかることは、

1.芸妓がいる花街の方が遊廓より歴史が古い

2.場所によっては遊廓に芸妓がいたりと花街との区別がつきにくい所もあるが、

篠山は花街と遊廓の区別がはっきりついていた

こと。

連隊が篠山に設置された明治41年(1908)の芸妓数80名がピークで、大正7(1918)年頃は35名、大正13(1924)年には25名、昭和3(1928)年には18名と右肩下がり。

更に昭和2年にあったという「某重大事件」により検番の幹部全員が逮捕され、カフェーの進出や花街にも遊興税が導入されたのが追い打ちになり、戦争の色が濃くなったことがとどめになって、太平洋戦争寸前の昭和16(1941)年10月に解散。

以後篠山に花街復活はおろか、芸者がいることはなかったそうです。

それに比べたら、遊廓はしたたかというか、原始的な欲に基づいた産業はしぶといというか、戦後も残ったことが生命力の強さを物語っています。

コメント