2025年3月、敦賀港駅が140年の歴史に幕を下ろしました。

鉄道駅としては、2019年に一足早く廃駅となったのですが、その後もJR貨物のコンテナ集積場「つるが港新営業所」として営業を継続していました。

が、それも今年3月で業務終了となったわけです。

この敦賀港駅は、明治15年(1882)に金ヶ崎駅として開業され、いったんは旅客取扱をやめ貨物駅となったのですが、明治45年(1912)にロシアのウラジオストックへの日本海航路開設と共に旅客輸送が再開されました。

その時から、国際航路の発着日に合わせた国際船接続列車、ボートトレインが運転されるようになりました。

敦賀港はのちに、当時は外地だった朝鮮の清津を経由した日満航路の接続地にもなり、ボートトレインもその着日に合わせて運転されたと言います。

敦賀港へのボートトレイン

敦賀は日本海沿いの交易港として江戸時代から栄えていましたが、近代史としては外国との交易港として明治32年(1899)に指定され、主にロシアとの交易が盛んになりました。

そして数年後の明治35年(1902)に敦賀と浦塩ことウラジオストクまでの定期船が開設され、ロシアとの人とモノの行き来が盛んになりました。

帝政ロシアの頃はロシア人も敦賀を訪れ、敦賀商人は皆カタコトくらいのロシア語は話せたそうな。

明治45年/大正元年(1912)の敦賀港の輸出の6割近くがロシア向けを占めるほど、敦賀にとってロシアとの交易は重要な地位を占めるようになりました。

また、敦賀〜ウラジオストク間の航路も、シベリア鉄道がユーラシア間輸送の要になるとともに日本やロシア人以外の客も多くなり、当時としてはガイジンが多いインターナショナルな雰囲気だったことが予想されます。

そんな中、明治45年/大正元年(1912)に新橋駅(当時東京駅は未開業)と金ヶ崎駅(敦賀港)に1等寝台車の列車(欧亜連絡国際列車)が運行を開始しました。

今回の主役、敦賀ボートトレインの誕生です。

『敦賀市史』には、大正8年(1919)のダイヤ改正で1/2等寝台合造車(イロネ)と3等緩急車(ハフ)の専用車が登場したと書かれています1。

この欧亜連絡国際列車は、大正6年(1917)のロシア革命から始まったロシアの内乱の間は運転されなかったと思われます。なぜならそれどころじゃなくなったから。

実際、敦賀ではロシア革命と一連の混乱で貿易が途絶え、商売をたたんだ商人も出て来たという記録があります。

大正14年(1925)の時刻表を見ると、敦賀〜ウラジオストク間の船は復活していたものの、東京からの直行列車は掲載されていませんでした。

時刻表では、敦賀ボートトレイン、欧亜連絡国際列車が復活するのは昭和5年(1930)のことになります。

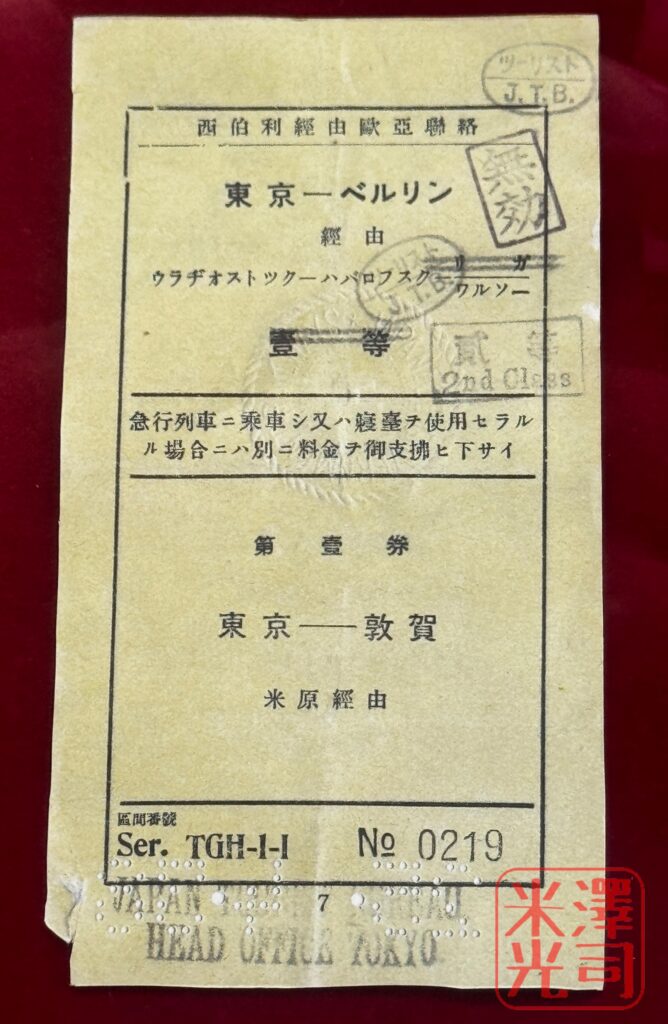

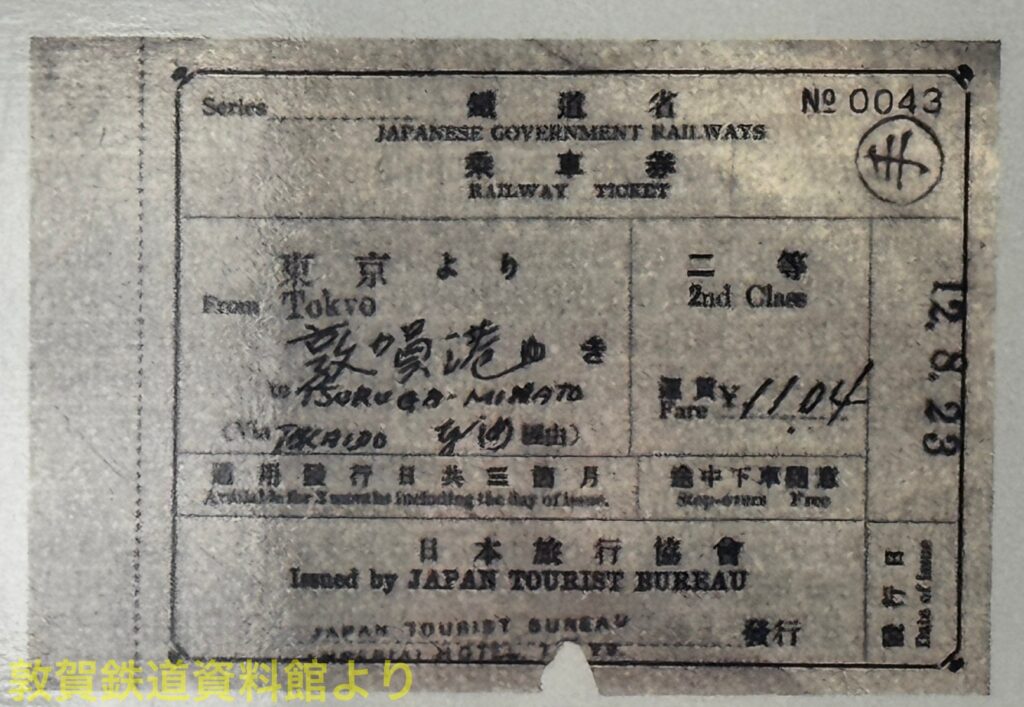

当時はベルリンやロンドン・パリなどヨーロッパまでの通し切符が東京駅の窓口で買えた…そんな話をよく聞きます。

その現物が敦賀の鉄道資料館に展示されています。

当時はJTBの社員が海外の至るところにおり、困った時はいろいろお世話してくれていたそうです。

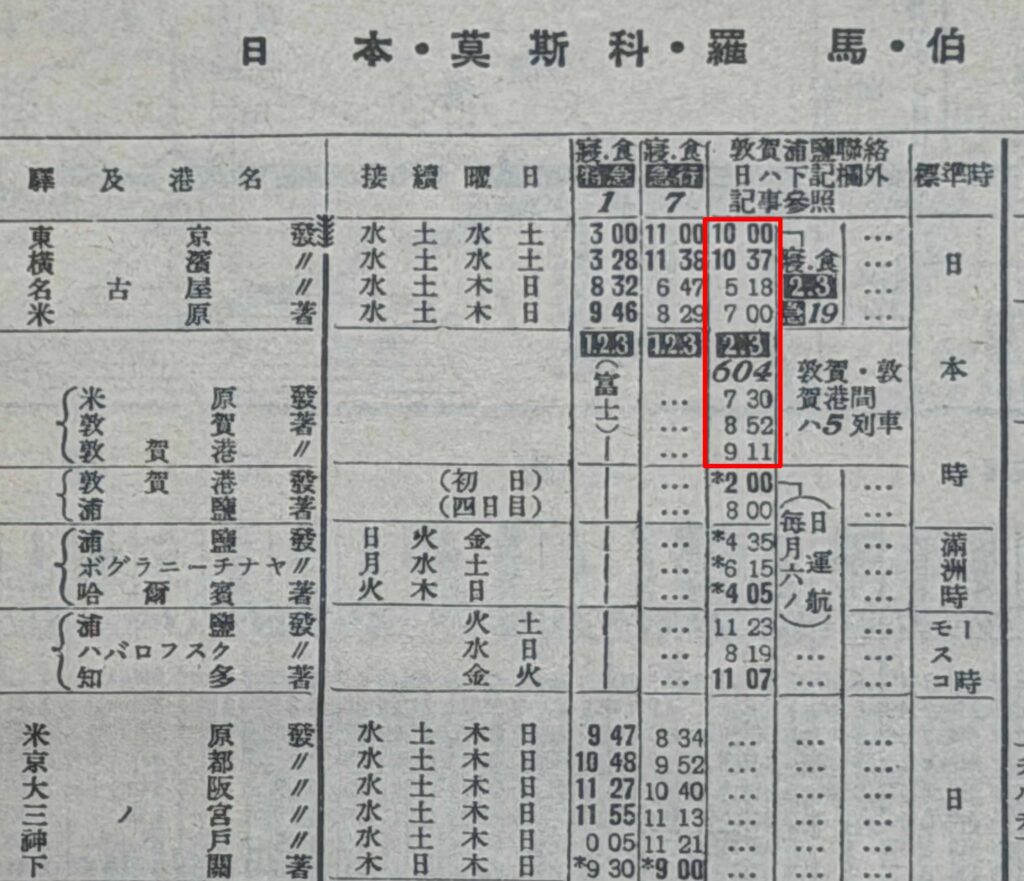

ボートトレインのスケジュール

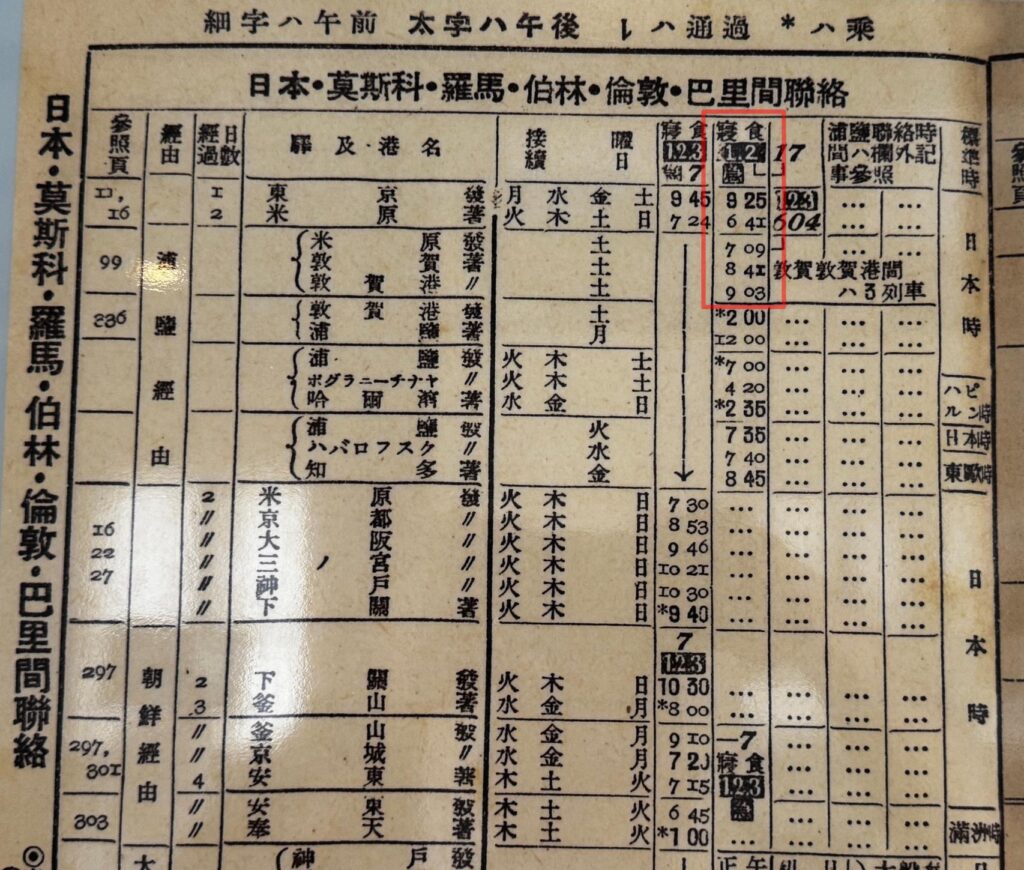

実際に、敦賀港の連絡列車はどういうスケジュールだったのか。

昭和5年(1930)の時刻表を例に、下りのみ見てみましょう。

毎週金曜日の21:25,東京を出発する神戸行き急行17列車、通称「金がない一般庶民の皆様のご乗車お断り急行」こと名士列車に敦賀港行きが連結されました。

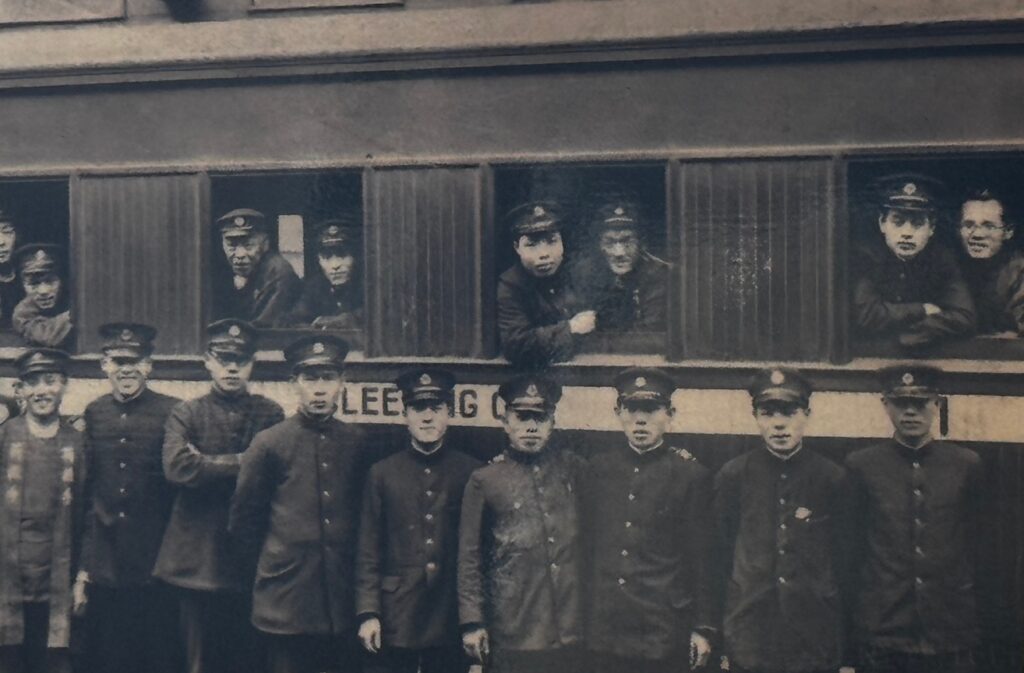

時刻表には「毎週金曜日に1等及2等寝台を連結」と書かれているのですが、これは1等1両、2等1両ではなく、「マイロネフ」という1等と2等寝台の合造車の1両。

敦賀鉄道資料館に写真が残されていますが、外国人も利用する準国際列車だけあって、帯には”SLEEPING CAR”の文字が書かれています。

マイロネフと言えば、幼い頃に大阪の交通科学博物館に展示されていた記憶があるのですが、ググってみると記憶は間違いではなく、現在は京都の鉄道博物館に「マロネフ59」として展示中とのこと。

ちな、4年後の昭和9年(1934)になるとコラボ相手が17ではなく19列車となります。

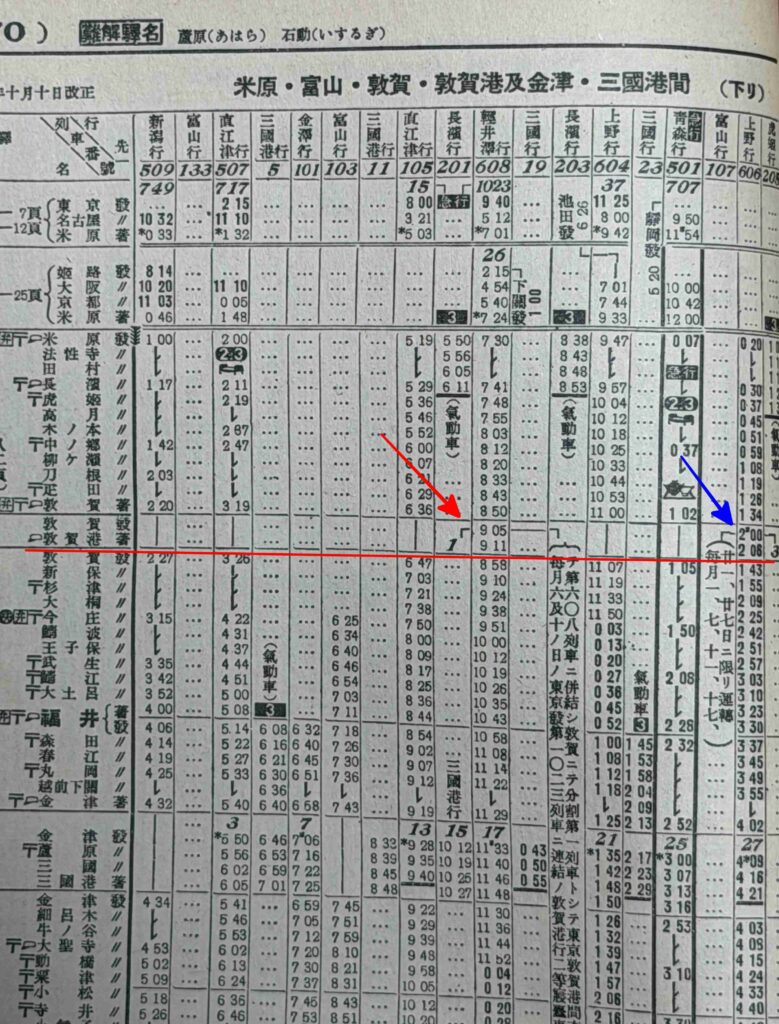

一路西へ向かった列車は、翌土曜日の6:41に米原へ到着。17列車とはここでコラボ解消となります。

そこで新しい相棒、京都発上野行きの604列車に連結され、7:09に米原駅を出発。

敦賀駅でまた相棒と離れ、今度は単独で敦賀港駅へ。

9:08に敦賀港駅のホームへ滑り込みます。

写真には最低2両連結されていますが、そんな時もあったのでしょう。

浦塩行きの船は土曜日の14:00出航。その間に駅の隣の税関で出国検査を受け、埠頭で待機中の船へ。

ウラジオストクへは翌々日の月曜に到着、そのままシベリア鉄道へ乗り込んでヨーロッパへ。

こんな流れでした。

そして敦賀には、もう一つの追い風が吹き始めます。

昭和6年の満洲事変からの満洲国の成立と満洲の鉄道網の整備やソ連経営だった北清鉄道の満鉄化により、敦賀は日満貿易の最短ルートとして注目されることとなります。

昭和15年(1940)の北陸本線の時刻表を見ると、赤矢印の東京発の列車の他に青矢印の14:08着の列車が増えています。

この列車は「毎月1,7,11,17,21,27日運転」と書かれています。7のつく日は朝鮮行きの船の出港日で、それに合わせて運転されている朝鮮・満洲航路向けの列車だということがわかります。

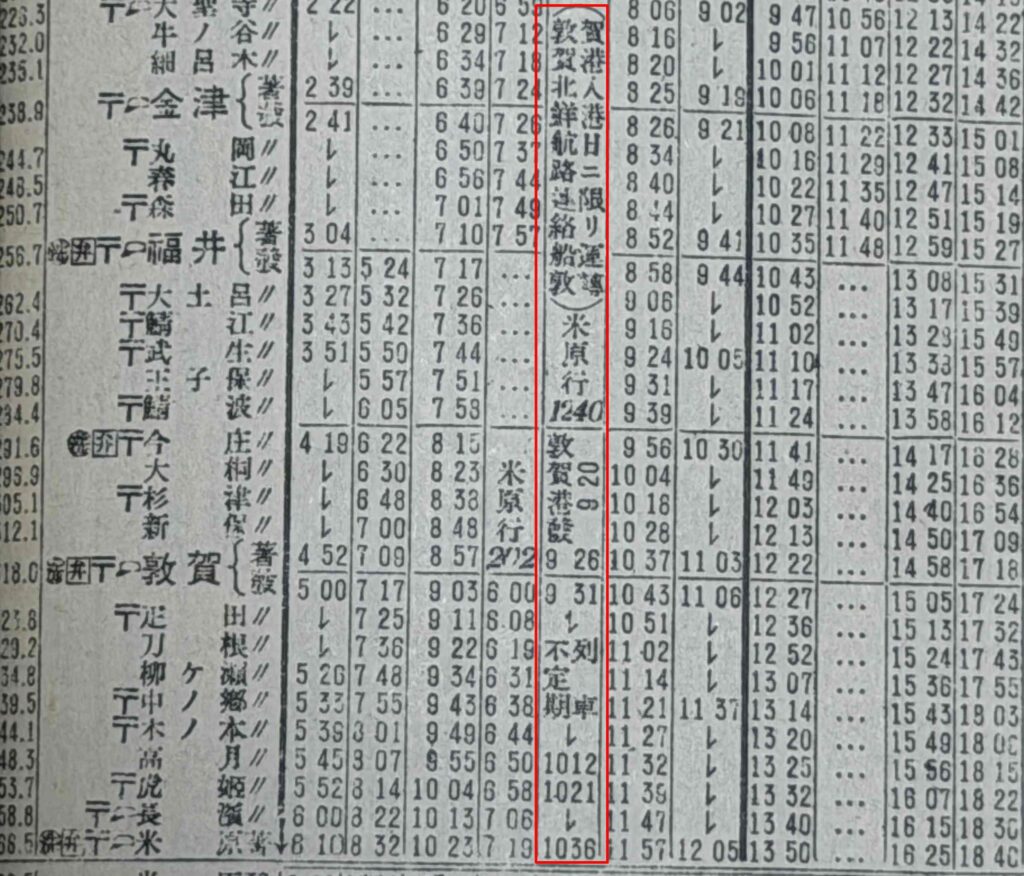

しかし、敦賀港からの国際航路の栄光はここまででした。

昭和17年(1942)の時刻表を見てみると、東京発着の列車はなくなり、米原止まりの不定期列車が1本、しかも敦賀港発のみが残るだけになりました。

しかも、平時は毎月○日、毎週○曜日運転と書かれていたものが、「敦賀北鮮航路連絡線敦賀港入港日二限リ運転」と書かれており、入港日が「機密扱い」になってしまったのです。

そして、この北鮮航路もなくなったか、昭和19年(1944)の時刻表からは完全に消滅。

その後は復活することなく、今日に至っています。

ポートトレインが着いた敦賀港駅は今

冒頭でも述べたとおり、敦賀港駅は2019年に廃駅となり2025年に運用も完全に終え、現在は空地となっています。

戦前は、現在の人道のムゼウムあたりに敦賀港駅があり、現在は駐車場になっている場所が国際航路の桟橋。まさに「港前駅」でした。

現役の時は鉄道コンテナが並んでそこそこ需要はあったようですが…

駅は廃止されたものの、線路はほとんど手つかずのまま残っており、貨物を取り扱っていた頃の面影を残しています。

訪問した2025年10月時点でこの状態なので、放置された敦賀港駅はしばらくこのままだと思います。撤収されているならとっくにされていると思うから。

- 『市史 通史編下巻』P185 ↩︎

コメント