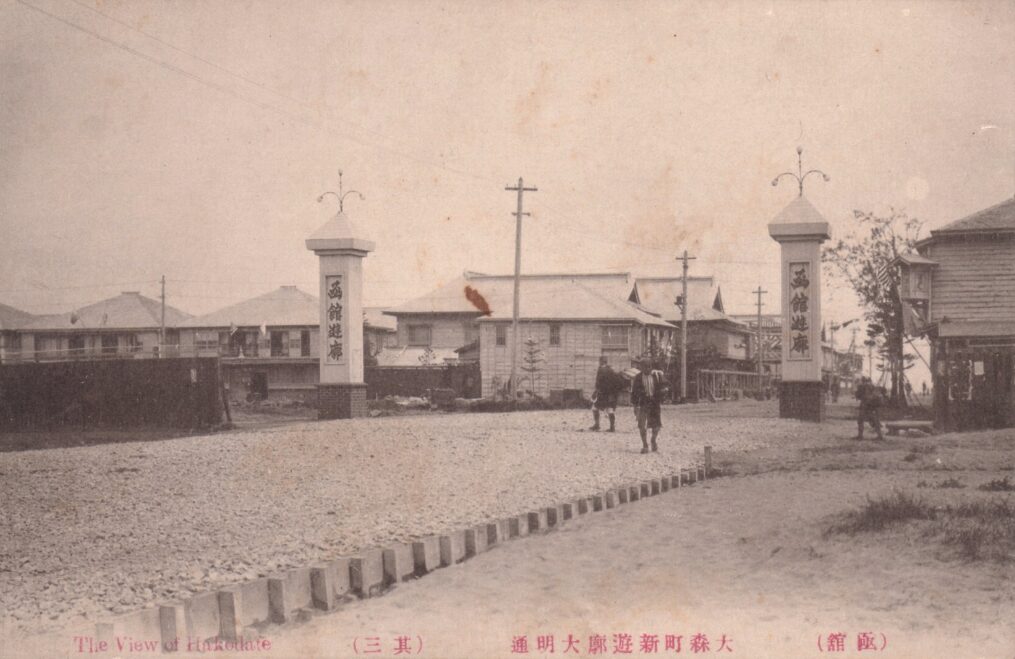

北の国の港町、函館にはかつて、大森遊郭という、東京以北では最大規模の遊里が存在していました。

最盛期の大正時代には娼妓700人近くを抱える、全国でも有数の色街として不夜城として栄えていました。

が、そんな大森遊郭を函館の昭和史最大の悲劇が襲います。

昭和9年(1934)3月21日に起こった函館大火です。

これで函館市内はもちろん、遊郭も写真のとおりすべてが焼け、ここから遊郭は衰退を迎えます。

その後の営業範囲は従来の半分となり規模も半減。娼妓の数も、大火前は300人超をキープしていたのが、大火直後の昭和10年(1935)のデータでは142人と半分以下に。そこから娼妓の数は減る一方でした。

①遊郭が老舗ゆえの形式主義になり、客離れが進んだ

②風俗産業界の大型新人カフェーの登場

③人権意識の高まりによる全国規模の廃娼運動

④密売淫(私娼)の急増

かといって、男の欲が衰えるのとは話は別。

函館には前々から私娼が町中にはびこっており、治安当局も頭を抱えていました。

そこで、大火を奇貨とした函館市は私娼を一ヶ所に整理させることにしました。

そこで、開発中だった堀川町に集約させることに決定。

「堀川新地」の爆誕です。

函館の「準遊郭」ー堀川新地

ここは小料理屋の営業形態をとり、いちおう酒は出たらしいですが料理は出ない。

それって「料理屋」なんかい!!とツッコミが入りそうですが、そんなの飾りです偉い人には(ry

「小料理屋」といってもそれは建前で料理など出るわけもなく、他所に注文する形でした。

当時の資料によると、お銚子1本30銭、ビール1本50銭だったといいます。

店は、間口が二間くらいで、三間のところは少なかったそうです。

玄関を跨げばテーブルと椅子があり、一段上がって帳場・かん台が置かれ、そこに主人が陣取っていました。

その背後、廊下を挟んで両側に3〜4畳ばかりの小部屋があり、そこが酌婦たちの仕事場でした。

私娼窟としては先輩格、鉄砲小路の「あいまいバー」と形状は変わらないようです。

店で抱える女の数は3〜6人ほどで、全体で100人強だったといいます。

「宝生館」という劇場を堀川町の中心部に作り、それを灯台のようにして客を集める営業戦略でした。が、客層は不良や遊び人など、あまりガラが良くなかったと当時を知る資料に記されています。

堀川町のほぼ隣に陸軍の重砲兵聯隊が駐屯しており、日曜日には兵隊が駆け込んできたことは容易に想像できる…のですが、当時の書物によると兵隊が行くのは専ら遊郭で、堀川新地はスルーだったそうです。

おそらく、性病罹患を恐れた軍が堀川新地で遊ぶのを禁止したのでしょう。

堀川新地の大きな特徴は、日本人向けだけではなく朝鮮人経営の店もあったということ。

昭和17年(1942)の話ですが、函館健康保険組合の堀川新地の組合員のうち、日系13軒、朝鮮系が5軒となっていますが、朝鮮系と言っても札幌の白石遊郭の周りにあった私娼窟と同様、和服を着た朝鮮人なだったとのこと。

料金も、日系が泊まり5円〜に対し、朝鮮系は3円と安かったのが相場でした。

資料によると、堀川新地の場所はここあたりとなります。

また、堀川新地とは別個に「昭和新地」と呼ばれる遊里も爆誕していたようです。

場所は堀川新地の近く、「昭和橋近く、済生会病院の裏手」に20軒ほどあったようです。

「済生会病院」は現存しないのですが、上のGoogleマップの切り抜きだと左下の「堀川町10」と書かれた周辺のようです。

堀川新地は函館遊里史のターニングポイントを飾る重要なキーですが、函館遊郭を語っているブログには一切取り上げられていません。調査が浅いな。

しかし、昭和12年(1937)の盧溝橋事件から始まった大陸での泥沼の戦争は、遊興などけしからんという空気を生み出すこととなりました。それにより、ネオンやアルコールの提供が困難となり、昭和15年(1940)12月に遊郭などに休業命令が発せられ、一斉に休業を余儀なくされました。

しかし、堀川新地はその後も営業を続け、昭和19年(1944)には警察が新地の業者を招待し、戦地に慰安隊を派遣したいと要請してきました。

お金は北海道庁が用意し、慰安婦の支度金は4〜500円。無利子でいいから女をかき集めてほしいというわけである。「無利子」というところに、当局の焦りが見て取れます。

新地は酌婦2〜3人を出して千島列島の駐屯部隊に派遣されました。

戦後も新地は存続したものの、大森の旧遊郭も含め駅前の「ピンク通り」に客を取られたかかなり寂れたといいます。

赤線廃止前の昭和31年(1956)4月時点では17軒。これは堀川新地・弁天の鉄砲小路を含めた数字です。大森の旧遊郭が19軒、ピンク通り(音羽、新川、高砂町)が62軒なのと比べると、衰退が一目でわかります。

弁天の鉄砲小路も含めた組合も、売防法完全施行を前に、昭和32年(1957)3月で解散。店も翌年の完全施行前に整理され転廃業したと伝えられています。

コメント