函館の遊郭その3 大森遊郭

江戸時代〜明治中期の函館遊郭については、こちらをどうぞ!

火事で焼けた函館の遊郭、またもや移転を命じられます。

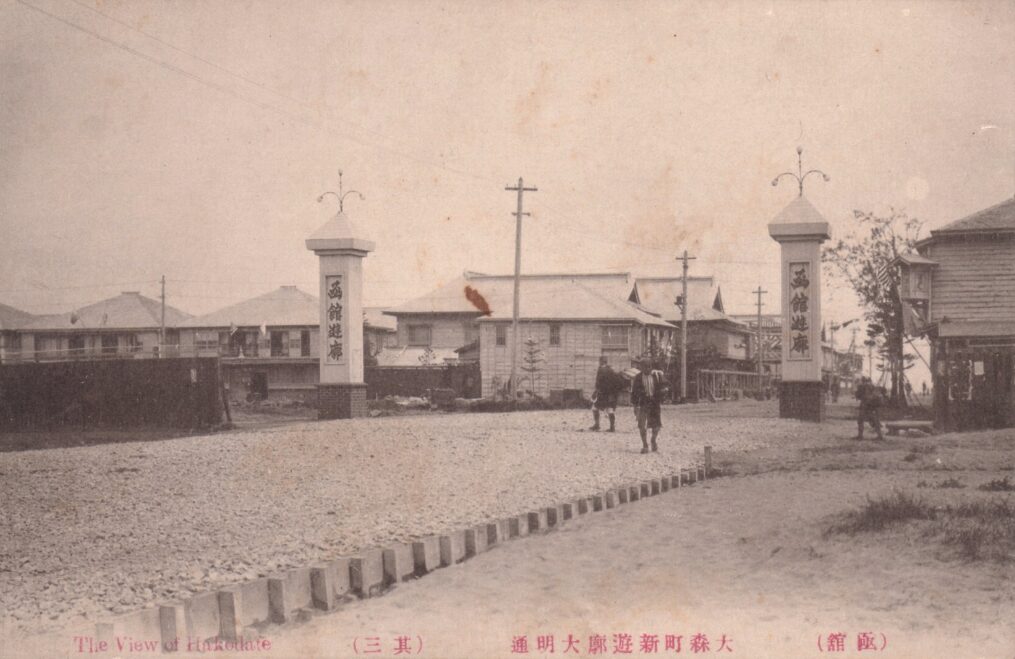

お次の場所は大森町と呼ばれた場所で、明治42年(1909)に仮店舗で営業が開始されました。蓬莱町・台町に分かれていた遊里の集約も兼ねたこの遊郭、場所にちなんで「大森遊郭」、市の東南にあったので「辰巳の里」とも、大正初期の書物1によると「宇賀の浦遊廓」とも呼ばれていました。

函館の遊郭は歴史的にはここがいちばん長命かつ有名で、「函館遊郭」とくれば一般的にこの大森遊郭を指します。

蓬莱町から移転当時は、

明治四十年の火災で辰巳の里に移転した当時、業者百二十四軒・妖花七百六十人

『函館市史』より。元出典は『ミス北日本』

という記録が残っていますが、『北海道遊里考』によると移転直後の明治41年(1908)は貸座敷68軒、娼妓439人、芸妓156人です、

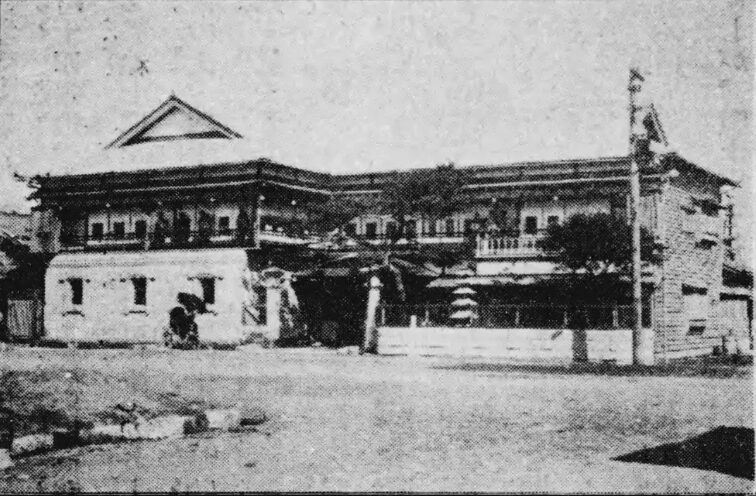

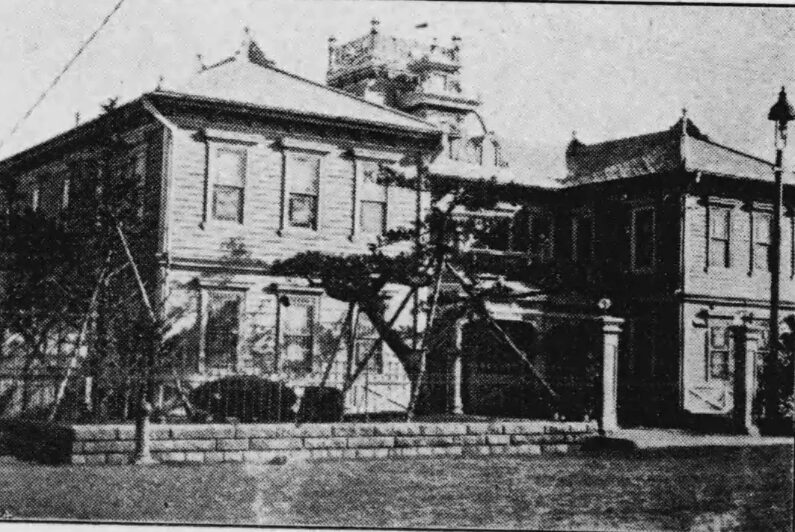

当時の資料による当時の妓楼は、写真の「いろは楼」が「第一楼」とされ、

完全洋風だったという丸山楼など、錚々たる大楼が並んでいました。

さらに大正8年(1919)になると、貸座敷数約116軒、娼妓数は648人、芸妓392人2と倍に膨れ上がり、2番目の規模の札幌遊郭のダブルスコア。

北海道では敵なしどころか、東京以北では最強規模の遊郭となりました。

遊郭は町の繁栄のバロメータとされることもありますが、当時の函館の発展と繁盛ぶりがこの数字からもうかがえます。

大森遊郭で興味深いのは、外国人も登楼して遊んでいたこと。

神戸の福原遊郭の外国人遊客が年間数千人いたことは、福原遊郭と外国人遊客というブログ記事で触れました。

同じ港町の性質である函館も、年間4~50人と神戸に比べれば微々たる数字ですが、函館に寄港した外国船の船員なども遊郭で遊んでいることがデータからわかります。

大正時代の大森遊郭の妓楼配置図を見ても、遊郭(貸座敷指定地)の範囲に妓楼がぎっしり埋まり、当時の繁栄をしのばせます。

1930年(昭和5)刊『全国遊廓案内』では貸座敷160軒、遊女約570人と書かれていますが、信頼できる統計書の近い時期の数字では貸座敷90軒、遊女数約430人。

現在の警察庁にあたる内務省警保局のデータでは貸座敷80軒、娼妓数359人なので、『全国遊廓案内』の数字はさすがに盛りすぎかデータが古いんじゃないかと。

なぜなら、昭和初期の大森遊郭はすでに「オワコン」扱いされていたから。

名実ともに北海道一の遊郭だった大森遊郭ですが、それ以降その繁栄に陰りが見え始めます。

原因は、やはり廃娼運動の高まりや天敵カフェーの登場。カフェーに営業転換した妓楼も多かったようで、それが数字にもあらわれてきます。

| 貸座敷数 | 娼妓数 | 芸妓数 | |

| 大正8年(1919) | 116 | 648 | 392 |

| 昭和4年(1929) | 83 | 360 | 615 |

明らかに減っていることがわかります。

言わば「遊びの多様化」で遊郭に客が集まらなくなったことですが、そこにとどめのあるイベントがやってきます。

大森遊郭の運命を変えた「ある事」とは何か?

続きをどうぞ!

コメント