X(旧ツイッター)のフォロワーさんからいただいた、ある資料があります。

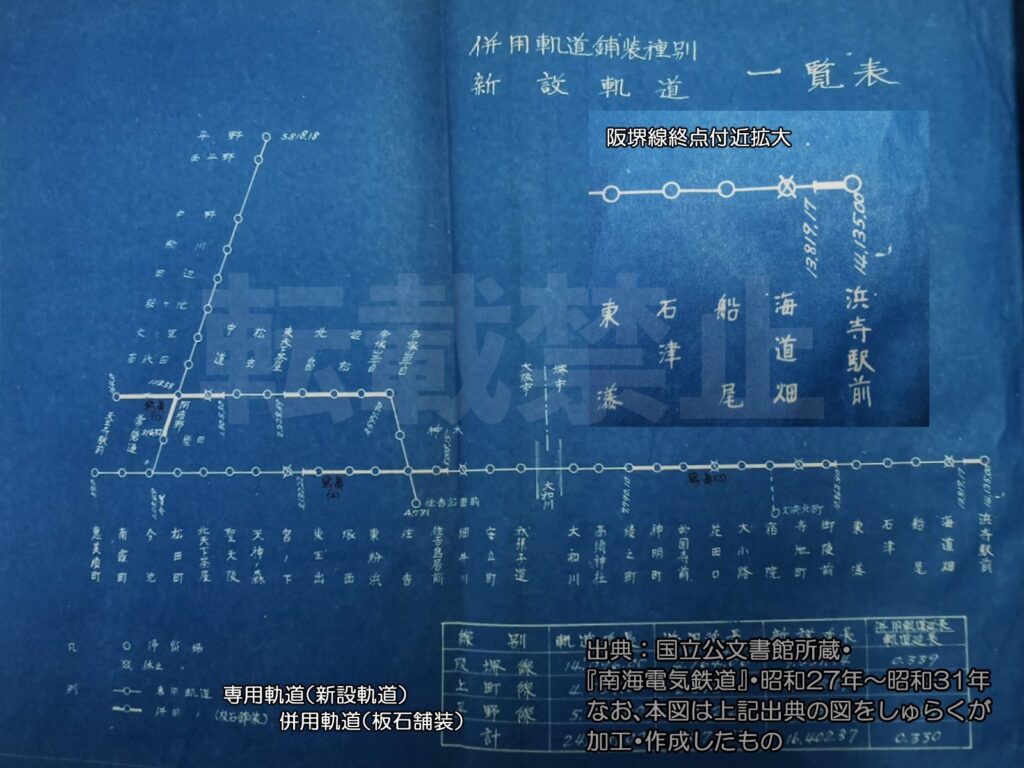

昭和27年(1952)の国立公文書館所蔵の資料1です。

当時、阪堺は「南海軌道線」という南海電鉄の一部だったので、当然阪堺電軌は存在しません。が、便宜上本編では「阪堺(電軌)」と表記します。

国立公文書館の資料から見る阪堺電軌の考察

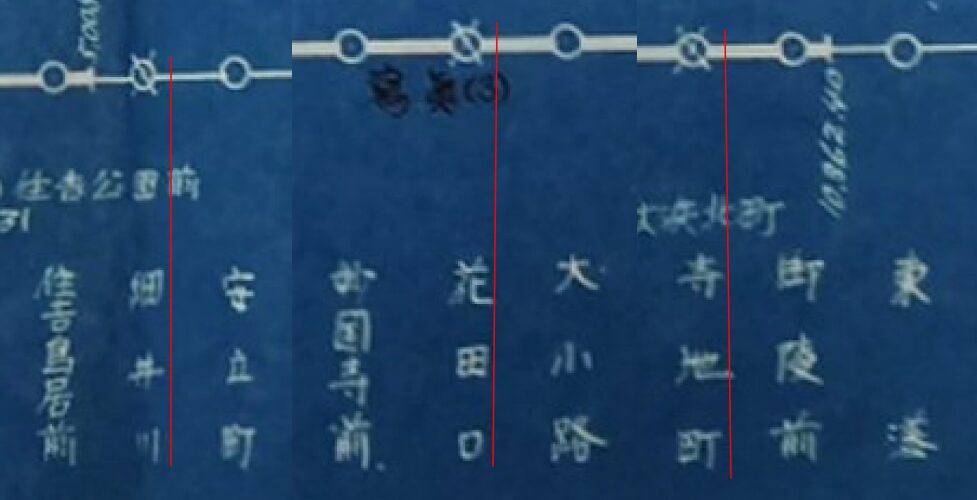

図を見るといくつか「休止中」の電停のマークが。

1.宮ノ下電停

こちらは空襲で使い物にならなくなり、そのまま休止とされている電停です。

ここについては下の別記事で詳しく考察したので、興味ある方はどうぞ。

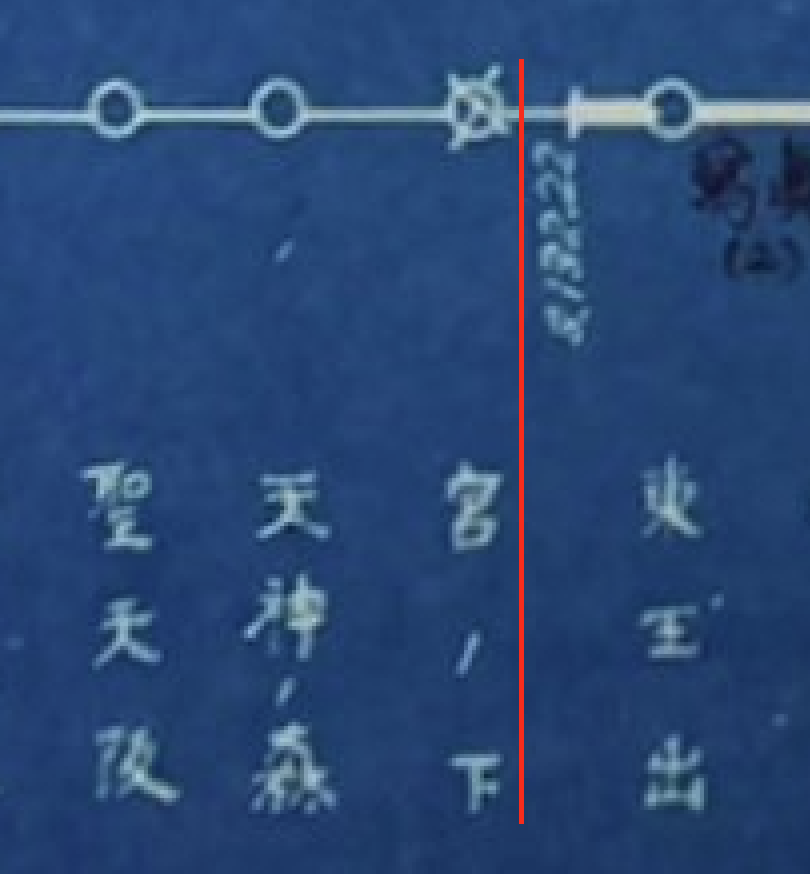

2.海道畑

浜寺駅前停留所から南海電鉄を跨ぐ高架の上につくられた電停。

浜寺公園北部に接続していた新阪堺との連絡も兼ねていたとされていますが、詳細は不明。

こちらも、下の別記事で詳細を記しています。

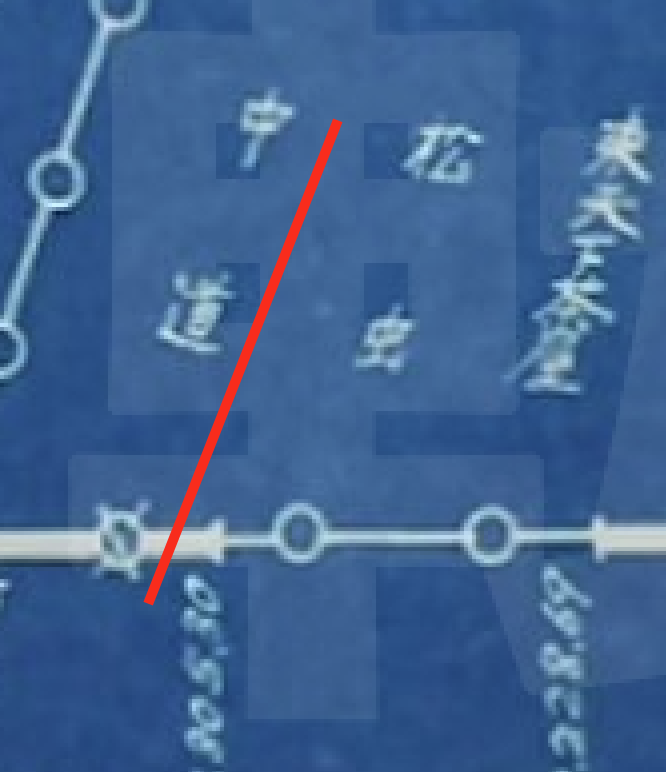

3.中道

上町線にあった電停。あったことは確かですが、詳細は全く不明の謎の駅です。

あったとされる場所を実地検分したこともあります。上の二つはプラットホームの跡が残っていますが、こちらはその痕跡すらありません。

その他の電停

他にも、休止中になっている電停がいくつか見えます。

「細井川」「花田口」「寺地町」の3つの停留所も、休止駅扱いされています。

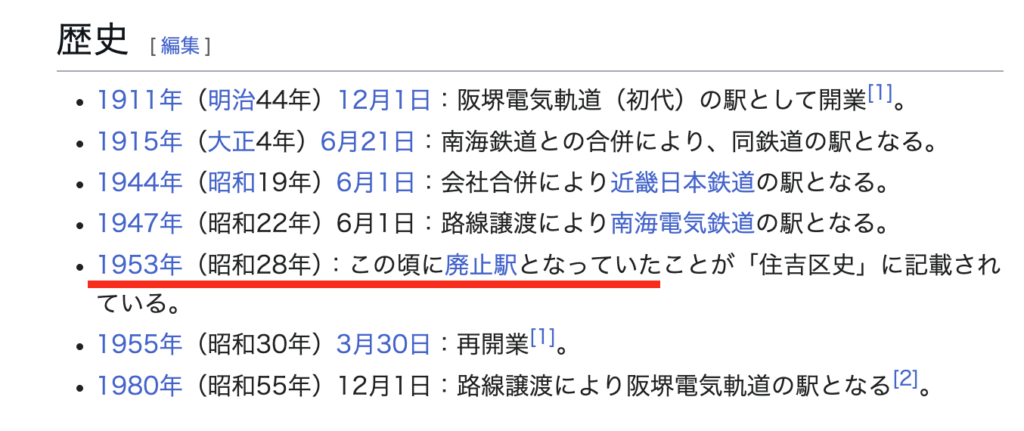

花田口・寺地町には特に記載はありませんが、細井川駅のWikipediaには以下のことが記載されています。

『住吉区史』に記載されているとのことですが、公文書館の南海の資料でも裏打ちが取れたということですね。こちらは廃駅ではなく「休止中」ですが、公文書館の資料は南海が国に出した書類。廃駅ではなく「休止中」が正解でしょうね。

市史や区史でも記載が100%合っているとは限らないのは、米沢遊郭の例で証明済。信頼度は高いけどやはり間違っていることがあるので。

なお、休止中と廃止の違いは、いざ再営業させるときの手間暇が全然違うそうなので、鉄道会社としては少しでも復活の芽があれば、何十年でも「休止中」にしておくと。

それは次の例を見ても明らか。

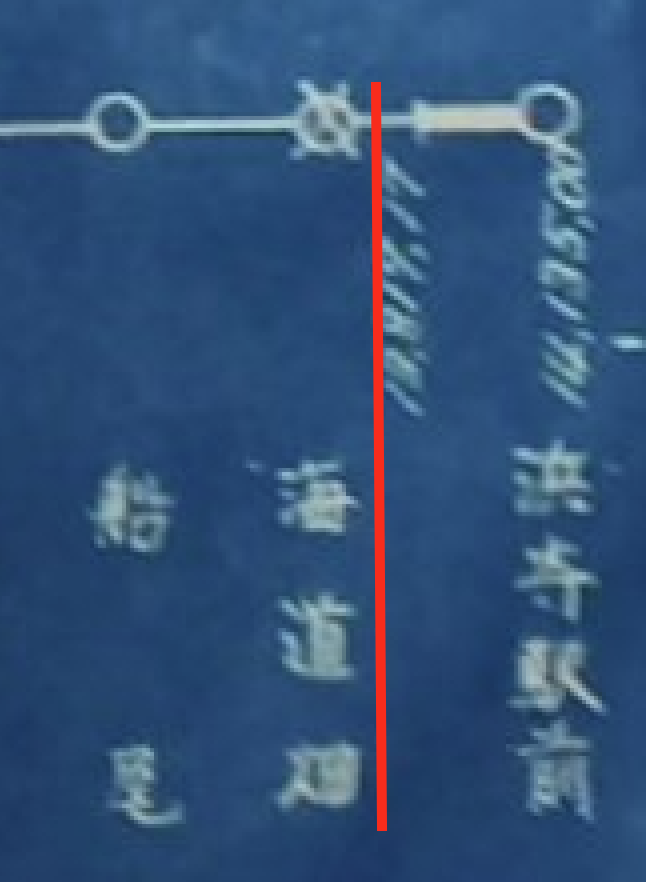

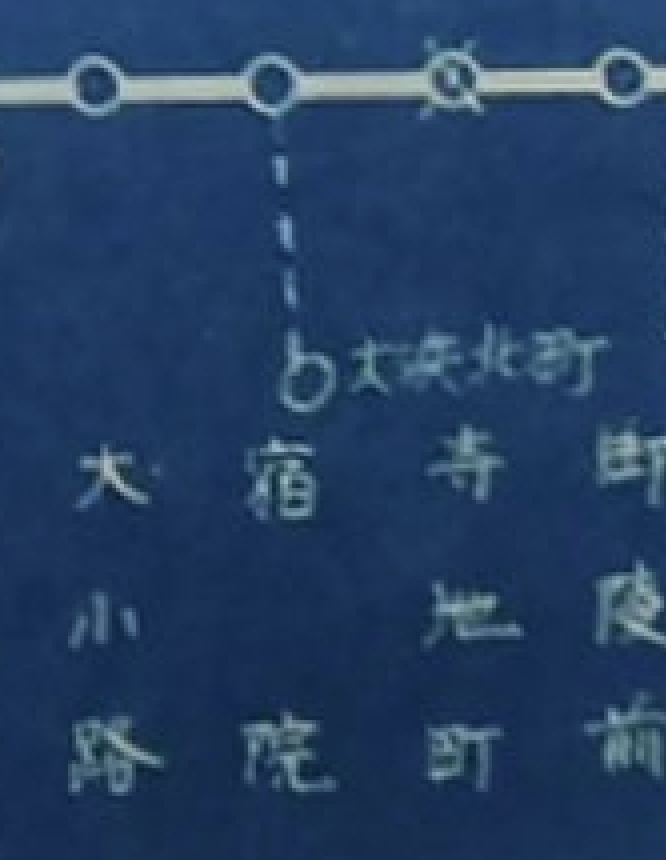

大浜支線

かつての「大浜支線」は、点線で表示されているので路線ごと休止中ということでしょう。

大浜支線は、戦前は海浜レジャーリゾートだった大浜公園への足として開業した観光路線でしたが、それ故に戦争中は不要不急路線となり休止、昭和20年(1945)7月の「堺空襲」で大きな被害を受けました。

戦後はどうやら一時期復旧したそうですが、すぐに休止となりました。

公文書館当時ピッタリビンゴの航空写真はなかったものの、その数年後の昭和31年(1956)の堺駅周辺の航空写真を見ると、土居川を渡る橋も、南海本線を跨ぐ高架も、線路ごと撤去されていることがわかります。

そもそも、南海本線自体が新線に切り替わっていますし。

大浜支線が正式に廃止になったのは、運行休止になってから約40年後、昭和55年(1980)のこと。それまで線路もないのに休止と言い張ってたのですな。

そして、この後に廃止になったのは、平野線はもちろん、上町線の住吉〜住吉公園駅間も忘れてはいけません。

しかし、路線は廃止になっても住吉公園の駅舎はまだ健在です。

というわけで、阪堺チンチン電車の休止駅の話はここまで。

コメント