関東大震災ー神奈川県の被害

9月1日は関東大震災が起こった日です。今年(2025年)で102年が経ちます。

直下型地震としては日本最強クラス。マグニチュードなど数字的な強さだけなら明治24年(1891)に岐阜県・愛知県で起こった濃尾地震が日本最強だったはずですが、被害規模なら関東大震災が最強で間違いないでしょう。

関東大震災は、「首都直下型」という別名があるように、東京の被害ばかりが取り上げられがちです。

実際、東京の被害も大きかったのですが、震源地は神奈川県。

その割には、一般的に神奈川県の被害を知ってる人って、神奈川県民を除けば少ないよな…と。

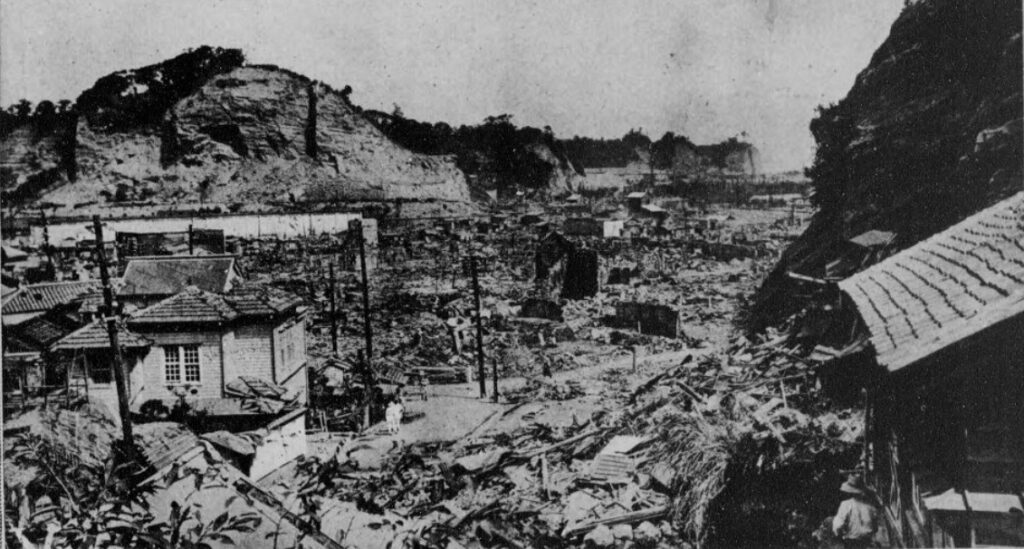

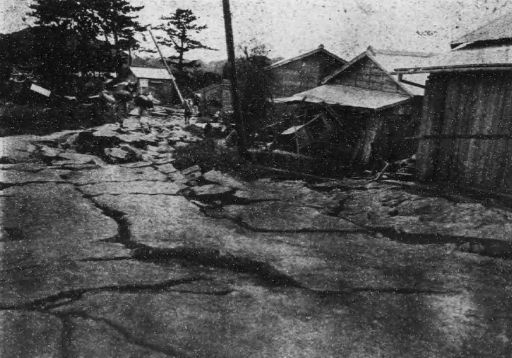

震災発生時が昼食時だったから火の始末がうんぬん…というのは横浜など神奈川県も同じで、横浜の市街地も火の被害が強かったか、この通りどこがどこか地元の人でもわからないくらいに焼けています。

-1024x612.jpeg)

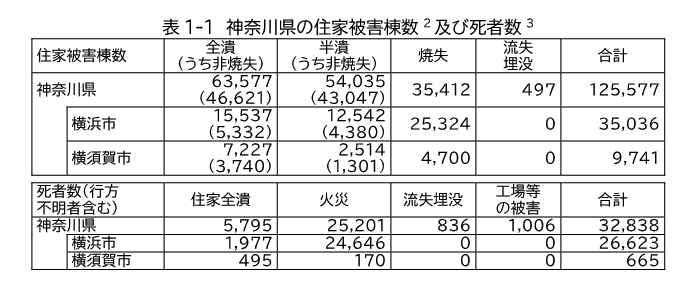

横浜近辺、特に横須賀や鎌倉の被害がかなり大きく、当時の被害の資料を見ると「ほぼ全滅」という言葉にふさわしい被害を受けています。

結果的に神奈川県全体での家の被害件数は約12万軒に及び、上述した3つの町はもちろん、当時の足柄郡など西部の被害もかなり大きいものになっています。

神奈川県の被害を書いていくと、それこそ一冊の本の分量になってしまうので、本編はある建物を例にしていこうと思います。

関東大震災で崩壊した二代目横浜駅

-1024x652.jpg)

二代目の横浜駅は、大正4年(1915)8月15日に開業しました。

初代の横浜駅は、鉄道開業の地である現在の桜木町駅付近にありましたが、東海道本線との接続の都合もあって、二代目からは高島町1に移転しました。

写真の通りレンガ造りの贅沢な作りで、半年前に開業した東京駅と比べてもかなりの規模だと思います。

横浜付近の地盤は軟弱なため、直径40㎝のコンクリート基礎杭が約1.5mの間隔で打ち込まれていたことが、2003年の駅跡の発掘調査でわかっています。

東京駅ですら木の杭が主流だった時期のコンクリート杭は当時としては非常に画期的で、土木技術史を塗り替える発見だったそうです。

そんな横浜駅も…

関東大震災でこのように崩壊してしまいました。たった8年の短い駅生でした。

あのコンクリートの基礎も、地震でそこまで大きくヒビが入っていたことが、21世紀の発掘調査で判明しています。それほど強い揺れ(衝撃)が駅を襲ったのでしょう。

横浜駅の被害は駅舎だけではありませんでした。

側面から見た横浜駅ですが、ホームもかなりの被害を受けていることがわかります。

ホームもこの通り。

屋根が骨組みだけになっているところを見ると、地震で倒壊しただけでなく火災も起こったのでしょう。

ホームの屋根ばかりに目を奪われがちですが、写真左端の線路も、熱が加わったプラスチックのように曲がっています。地震の強さが伺えます。

いちばん生々しいのがこれ。

同じく駅のホームですが、時計が11時58分、つまり震災が起こった時間で止まっているのです。

崩壊してしまった横浜駅は、5年の仮駅舎の末、現在地に3代目の駅舎が完成しました。

こちらは1980年まで使われ、横浜のシンボルの一つとして長年市民に親しまれていました。

二代目駅舎の遺構遺跡

関東大震災で崩壊した二代目駅舎は、前述のとおり2003年にマンション建設現場で発掘され調査されました。

その後は歴史を知る公園として整備され、駅舎の基礎部分がこうして展示されています。

コメント