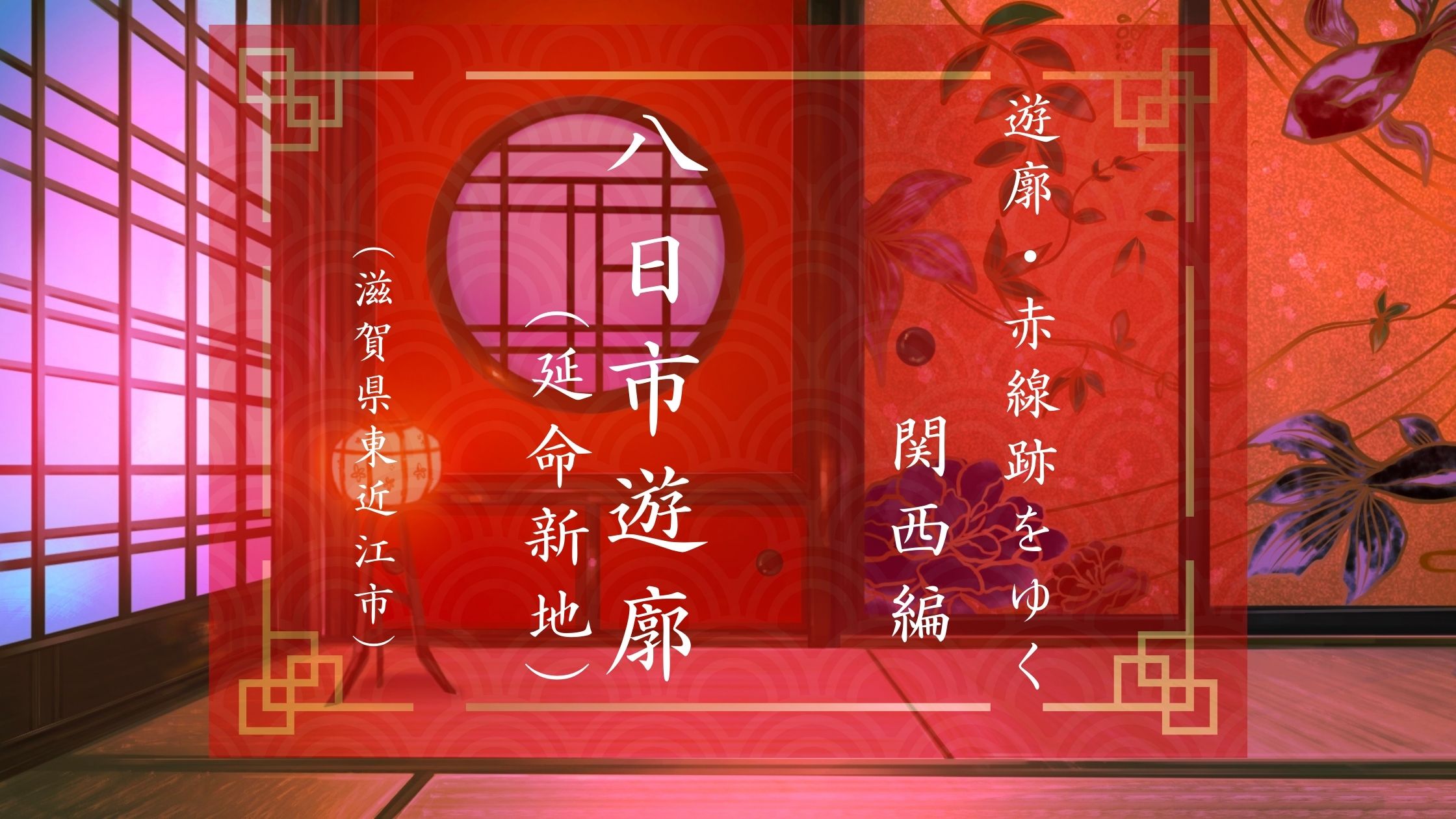

近江の「駅前遊郭」の歴史

滋賀県のローカル鉄道、近江鉄道の路線が合流する街、八日市。

江戸時代から商業の町だった八日市には人・モノ・金が集まる。そこには当然、色街もできあがりました。

遊郭はその八日市駅の南側に位置し、俗に「延命新地」と呼ばれていました。

八日市駅の南側、駅から目と鼻の先…つまり私の造語でいう「駅前遊郭」なのがよくわかると思います。

歴史的に、近江鉄道の八日市駅が明治32年(1899)開業なので、「遊郭の前に駅が出来た」という事になりますが、こうなるとふつうは、

駅前に遊郭なんてけしからん!!

と移転運動が起き、古参の遊郭の方が移転させられることが多いです。

遊郭にとっては

こっちの方が古参やのに!

と、とんだ迷惑だったことでしょう。

しかし、ここの場合どうも移転運動がなかったのか、昭和33年(1958)の売防法施行までずっとこの位置でした。「駅前遊郭」は全国でも比較的レアな存在です。

「八日市」という名前のとおり、定期的に市が開かれ流通の中継地だった八日市は、そのせいか、滋賀県の統計書によると滋賀県の遊郭の中でもけっこうな発展ぶりなことがわかります。

八日市遊郭の名前は、明治16年(1883)の滋賀県の遊廓の一覧に、大津や彦根などと並んでその名が出てきます。

筆者が持ち合わせている資料によると、八日市遊郭の数字は以下の通り1

| 貸座敷数 | 娼妓・芸妓数 | |

| 明治16年(1883) | 17軒 | 40人 |

| 明治21年(1888) | 17軒 | 42人(芸妓17人) |

| 明治31年(1898) | 30軒 | 44人(芸妓40人) |

| 大正元年(1912) | 31軒 | 39人(芸妓46人) |

| 大正6年(1917) | 39軒 | 81人(娼妓・芸妓合計) |

| 大正10年(1921) | 44軒 | 55人(芸妓49人) |

| 昭和5年(1930) | 41軒 | 91人(娼妓・芸妓合計) |

| 昭和10年(1935) | 35軒 | 70人(同上) |

| 昭和11年(1936) | 34軒 | 45人(芸妓29人) |

| 昭和19年(1944) | 19軒 | (不明) |

こうして見ると、八日市の遊郭は花街も合わさった「芸妓混在型遊郭」だったことがわかります。

身体を売る娼妓より芸妓の方が多い時期もありましたが、そもそも関西の「遊郭」は、今の業態で言えば祇園のような花街と飲み屋街、そして風俗街が合わさった「混合型歓楽街」。

そういう意味では、八日市延命新地はこの3つが合わさった「総合遊郭」(これも私の造語)。

遊郭って「ヤる」だけじゃないですからね。

大正10年(1921)の八日市以外の滋賀県の各遊郭の数は、以下の通り。

★大津

貸座敷:140軒 娼妓数:169人 芸妓数:220人

(※大津にあった4ヶ所の総計)★草津

貸座敷:14軒 娼妓数:25人 芸妓数:44人★彦根

貸座敷:69軒 娼妓数:73人 芸妓数:115人★長浜

出典:『滋賀県統計全書』

貸座敷:16軒 娼妓数:43人 芸妓数:46人

数字だけを見ると、八日市は大津・彦根に次ぐ規模で、今の地味な(!?)姿からは想像もできません。

遊郭あるところの商店街は栄える。

延命新地の隣の「本町通り商店街」は八日市、いや、滋賀県でも随一の繁華街と言われたほどの賑わいをみせていました。

図書館の郷土資料に付録の写真を見ると、確かに栄えとったんやなーということがわかります。

そんな本町商店街も、2025年はうら寂しさを残すひなびた商店街に。

筆者が訪問したのは日曜日でしたが、休日なのに人がいないのは寂しさ以上に少し怖ささえ感じました。

延命新地と軍隊

延命新地の発展の理由は、それだけではありません。

そこには、軍の影がちらつきます。

軍隊あるところ遊郭あり

筆者の経験から生まれた確信的な法則です。

今じゃ自衛隊すらもいませんが、戦前はここに陸軍航空隊の基地がありました。

日本で飛行機が飛んだのは、明治43年(1910)に代々木練兵場で徳川好敏陸軍大尉が操縦したのが始まりとされています。

八日市に飛行場が出来たのはその6年後の大正5年(1916)。

最初は民間飛行場でしたが、飛行場が欲しい陸軍と地元活性化の起爆剤が欲しい行政との思惑が一致。

大正9年(1920)12月に「陸軍航空第3大隊」が八日市に作られました。

それはのちに「飛行第3聯隊」となって大所帯になり、昭和13年(1938)には「飛行第3戦隊」とどんどん昇進、爆撃機まで配備されて大陸にまで遠征に行くこともあったそうです。

『八日市市史』によると、敗戦で米軍が接収に来た時でも最新鋭の五式戦闘機も含む224機が残ってたといい、すべて焼却処分されました。

飛行場消滅後は農地や住宅地として払い下げられたものの、掩体壕が朽ち果てながらもわずかにその姿を残しています。

何せ当時は娯楽らしい娯楽がなく、兵隊は「食う・寝る・ヤる」くらいしか娯楽がない。

遊郭側から見ても、軍隊の兵隊さんは金離れもいいし暴れたら上官より怖い憲兵が飛んでくる。

なのでマナーの良い上客として「熱烈歓迎☆」でした。

「軍と遊郭は持ちつ持たれつ」。ここ八日市も例外ではありませんでした。

この飛行部隊について書かれた郷土資料に、わずかながら遊郭のことが書かれていました。

それによると、八日市の遊郭は規模は小さかったものの活気があり、休日には航空部隊の兵隊で貸切状態。

軍隊というところ、「星の数」が絶対的な威力を発揮する世界。

兵隊と下士官が同じ時間帯、同じ女でぶつかったら、それこそ斬った殺したの世界になりかねない(汗

そこで、階級ごとに遊郭の登楼時間が決まっており、

・初年兵:昼間

・上等兵:夕方5時まで

・下士官:夜8時まで

とばったり鉢合わないよう配慮していたそうな。

将校はタテマエ上遊郭への登楼は禁止(芸妓と遊ぶのはOK)、憲兵は「軍隊の中の警察官」という職務上「武士も食わねど高楊枝」状態。

ところが、下士官も兵もいなくなった深夜にコッソリ行ってたそうです(笑

また、昭和10年(1935)の国勢調査によると、当時の八日市町の人口は、男性:3,763人 女性:4,095人。女性の数が男性を上回っています。

これは遊郭の女性の数が入っているから。自然界は人口調整せずに放置していると、自然に男:女≒1:1になるように「神の手」が動くそうですが、八日市町は「女の世界」だったということですね。

もちろん、遊郭の客は軍人だけではありません。が、軍隊さまさまで栄えたという延命遊郭は、戦争中も「休まず営業」。昔みたいなどんちゃん騒ぎは時勢柄自粛だったものの、年中無休状態だったそうな。

お次は「性地巡礼」編。2011年にも回ったことがあるので、その時との比較の形でめぐっていきます!

コメント